さまざまな事情により、生みの親のもとで暮らすことができない子どもが、実親との法的な親子関係を解消し、育ての親(以下、養親)と実子同様の親子関係を結ぶ「特別養子縁組」制度。司法統計によると、2023年の特別養子縁組の成立数は587件。厚生労働省が2017年に公表した「新しい社会的養育ビジョン」では「概ね5年以内に現状の約2倍の年間1,000人以上の特別養子縁組成立を目指し、その後も増加を図る」という数値目標を掲げているものの、達成までは程遠いのが現状です。

生みの親のもとで暮らすことができず、特別養子縁組や里親委託が実現しなかった子どもは、18歳まで施設で過ごしますが、その後は就職率の低さや、単身生活の難しさによる生活習慣病リスクの高さ、そして生活保護の受給率の高さなどの課題が存在します。

共働き世帯の増加に伴い、働きながら特別養子縁組で子どもを迎える家庭が増加する一方で、多くの企業には育児休業制度の整備などに課題が存在するのが現状です。そこで、公益財団法人ミダス財団(以下、ミダス財団)は2025年4月2日、養子の日(4月4日)に向けて特別養子縁組制度への理解を深めるセミナーを開催。「働きながら養子を迎える」ために必要な知識を、ミダス財団 事業統括 玉川絵里氏、CHRO 亀田由紀子氏が解説しました。

「自分の子どもを育ててくれる養親に会いたい」

「特別養子縁組」という言葉から抱くイメージは人によって異なります。初めに玉川氏は、「そのイメージを持ってほしい」と、個人が特定されないよう実話を組み合わせた複合的な事例として、生後1週間の赤ちゃんを実母から養親へ引き渡したエピソードを紹介しました。

スライドに映るのは、社会的養護が必要な子どもたちへの支援のため、2024年から締結した特定非営利活動法人ミダス&ストークサポートとのパートナーシップ活動の場面の1コマです。生後間もない赤ちゃんを抱く玉川氏の後ろ姿。これは、その実母と養親が同室内で対面しての引き渡しに、立ち会った際の写真であると玉川氏は語ります。

「こちらの実母の方は、予期せぬ妊娠により、辛い妊娠期間を過ごしていましたが、特別養子縁組を支援する団体に相談できたことで、妊婦健診も受診したうえで病院での出産に至ることができました。養親となったご夫婦もまた、実子を授かることが難しく、辛い思いをされていました。それでも子どもを育てたいという強い思いから、民間斡旋団体に申請をして説明会に参加し、研修と審査を経て、晴れて待機養親となり、今回の引き渡しに繋がりました」(玉川氏)

引き渡しの形は場合によって異なり、実母と養親が必ずしも対面できるとは限らないといいます。しかし今回の場合は実母からも「自分の子どもを育ててくれる養親さんと会いたい」という希望があり、この対面が実現したのだそうです。

両者の心情は複雑です。実母にとっては、お腹の中で10ヶ月も育ててきた赤ちゃんと、この日を境に会えなくなる悲しみ。けれど、大事に育ててくれる養親が見つかった安心感。そして養親にとっては、辛い別れに向き合う実母の悲しみへの共感と、待望の我が子と出会えた喜び。同時に、この日から始まる夜泣きや授乳など子育てに向けた緊張感も存在すると、玉川氏は続けます。

1年が経過した現在、育児報告も受けていると言い、玉川氏は「この日を思い出すと、ちょっと色んな感情があふれてしまうのですが」と涙を堪えながら、「この後、幸せな人生を送ってくれるとよいなと思っています」と願いを語りました。

「人事担当者が法改正を知らなかった」退職まで考えた養親の不安

このように、何らかの事情によって実の親に育ててもらうことが難しい「社会的養護を必要とする子ども」。日本全国で約4万2,000人ほど存在しており、そのうち約8割が施設で暮らしていると玉川氏は説明します。

玉川氏は、児童養護施設での研修経験を踏まえ「施設の職員はとても愛情を持って育てている」とする一方で、「施設で18歳まで過ごした子どもたちの少なくない割合が、さまざまな不利を抱えたまま大人になっていく」という事実も提示します。たとえ血はつながらなくとも、なるべく幼いうちから養親さんのもと暖かい家庭で育つことがもっと多くの子どもたちに可能になってほしいと。

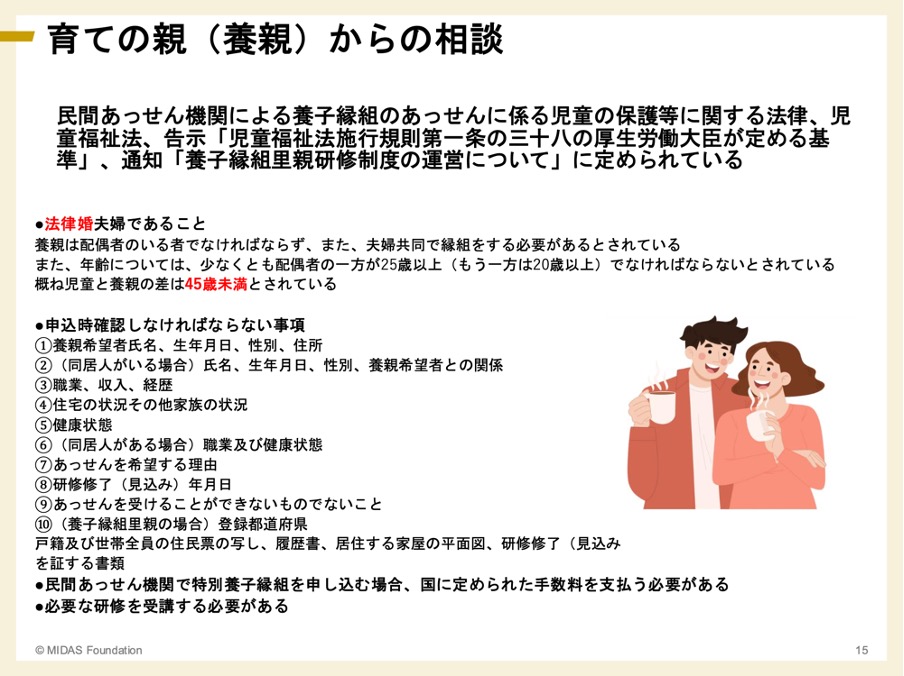

子どもの未来のための福祉制度である、特別養子縁組。子どもを迎え入れるには、法律婚の夫婦であり、夫婦のどちらかは25歳以上であること、犯罪歴がないことなどの条件が存在します。また、団体によって年齢上限も定められており、多くの場合子どもとの年齢差は45歳未満であることが望ましいとされています。

玉川氏は、「共働き世帯の増加に伴い、働きながら特別養子縁組で子どもを迎える家庭が増えている」として、大手民間企業で人事担当者としてその手続きを経験した亀田氏を紹介。ここからは亀田氏が、実体験に基づく事例を紹介しました。

まず亀田氏は、職場における特別養子縁組の立場を整理。1つ目は養親当事者、2つ目は関係者、3つ目は手続き対応担当者です。

そして「日本では法整備が不十分なところがあり経験者も少なく、そのため先進事例の発信も少ないと感じています」と、当事者への支援が少ないことに言及。「関係者や担当者への支援や情報提供は皆無に近い状況」とした上で、実際に働きながら特別養子縁組の制度で養子を迎え、育児休業を取得した事例を紹介しました。

1例目は、2019年に特別養子縁組を行い、妻が育休を取得したケース。2017年の育児・介護休業法の改正により、特別養子縁組申し立て中の試験養育期間も育休取得対象になったにも関わらず、人事担当者はその事実を認識しておらず、消極的な反応だったそうです。最終的に育休取得はできたものの、法改正の理解を得ることに苦労し、一時は「退職するしかないのかも」とまで感じていたと言います。

2例目は、2024年に新生児を迎えて特別養子縁組を行い、夫婦共に育休を取得したケース。休業の申し出には不安や迷いもあったそうですが、社内にある出産・育児の支援制度の資料には、養子を迎える前提での休業取得の制度説明が既に記載されていたとのこと。前例はなかったものの、申請システムの整備も済んでいたため、非常にスムーズに育休取得が叶った事例でした。

ここで亀田氏は問いかけます。「もし職場で『特別養子縁組で新しい家族を迎える予定です』と言われたら、何と声を掛けますか?」

少しの間を置いた後、亀田氏は「全く思いつかないという方もいるかもしれません」とした上で、「第一声で、“おめでとうございます”と言っていただきたい」と続けます。

「実子であっても養子であっても、お子さんを新しい家族として迎え、新たな生活を始めるという事実には変わりはありません。大変な研修や審査を乗り越えてお子さんを迎えるのですから、状況に応じた祝福やエールの声がけから始めてほしいというのが、私からのお願いです」(亀田氏)

養子ならではの「急な育休」企業に必要な心積もりとは

続く質疑応答では、特別養子縁組に関してよく見られる質問を玉川氏が取り上げ、亀田氏に質問しました。

そして参加者からの「人事として制度を整備しておく必要を感じたが、どのように周知するのがよいか」という質問に、亀田氏は「全社員の目に触れる制度説明資料の中に、特別養子縁組に関する内容を織り込む」ことを推奨。そして「制度について周囲も知らなければスムーズに進まないため、管理職研修の中に育児休業制度に関する説明時間を設けることを願い出ました」と、自身の経験を共有しました。

最後に触れられたのが、養子ならではの「急な育休」の可能性。玉川氏は「実子であれば育休開始日がある程度予想できる一方で、特に新生児の特別養子縁組の場合は突然連絡が来て、数日後から育休に入る可能性があります。また逆に実母の翻意で縁組がキャンセルとなり、育休が突然終了することもあります。職場側にもその事情を理解いただきたい」と、事前の心積もりが重要であることを強調しました。

そして亀田氏は、ミダス財団が無料公開する企業の人事・総務担当者向けの「特別養子縁組対応支援ハンドブック」を改めて紹介。育児休業の取得にあたって、養親にも使っていただきたいとして、その場を締め括りました。

▽ハンドブックはこちらからもダウンロードできます。

【2025年第2版】人事・総務担当者向け-特別養子縁組対応支援ハンドブック

◎財団概要

名称:公益財団法人ミダス財団

所在:東京都港区赤坂八丁目11番37号 いちご乃木坂ビル5階

代表:吉村 英毅

URL:https://midas-foundation.org/