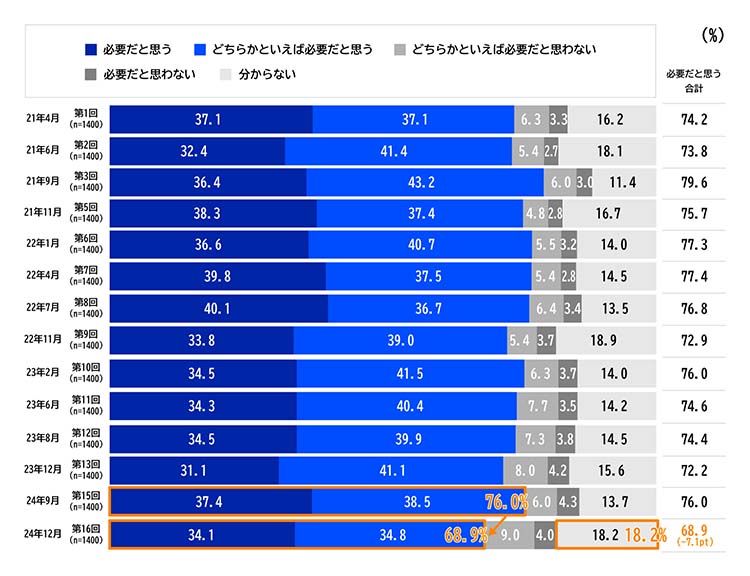

7割を切った「必要」意識 30〜40代で急落

株式会社電通が4月8日に公表した第16回「カーボンニュートラルに関する生活者調査」によると、「脱炭素社会の実現に向けた取り組みが必要、どちらかといえば必要」と感じている人の割合は全体で68.9%と、調査開始以来初めて7割を下回った。

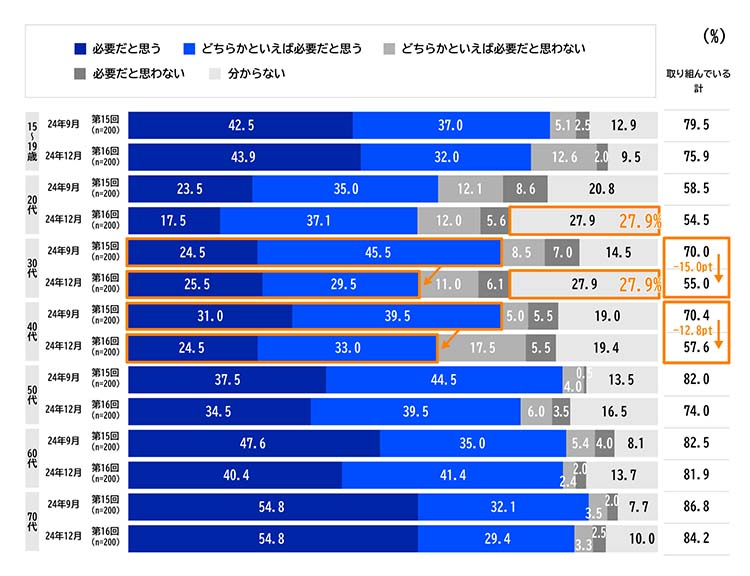

特に30代・40代では、それぞれ前回調査から10ポイント以上の減少を記録し、55.0%(30代)、57.6%(40代)と急落。社会的関心の後退を示唆する結果となった。

「必要性がわからない」が過去最多 20〜30代で3割近く

一方、「取り組みの必要性が分からない」と答えた割合は18.2%に達し、過去最多を記録。とりわけ20代・30代ではともに27.9%が「分からない」と回答しており、若年~中堅層を中心に価値の判断基準が揺らいでいる様子がうかがえる。

背景には、気候変動に対する情報の過多や、施策の実効性への疑問視、そして日々の生活との距離感が挙げられる。特にこの世代は仕事・家計など日常の現実に直面しており、気候変動対策を「他人ごと」として受け止めがちな傾向がある。

行動との乖離 15~19歳のみが突出

「普段からカーボンニュートラルに向けた取り組みを行っている」と回答した割合は全体で22.7%にとどまる一方、15~19歳は36.2%と群を抜いて高く、過去最高を更新した。10代の環境意識の高さには、小・中学校でのSDGs教育の成果が大きく寄与しているとみられる。

一方で、20代(24.1%)以降の世代では軒並み3割を下回っており、行動と意識のギャップが年齢層によって顕著に広がっている。50代に至っては17.0%と最低水準であり、脱炭素に向けた生活習慣の定着は限定的だ。

認知は増えても納得は広がらず 気温上昇「3.1℃」の理解に温度差

国連環境計画が示した「このままでは今世紀末までに世界の平均気温が最大3.1℃上昇する」との見通しについては、全体の38.3%が内容を認知していた。15~19歳と70代では約5割が認知し、納得度も4割を超えていたが、20〜60代はすべて3割台にとどまった。

また、COP29の開催に関する認知率は全体で45.4%と、COP26時に比べ上昇したものの、その内容や議論への理解は依然として浅く、実生活とのつながりが見えにくい現状が続いている。

なぜ意識は下がったのか 背景に政治の逆流と市場の不信感

今回の調査結果が示す意識の後退には、複合的な背景がある。中でも注目すべきは、国際的な気候政策の足踏みと、グローバル市場における信頼性の揺らぎだ。

アメリカでは、ドナルド・トランプ前大統領が再び大統領選の有力候補として台頭し、かつての「パリ協定離脱」発言や石炭復権政策の再評価が現実味を帯びている。同氏は「相互関税」や「アメリカ・ファースト」を掲げ、グリーン投資を「コスト」として敵視する姿勢を明確にしてきた。こうした動きは、世界全体の脱炭素モメンタムに冷や水を浴びせており、日本国内にも「本当に世界は動いているのか」という懐疑を広げている。

さらに、カーボンクレジット(排出権取引)をめぐる国際市場の投機的加熱も、生活者の信頼を揺るがしている。企業がCO2排出量をオフセットする名目で購入するカーボンクレジットは、真に排出削減に寄与しているのかという疑問が指摘されている。環境NGOによると、一部のプロジェクトでは実効性に乏しく、クレジット発行数の水増しも横行しているとされ、いわば「脱炭素の見せかけ」に利用される例も出てきた。

こうした現実は、「努力しても無駄になるのではないか」という無力感を生み出し、生活者の自発的な行動を鈍らせている可能性がある。

必要なのは「やらねばならぬ」から「やってみたい」へ

電通の調査報告では、15~19歳と20代以上の間に生じている意識・行動の断絶を埋めるため、世代に応じたインセンティブや、楽しみながら参加できる仕掛けの重要性を指摘している。「やらねばならない」義務感ではなく、「やってみたい」という共感と参加意欲に基づいた仕組みが、次なる推進力になるという。

現実的なライフスタイルの中で無理なく取り組める選択肢の提示や、企業・自治体・教育機関による行動変容の伴走が、再び脱炭素への機運を醸成する鍵となる。求められているのは、数字の達成ではなく、生活の中で“意味のある一歩”を誰もが踏み出せる社会である。

【調査概要】

・目 的:日本におけるカーボンニュートラルに関する「認知・理解」や「興味・関心」などの現状を把握、今後の浸透策の検討

・対象エリア:日本全国

・対象者条件:15~79歳

・サンプル数:1400※

・調 査 手 法 :インターネット調査

・調 査 期 間 :2024年12月19日~12月20日

・調 査 機 関 :株式会社電通マクロミルインサイト

※ 1400人に対し、人口構成比に合わせてウエイトバック集計を実施。「%」はウエイトバック後のスコア、「n」はウエイトバック前(回収時)のサンプル数を掲載。