ChatGPTの新たな画像生成機能によって生まれた「ジブリ風ミーム」がSNSで急増。著作権侵害の懸念とともに、AIと創作の境界が揺らぎ始めている。

話題の中心:ChatGPTが生んだ“ジブリ風画像”の波紋

まるで『千と千尋の神隠し』のワンシーンのようなイメージが、ネットの海を駆け巡っている。

3月26日、米OpenAIが公開した最新の画像生成機能により、ChatGPTはユーザーの手によって“スタジオジブリ風”の画像を次々と生み出した。描かれるのは、イーロン・マスクやドナルド・トランプ、さらには映画『ロード・オブ・ザ・リング』の幻想的な風景まで。わずか数秒で変換された画像たちは、まるで本物のアニメシーンのような繊細さでSNSに拡散された。

極めつきは、OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏が、自身のSNSプロフィール画像をジブリ風のものに変更したことだった。さらに、ホワイトハウスまでもがこの流行に乗り、移民排除を象徴するようなジブリ調の画像を投稿したことで、状況は一気に深刻さを増した。

背後にあるテクノロジーと創作倫理の衝突

AIによる画像生成技術は、わずか数年で飛躍的に進化した。MidjourneyやDALL-Eに続く形で、ChatGPTが参入したことにより、「誰でも名作のような画像を創り出せる」時代が訪れている。

しかし、それは裏返せば、「誰でも著作物の雰囲気を模倣できてしまう」世界でもある。

スタジオジブリの宮崎駿監督は、こうしたAIの創作介入に対して一貫して批判的な姿勢を取ってきた。2016年にAIアニメのデモ映像を見せられた際には、「極めて不快」「生命に対する侮辱を感じる」と強い言葉で否定している。

その背景には、人の手で描くからこそ生まれる表情、揺らぎ、そして魂を込めた創作への信念がある。対照的に、AIは膨大なデータセットから“それっぽい”画を構成するだけで、そこに創作者の意思や物語性があるとは限らない。

このような技術の登場により、著作権の“グレーゾーン”がますます広がっている。現行法では作風や雰囲気は著作権の保護対象になりづらいが、AIが「それ」を模倣することによって、倫理的・文化的な摩擦が増大しているのが現状だ。

さらに、日本国内外において、AIが作風を模倣したことが争点となった裁判は増加傾向にある。米国ではAIが既存のコミック作風を模倣したとして係争となった「Zarya of the Dawn事件」や、AI生成コンテンツに対して著作権が認められないという連邦裁判所の判断が話題となった。こうした判例が国境を越えて注目される今、日本においても法整備と議論の本格化が求められている。

AIがもたらす創作現場への恩恵と“創作の危機”

生成AIの進化がもたらす恩恵は無視できない。例えば、広告やプロモーション分野において、限られたリソースでも高品質なビジュアルが短時間で制作可能となる。スピードとコストの両面で、従来の制作工程を凌駕しつつある。

だが一方で、創作の現場では「誰が本当の作者なのか」という問いが重くのしかかる。AIが生成した画像は、たとえ人間が指示を与えたとしても、それが“創作”と呼べるかどうかは議論の余地がある。

著作権侵害のリスクも顕在化している。AIが参照するデータには、著作権で保護された作品の断片が含まれている可能性が高く、模倣の積み重ねが“創作”として認識される風潮が、クリエイターの権利を脅かしている。

特に注目すべきは、AIが「何を学習しているのか」が極めて不透明である点だ。多くの画像生成AIは、その学習過程でインターネット上に存在する膨大な画像データを取り込んでおり、そこには著作権で保護されたアニメーションやイラストが無断で含まれている可能性がある。

OpenAIはDALL-EやChatGPTの画像生成機能について、使用された学習データの詳細を開示していない。これに対して欧州を中心に「AIの教育素材の透明性」を求める動きが加速しており、AI企業に対して情報公開を義務づける規制案も議論されている。つまり、ユーザーの側だけでなく、技術提供者である企業にも今後、説明責任が問われる時代が訪れようとしている。

SNSの現場から見えるリアルな反応

SNSでは、この現象に対して賛否の声が交錯している。

「ジブリ風AI画像に感動した。これこそ未来の創作だ」と称賛する声がある一方で、「魂を込めて描かれたアニメを、AIが簡単にコピーするのは侮辱だ」との批判も根強い。

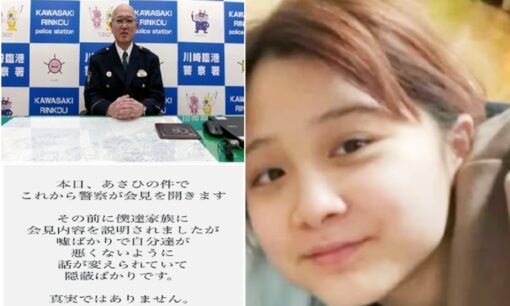

さらに、スタジオジブリから海外アプリへの警告文が出されたという“フェイク文書”がX上で拡散され、情報の真偽をめぐる混乱も広がった。スタジオジブリはこれを否定し、「そのような文書を送った事実はない」と明言。情報リテラシーの重要性も、今回の騒動で改めて浮き彫りになった。

これからのAIと創作の未来図を描く

今後、生成AIと著作権の関係をめぐるルール整備は不可避となるだろう。創作物の「魂」や「個性」は、法的な尺度では測りきれない部分も多い。だが、AIがそれを“再現”する時代において、無視してはならない問題であることは明らかだ。

企業にとっては、AIを活用したコンテンツ制作の新たな可能性を模索しつつも、法的・倫理的な責任を真摯に見つめる必要がある。そして私たち一人ひとりも、AIで生成された画像をシェアするその手に、創作者の労苦や文化の重みが乗っていることを忘れてはならない。

AIと創作。二つの力が交錯する未来において、最も問われるのは「人間のまなざし」なのかもしれない。