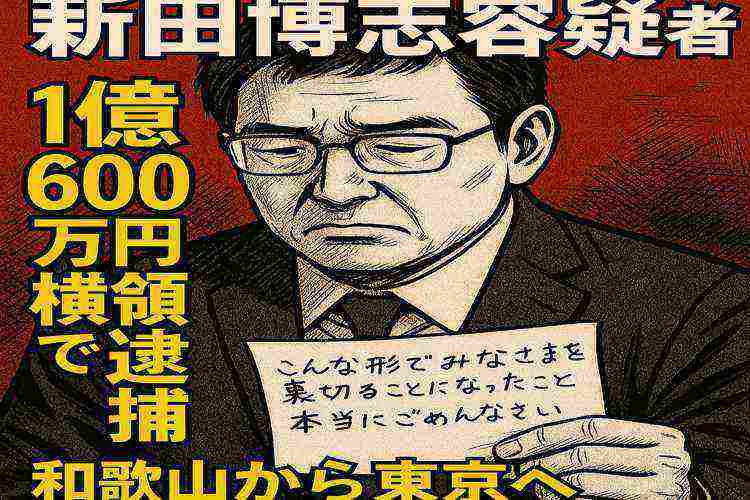

和歌山県串本町の「なぎさ信用漁業協同組合連合会」串本営業店の店長・新田博志容疑者(44)が、勤務先の金庫から現金1億600万円を横領したとして逮捕された。警視庁によると、新田容疑者は9月12日から16日にかけて金庫から現金を持ち出し、9月19日未明に東京都新宿区の新宿署へ自ら出頭した。

金庫に残された謝罪の手紙と金融機関の脆弱性

事件が発覚したのは16日。従業員が金庫から現金が消えていることに気づき、警察に通報した。金庫内には「こんな形でみなさまを裏切ることになったこと、本当にごめんなさい」との手紙が残されていた。

金融機関の責任者自らが組織の信用を裏切った事実は、地域金融機関の監査体制やガバナンスの脆弱性を浮き彫りにした。大手メガバンクにおける貸金庫の不正事案と並び、金融業界全体の「信頼の屋台骨」が揺らいでいることを示す。

借金と投資リスク、社会的背景

新田容疑者の動機には、多額の借金や投資失敗があった可能性が取り沙汰されている。近年、FXや株式投資に個人が積極的に手を出すケースが増加しており、その背景には「資産形成ブーム」と「低金利環境」がある。

だが金融リテラシーが十分でないまま無理な投資を続けると、今回のように個人の破綻が組織を巻き込むリスクが高まる。事件は、投資教育や金融リスク管理の不備といった社会的課題をも映し出している。

信用の崩壊と地域社会への影響

信用漁連の営業店は地域の漁業者や住民の生活資金を支える拠点であり、店長による横領は地域経済にも影響を及ぼしかねない。信頼を失った金融機関は顧客離れを招き、ひいては地元産業の資金循環にも打撃を与える恐れがある。

金融犯罪は帳簿上の数字の問題にとどまらず、地域社会の持続性そのものを揺るがす。

なぎさ信用漁業協同組合連合会とは

なかでも、なぎさ信用漁業協同組合連合会(通称・なぎさ信漁連/JFマリンバンクなぎさ)は、兵庫県と和歌山県の漁協を母体に2017年に設立された地域金融機関。漁業者や地域住民を対象に、貯金、融資、為替など幅広い金融サービスを展開し、漁業振興と地域経済を支えてきた。いわば「浜の銀行」として、地域社会に根を張った存在だ。

しかし今回、串本営業店の店長が金庫から現金1億600万円を横領する不祥事が発覚した。組合は「組合員と利用者の信頼を失わせる行為」と認め、19日付で懲戒解雇を発表。再発防止策として内部管理態勢やコンプライアンス体制の強化を掲げ、役員や関係職員への処分も含め厳正に対応する方針を示した。代表理事理事長の中出好彦氏は声明で「信頼回復のため全力を尽くす」と謝罪している。

信頼回復への道筋

新田容疑者は容疑を認めており、刑事責任に加えて損害賠償請求も避けられない。ただし1億600万円という巨額の返済は現実的に困難で、金融機関側の損失補填と信頼回復の取り組みが課題となる。

罰則強化や内部監査の徹底に加え、金融機関が「信頼を商う」存在であることを再認識し、透明性を高める取り組みが急務といえる。