プレゼン、謝罪文、SNS——文書の“顔”であるフォントを人はどう選ぶのか。モリサワの最新調査から、働く世代のリアルな使い分けと失敗しない選び方が見えてきた。

調査の概要

フォントメーカーのモリサワは、日常的に文字に触れると想定される20〜50代の働く男女500人を対象に、2025年8月20〜22日にWEBアンケートを実施した。

設問は、①フォントへのこだわりの有無、②デフォルトからの変更行動、③シーン別の「適切だと思う書体」、④“違和感”経験、⑤好きな書体・知識(P付き=プロポーショナルの理解度)など多岐にわたる。

主要ポイント要約:“使い分け”が当たり前に

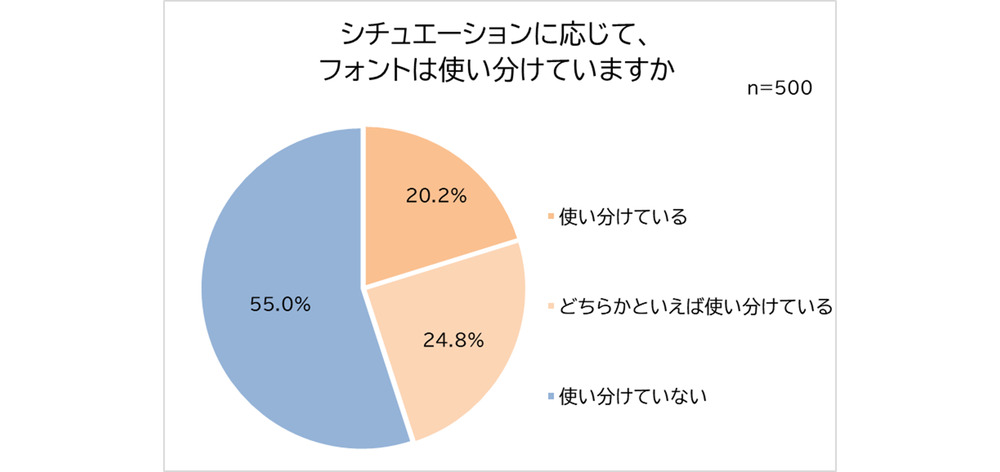

調査では「シチュエーションに応じてフォントを使い分けている」が45.0%(「使い分けている」20.2%+「どちらかといえば使い分けている」24.8%)。ビジネス用途の適切フォントとしては明朝体が最多票を集め、メールや謝罪文、プレゼン・報告書、財務資料などで支持が厚かった。また、約3人に1人(32.8%)が「文章とフォントが合っていない」などの違和感を体験しているようだ。

ビジネスは“明朝体優位”、ただし万能ではない

「謝罪文書」「ビジネスメール」「プレゼン資料・企画書・報告書」「社内報」「財務資料」といった“かしこまった”文脈では明朝体の支持が最多だった。次点でゴシック体が続き、ビジネスの基本は「本文=明朝、見出し=ゴシック」で整えるという実務感覚が数字にも現れたといえる。一方、SNSやテレビのテロップでは明朝体以外への分散が強く、「看板・チラシ・祭事」ではデザイン書体や丸ゴが優位、「動画コンテンツ」では手書き・装飾系が台頭した。場面が変われば“正解のフォント”も変わるというのが結論のようだ。

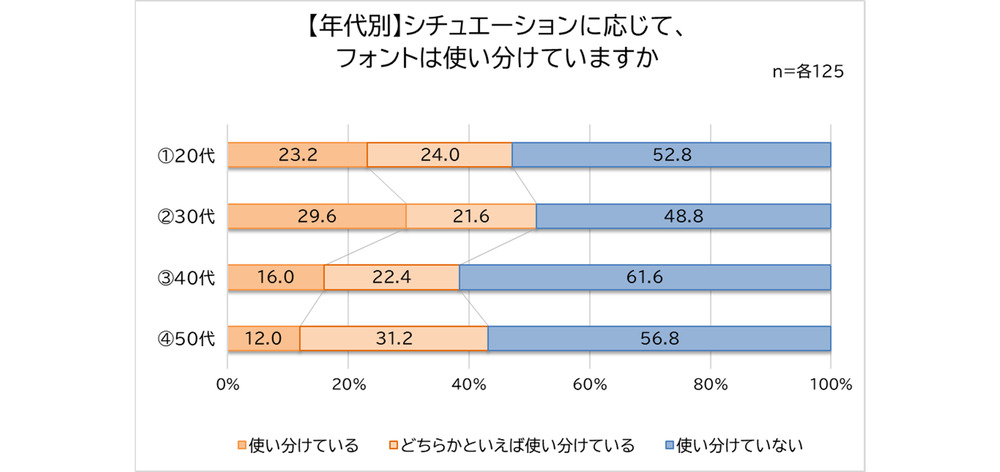

年代別の使い分け傾向:若い世代ほど“切り替える”

年代別では、使い分ける人の割合が20代:47.2%、30代:51.2%、40代:38.4%、50代:43.2%と、比較的若年層が高い。デジタル・SNSネイティブ層ほど“文脈に応じて見た目を最適化する”行動が自然に身についている可能性がある。

「好きなフォント」トップは明朝体:“読みやすさ”と“誠実さ”

「好きなフォント」では、1位が明朝体(35.2%)、2位ゴシック体(18.8%)、3位手書き書体(14.4%)、4位UD(9.8%)、5位丸ゴ・筆書体(各9.4%)の順。明朝体は「見慣れていて無難」「上品で誠実」といった理由、ゴシック体は「シンプルで誰でも読みやすい」、手書き系は「温かみ・親しみやすさ」など、機能(読みやすさ)と情緒(印象)の両面が選好理由となっている。

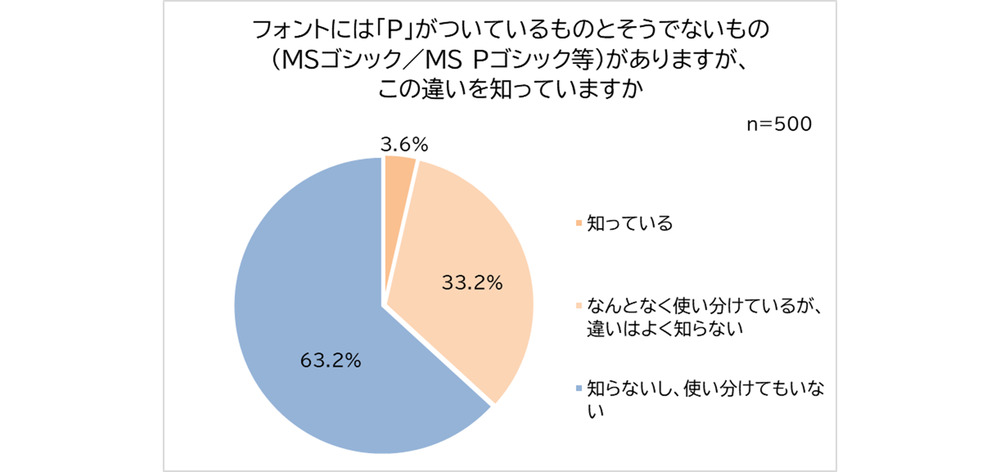

“P”の意味、知っていますか?:プロポーショナルの低認知

「MS Pゴシック」「BIZ UD Pゴシック」など、フォント名の“P”はプロポーショナル(文字幅可変)を意味する。一方で“Pなし”は等幅だ。調査ではこの違いの認知はわずか3.6%にとどまった。「なんとなく使い分けているが、違いはよく知らない」も33.2%に上る。“見た目を整える”前提となる基礎知識の浸透が課題のようだ。

シーン別・実務に効くフォント選び

調査を踏まえ、適切なフォントをまとめる。

1)謝罪・お詫び・重要告知

本文は明朝体。見出しも細めの明朝もしくはゴシックの軽いウェイトで。装飾・丸み・手書き調は避ける。理由:誠実性・可読性・フォーマル感の担保(調査でも明朝が最多支持)。

2)ビジネスメール(社外)

本文は明朝体 or ベーシックなゴシック。英数混在が多い場合はP付き(プロポーショナル)が読みやすい。署名や注記は等幅で整える手も。

3)プレゼン・企画書・報告書

本文は明朝体、見出し・図表訴求はゴシック体でコントラストを作る。数字・単位・脚注はフォントとサイズの規律を統一。

4)社内報・啓発資料

ベースは明朝/ゴシックの組み合わせ。カジュアル特集は丸ゴや手書き風を見出し限定で部分使用(本文に多用しない)。

5)SNS/イベント告知

見出しに丸ゴ・デザイン・手書き・装飾を限定的に、本文はゴシックで可読性を担保。写真と背景コントラストの確保を最優先。

6)アクセシビリティ配慮

UD(ユニバーサルデザイン)書体は高齢者・多様な読み手向けに有効。数字や記号の判別性を重視する図表やフォームでも効く。

使い分け文化は“文字のリテラシー”を上げる

若い世代ほど使い分けが進む背景には、スマホ・SNSの浸透に伴う**「文脈=見た目」一致への感度がある。調査では、“違和感”が信頼の毀損につながることも示された。内容×フォント×媒体の三位一体で伝達品質は決まる。可読性は最低条件、そこにトーンの適合**が加わって初めて“伝わる文章”になる。

企業の情報発信においては、テンプレートの段階で「本文/見出し/注釈/英数」の書体・ウェイト・サイズ・行間を定義し、誤用を防ぐ設計が有効だ。特に謝罪や重要告知は、表現の一貫性が信頼の基盤となる。

まとめ:“選ぶ”だけで、文章はもっと伝わる

この調査は、フォント選びが趣味嗜好の問題にとどまらず、情報の正確な伝達と信頼形成に関わることを可視化した。謝罪文や公式告知には明朝体、数字の多い資料や図版にはゴシックやUD、SNSやイベント告知には丸ゴ・デザイン・手書き系を限定的に。文脈に合った“声色”を持つ文字を選べば、同じ内容でも届き方は変わる。今日からできる最初の一歩は、テンプレートに書体とウェイトを固定し、例外を最小化することだ。

参照:

・モリサワ フォントの意識調査を実施(モリサワ)

・適切に使えている?働く男女に聞いたフォント事情!(PRTIMES)