スマートフォンが全盛のこの時代に、富士フイルムのインスタントカメラ「チェキ」が累計1億台の販売を達成した。記録ではなく記憶を“贈る”体験が、なぜ今あらためて世界に受け入れられたのか。四半世紀にわたる軌跡をたどる。

「その瞬間」を贈り合うカメラが、1億人の手に届くまで

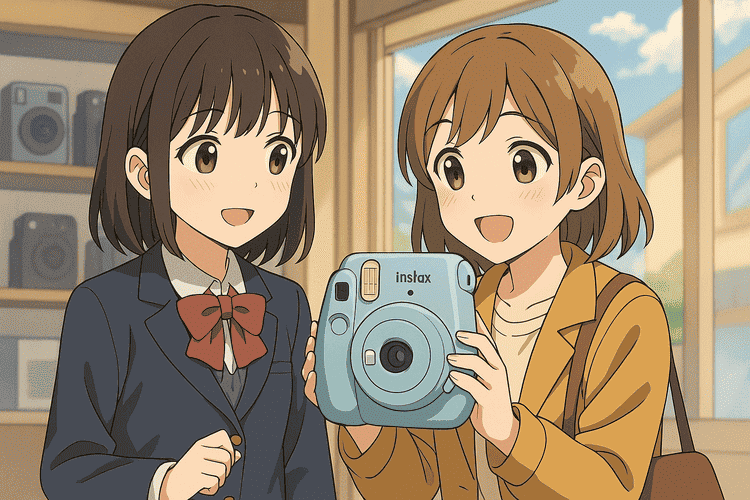

駅前の雑貨店。ガラスのショーケースに並ぶ小ぶりなカメラに目を止めた女子高生が、手に取りながら「これ、チェキじゃん。懐かしい」とつぶやいた。友人と顔を見合わせ、にっこりと笑う。彼女たちの記憶の片隅に、修学旅行の夜や文化祭の風景が写真として残っているのかもしれない。

富士フイルムは、インスタントカメラ「チェキ(正式名称:instax)」の累計販売台数が1億台を超えたと発表した。これはただの数字の達成ではない。スマートフォンが当たり前となり、AIによって写真は瞬時に加工・共有される時代において、「その場で形になる」アナログ体験が見直された結果である。

誕生からの歩み:写真を「手渡す」文化の始まり

チェキが初めて世に出たのは1998年のことだった。当時、写真はまだデジタル化の過渡期にあり、「写ルンです」に代表されるレンズ付きフィルムの需要も根強かった。そんな中、富士フイルムは“撮ってすぐにプリントできる”という新しいコンセプトを打ち出し、インスタントカメラ市場に一石を投じた。

初代モデル「instax mini 10」は、価格がおおよそ1万円台前半。学生でも手が届く価格帯であったことが、広範な普及を後押しした。手のひらサイズのカードフォーマット、白い余白にメッセージを書ける楽しさ、イベントや日常をその場で写真にして共有できる手軽さ。チェキは瞬く間に若者文化の中に浸透していった。

2002年には国内の年間販売台数が100万台を突破。高校の卒業アルバムには、チェキで撮った写真が貼られているという光景が全国各地で見られた。

一度は埋もれたチェキ、韓国から再び吹いた追い風

2000年代、チェキは急速に勢いを失った。カメラ付き携帯、そしてスマートフォンの普及により、写真は撮って“見る”ものへと移り変わり、“プリントする”という行為そのものが古びたものとして捉えられるようになった。2004年度には販売台数が10万台にまで落ち込み、業界では「チェキの終焉」がささやかれていた。

それでも富士フイルムは諦めなかった。イベントや結婚式など一部で根強い需要が残り続けたこと、そして「写真を手に取る」ことの価値を信じる開発陣がいたことが、ブランドの火を絶やさなかった理由だった。

転機が訪れたのは2007年。韓国ドラマでチェキが小道具として使われたことをきっかけに、若年層の間で「かわいくて感情が伝わる」と注目され、チェキは再び脚光を浴びる。富士フイルムはこの反応を丁寧に分析し、アジア市場への再展開に踏み切った。スマホ全盛の時代に、アナログの“写真を贈る体験”が新鮮な価値として受け入れられたという事実が、その後の戦略転換を大きく後押しした。

この再評価が、復活の象徴となる「instax mini 8」発売へとつながっていく。デジタルの波に押されて消えかけたブランドが、時代の転換点で見いだされた新たな価値によって息を吹き返した。チェキは、失われかけた文化を丁寧に拾い上げながら、再び人々の記憶に焼きつき始めていた。

デザインで心をつかみ、価格で市場を広げたチェキの再起

2012年、富士フイルムが市場に投入した「instax mini 8」は、チェキ復活の象徴とも言えるモデルとなった。パステルカラーの丸みを帯びたフォルムとシンプルな操作性が、スマホ世代の若者に“かわいい”と直感的に受け入れられ、世界中で人気を博した。見た目のデザイン性は、写真そのものを撮るだけでなく、“カメラを持つこと自体が楽しい”という感覚を再び思い出させた。

この成功を機に、富士フイルムは製品ラインアップの拡充に踏み出す。スマートフォンと連携して画像を印刷できるスマホプリンターや、デジタル機能を備えたハイブリッドインスタントカメラを続々と投入し、アナログとデジタルの融合を図った。

価格帯も幅広く設定されており、エントリーモデルは1万円前後、中位機種は2~3万円台、そして2025年には5万5000円の高級モデル「instax WIDE Evo」が登場。使用目的やライフスタイルに応じて選べる製品展開により、若年層からミドル・シニア層にまで支持が広がっている。

チェキは“かわいい”を入り口にしながらも、写真を手渡すという文化の復権に結びつけた。その再起は、デザインと価格を通じた戦略的再構築が奏功した好例といえるだろう。

ユーザーの記憶に刻まれた“贈る写真”のリアル

チェキの復活は、単なる製品の再評価ではない。現場の声に耳を傾けると、そこには「写真を贈る」という文化が、静かに、しかし確実に息を吹き返していることがわかる。

東京都内の大学に通う女子学生は「卒業式の日、チェキで撮った写真をその場で友達に渡しました。データじゃなくて、現物で残るのがすごく嬉しい」と話す。LINEやInstagramでは得られない「手渡しの記憶」が、若者たちの心に確かに残っている。

また、千葉県在住の70代男性は「孫と一緒にチェキで写真を撮るのが楽しみなんです。そのまま冷蔵庫に貼って、また遊びに来るたびに増えていくのが嬉しくてね」と語る。世代を超えた“思い出の蓄積”が、チェキを単なる撮影機器から家族のコミュニケーションツールへと進化させている。

チェキは、そうした日常の記憶と感情のなかで、静かに、しかし確かに息づいている。

世界が支持した理由:海外販売9割という事実

富士フイルムによれば、現在のチェキの売上の約9割は海外市場によって支えられている。とりわけ北米や欧州、東南アジアなどでの人気が高く、グローバルブランドとして確かな地位を築いてきた。背景には、地域ごとの文化やライフスタイルに合わせた商品展開と、現地パートナーとのコラボレーション、体験型マーケティングの積極展開がある。

写真文化がデジタル中心になった世界においても、アナログ写真の「形として残る」価値は普遍であると証明された。チェキは日本発のアナログ製品として、いまや“世界で選ばれるコミュニケーションツール”となった。

「贈る写真」が示す、新しい消費のかたち

「don’t just take, give.(とるだけじゃない、あげたいから。)」というグローバルスローガンに込められたのは、写真が単なる記録から、気持ちを届ける手段へと変わったという富士フイルムの哲学である。

チェキは現在も進化を続けている。AIやARといった新技術との連携も視野に入れ、次の世代に向けた開発が始まっているという。富士フイルムは、アナログとデジタルの境界を越えた新たな写真文化を再構築しようとしている。

その取り組みは、単に製品を売るという枠を超え、人と人との関係性に光を当てるものでもある。チェキが再び1億台という数字の先へと進もうとする今、消費者が「手にする意味のあるもの」に何を求めているのかを問いかけている。チェキは、感情と記憶に寄り添うアナログの力を、世界に向けて静かに、しかし確かに伝え続けている。