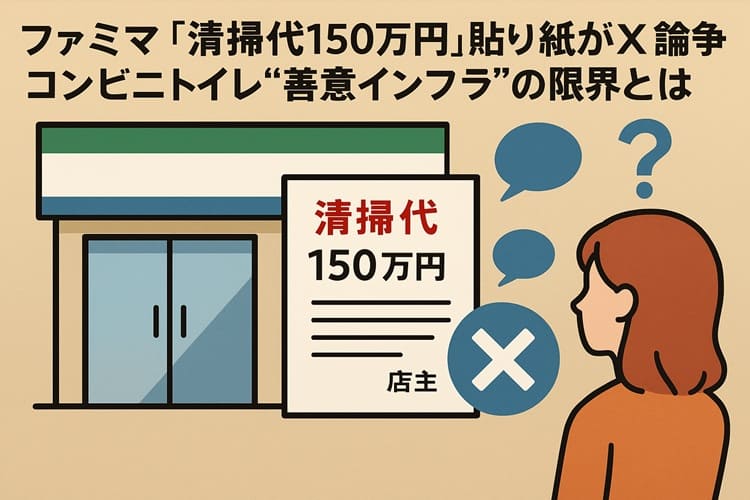

あるファミリーマート店舗に掲示された「清掃代と慰謝料金150万請求」と記した貼り紙が、Xで瞬く間に拡散し、賛否両論の大論争を呼んでいる。悪質なトイレ利用への怒りか、行き過ぎた対応か。議論の背後には、店舗が全額負担する維持コスト、深刻化するマナー違反、そして社会インフラとしての期待という、コンビニトイレ特有の“三重苦”が横たわっている。

ファミマ貼り紙はなぜXで炎上したのか

問題となった貼り紙には、「小便器に大をされたお客様へ」という衝撃的な書き出しに続き、「清掃代と慰謝料金150万請求致します」との文言が並ぶ。スタッフに対して「貸せ!」と怒鳴る行為はカスタマーハラスメントとして通報すること、コンビニは小売業であってトイレレンタル業ではないことなど、店主の怒りと疲弊がそのままぶつけられていた。

この画像がXに投稿されると、瞬く間に数万件規模で拡散した。「ここまで書かないと分からない客が多いのだろう」「店側を全面的に支持する」という声があがる一方で、「慰謝料150万円は現実的ではない」「感情の爆発を客にぶつけすぎだ」といった批判も相次いだ。トイレを「当然の権利」とみなす利用者と、「善意で貸しているだけだ」と訴える現場との温度差が、炎上を加速させたと言っていい。

加盟店を追い詰めるトイレ維持コスト

貼り紙の中で店主は、修理・清掃代がすべて店舗負担であるフランチャイズ契約の実情に言及し、「借りれないの?じゃないです。貸したくありません!」と利用拒否の姿勢を明言している。

トイレ利用は無料だが、店舗にとっては“持ち出し”でしかない。

水道光熱費、トイレットペーパーや洗剤などの消耗品費、清掃にかかる人件費、そして配管詰まりや器具破損などの修繕費は、すべて加盟店の売り上げから賄われる。ある試算では、トイレ利用1回あたりのコストは約6円、1日100人が使えば月額で約1万8000円に達する。そこに悪質利用による突発的な修繕費が重なれば、個人経営に近い加盟店の収支を直撃するのは想像に難くない。

それでも本部は、「トイレを開放するかどうかは各店舗の判断」との建前を維持する。ブランドイメージの維持とクレーム回避のために、一律の閉鎖を打ち出すことはしない。その結果、経済的負担も精神的負担も、利用者との矢面に立つ加盟店が一身に背負う構図が続いている。

善意のインフラと法制度のギャップ

一方で、コンビニトイレはすでに社会インフラとして組み込まれている。公衆トイレが減少する都市部では、コンビニこそが「実質的な公共トイレ」として機能している。トラックドライバーや営業職、観光客、災害時の避難者にいたるまで、多くの人が「困った時はコンビニへ」と自然に頼っているのが現実だ。

しかし、その期待の大きさに反して、法制度は追いついていない。かつてイートインスペースを設けるコンビニは飲食店営業とみなされ、トイレ設置義務があったが、法改正により「簡易な飲食店営業」に分類されてからは、トイレの設置も貸し出しも義務ではなくなった。トイレを開放するかどうかは、あくまで店舗の裁量に委ねられている。

つまり、社会からは公共インフラとして期待されながら、法的には「貸しても貸さなくてもいい」私有空間にすぎない。今回の貼り紙は、このギャップに耐えきれなくなった現場の悲鳴ともいえる。

有料化か公的支援か、揺れる「解決策」

貼り紙の中で店主は、「トイレの有料化」を強く望むとも記している。有料化すればマナーの悪い利用者を抑制でき、維持費の一部も回収できるのではないかという発想だ。

X上でも「むしろ有料にしてほしい」「100円なら喜んで払う」という賛成意見は少なくない。

しかし、有料化は万能薬ではない。東京・秋葉原の有料トイレのように、1回100円の料金設定でも運営費を賄えず、自治体が赤字分を補填している事例もあると報じられている。利用者数が読めないコンビニトイレで採算ラインを超える料金を設定すれば、今度は「高すぎる」と別の不満を生みかねない。

もう一つの道は、行政による公的支援だ。観光地の民間施設トイレに対して清掃費などを助成した自治体の例や、協力店舗に補助金を出して「地域のトイレネットワーク」を整備する取り組みも過去に行われてきた。コンビニトイレを“準公共インフラ”と位置づけ、官民連携で清掃費や設備更新費を支える仕組みを広げられるかどうかが、今後の焦点の一つになるだろう。

失われてからでは遅いという自覚を

どれほど制度を整えても、最終的に鍵を握るのは利用者の意識だ。「使ってあげている」のではなく、「使わせてもらっている」という感覚を取り戻せるかどうかが問われている。便器を汚さない、紙を無駄にしない、流し忘れないといった基本的なマナーに加え、可能であれば少額でも商品を購入し、感謝を売り上げという形で返す。そんなささやかな行動の積み重ねが、善意で成り立つインフラを守るもっとも確実な方法である。

今回のファミリーマート店舗の貼り紙騒動は、一店舗の感情的な対応として片づけてしまうにはあまりに示唆的だ。今後、同様のトラブルを恐れてトイレを閉鎖する店舗が増えれば、困るのは利用者自身である。コンビニトイレという“当たり前の便利さ”を維持するために、事業者、行政、そして私たち一人ひとりが、負担と責任をどう分かち合うのか。

Xでの炎上を一過性の騒ぎで終わらせず、社会全体で議論を深める必要がある。