金髪姿で約2年半ぶりに公の前へ戻ってきた小島瑠璃子。かつて“こじるり無双”と呼ばれ、情報番組からバラエティまで縦横無尽に活躍した彼女の復帰は、大きな注目を集めた。

しかし、SNSには「バラエティに出ても笑えない」「扱いづらいのでは」という厳しい声が並び、期待と戸惑いが交錯している。恋愛スキャンダル、夫の急逝、中国留学を挟む長い空白、そしてテレビ界の“飽和状態”。

彼女の前には、かつての栄光とはまったく違う景色が広がっている。それでも金髪で立ったステージには、失われたものを抱えながらも“新しいこじるり”を始めようとする確かな覚悟が見えた。復帰は本当に成功するのか?その行方を追った。

金髪のこじるりが現れた瞬間

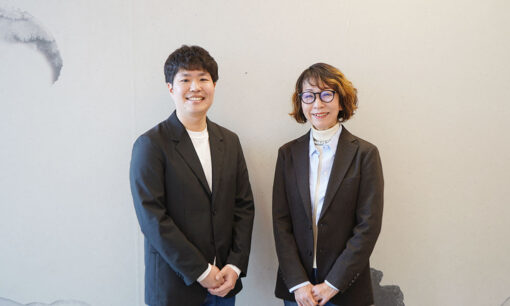

東京・中国大使館のホールに柔らかな照明が落ち、静かな緊張が流れる。その空気を切り裂くように、金髪を揺らした小島瑠璃子が姿を現した。

約2年半ぶりの公の場。

映画『名無しの子』完成披露試写会で、彼女は監督・竹内亮氏と握手を交わし、報道陣に向けて微笑んだ。

黒髪の才媛として知られたかつての姿とはまるで別人。

まっすぐに伸びた金髪は、一歩踏み出す覚悟そのものだった。

「バラエティもぜひ挑戦したいです」

そう語る彼女の表情は明るい。

だが、その裏には、簡単には語りきれない2年半の空白がある。

止まった「こじるり無双」

かつて小島瑠璃子は「こじるり無双」と呼ばれた。

選挙特番の鋭いコメント、スポーツ番組の現場取材、バラエティでの反応の速さ。

数字を持つ万能タレントとして、どの番組も彼女を欲しがった。

だが、順風満帆だったキャリアに影が差したのは、恋愛スキャンダルが取り沙汰された頃からだ。憶測が飛び交い、好感度が急落。続けて発表した中国留学も「仕事が減ったから逃げたのでは」とネットで叩かれ、追い打ちをかけた。

その後、小島は実業家と結婚し母となる。

しかし幸せは長く続かなかった。

2025年2月、夫が29歳という若さで急逝。

2歳前の息子を抱え、彼女は突然シングルマザーとなった。

復帰表明の少し前、Instagramに投稿された小さな手の“チョキ”の写真。

「トミカだけはテレビに投げないで」

育児と向き合う日常の一コマだが、その言葉の奥には、喪失と奮闘の日々が静かに滲んでいた。

「出ても笑えない」の声がなぜ上がるのか

復帰発表を受け、SNSの反応は驚くほどシビアだった。

「扱いづらすぎる」

「触れちゃいけない話題が多い」

「もうバラエティで笑えない」

その背景には、バラエティ番組がもつ空気の難しさがある。

バラエティではいじりとツッコミが笑いの核になる。

だが、小島が抱える

・恋愛報道の記憶

・略奪疑惑とされた誤解

・夫の急逝

これらは、笑いに変えるにはあまりに重い。

触れれば炎上し、触れなければ不自然になる。

彼女自身が自虐をしたとしても、「無理に笑いにしようとしている」と受け取られる危険がある。

つまり、どの方向にも地雷が潜んでいるのだ。

バラエティでは、空気が重いタレントは生き残れない。

いまの小島は、まさにその矢面に立っている。

バラドル・ママタレ“飽和地獄”

さらに小島の前には、テレビ界の構造的な壁もある。

バラドル枠では、

指原莉乃、森香澄、あのちゃん、村重杏奈……

次々と新スターが生まれ、需要は常に埋まっている。

ママタレ枠も、藤本美貴の“ミキティ無双”、横澤夏子、若槻千夏、小倉優子、辻希美らが強固なポジションを築いている。

復帰組の若槻千夏でさえ、10年のブランクを経て別次元の圧倒的強さを見せている。

そこに、いまの小島が割り込む余地はあるのか。

残念ながら、枠はほぼ満席だ。

しかも現在は個人事務所。

大手ほどキャスティング力が強くないため、露出のハードルはさらに上がる。

では、小島瑠璃子はどこへ向かうべきか

ただ、小島には他のタレントにはない強みがある。

政治や経済を語れる情報タレント性。

中国語と海外生活の経験。

シングルマザーとしての現実的な言葉。

20代とは違う「人生の厚み」。

これらを武器にするなら、目指すべきはバラエティの前線ではない。

むしろ、

NewsPicks、ドキュメンタリー、コラム、YouTube、Podcast

といった「語れるフィールド」のほうが、彼女の再起には合っている。

“こじるり無双”の再来ではなく、

“社会派こじるり”という新しいキャラクターづくり。

その道が見えれば、彼女の復帰劇は物語性を帯び、かつてとは別の光を放つ可能性がある。

金髪が照らした“こじるり第2章”の幕開け

試写会の照明に照らされた金髪のこじるりは、かつての無敵のバラドルではなかった。

母となり、喪失を経験し、異国で学び、多くを失い、また歩き出す30代の女性だった。

テレビの椅子取りゲームは厳しい。

だが、彼女には別の戦い方がある。

金髪は、その再構築の意思の象徴。

第2章の小島瑠璃子は、ここから静かに始まろうとしている。