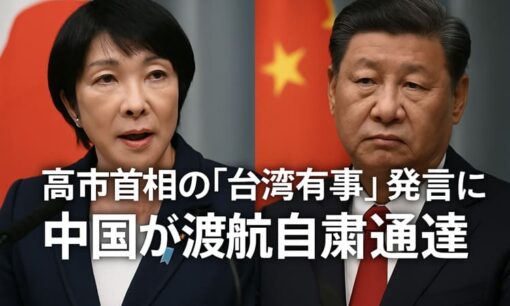

高市発言に中国が連日“強硬対応”

高市早苗首相が国会で述べた「台湾有事における存立危機事態」発言をめぐり、中国習近平政権が態度を急速に硬化させている。13日には金杉憲治駐中国大使を呼び、発言撤回を要求。応じない場合は「一切の責任は日本側が負う」と主張し、対立の火種が一気に燃え広がった。

14日には日本への渡航を当面控えるよう自国民に注意喚起する「事実上の報復措置」も公表。国営メディアや共産党機関紙が連日批判を展開し、外交的圧力を可視化する動きが続いている。

こうした大使呼び出しを伴う抗議は、2023年8月の原発処理水放出決定以来。中国側がどこまで対抗措置を拡大するか、日本政府内でも警戒感が強まっている。

「武力介入なら侵略」 中国は“レッドライン越え”を強調

中国外務省は13日、林剣副報道局長が「日本が台湾情勢に武力介入すれば侵略行為であり、中国は必ず正面から痛撃を加える」と述べ、強い表現で警告。

翌14日には国防省や台湾事務弁公室、人民日報も同調し、国家を挙げての反発ムードを作り上げた。

さらに、日本外務省の船越健裕事務次官に呼ばれた呉江浩駐日大使は「日本側は中国のレッドラインを越えた」と反論。言葉の強さは日増しに強まっている。

背景には、中国国内のネット世論が一気に反発に傾き、習政権がそれを無視できなくなっている事情がある。SNS上では高市発言を批判する声が噴出し、政権は「拳を振り上げた以上、下ろしづらい」状況に入りつつある。

いま中国は何を狙っているのか

九州大学の益尾知佐子教授は、中国の強硬姿勢について「国内で低下する習近平の権威を補うためにナショナリズムを結集したい思惑があるのでは」と指摘する。

東シナ海での「漁業施設」拡張、ヘリパッド増設など軍民融合施設の拡大も続く。中国がこの騒ぎを口実に東シナ海で新たな既成事実づくりに動く可能性を警戒する声も出ている。

米国の動きにも余波は及ぶ。トランプ大統領はFOXのインタビューで中国批判を避け、「習氏とは良好な関係だ」と発言。台湾有事についても曖昧姿勢を維持しており、米中関係の微妙な力学が見え隠れする。

台湾は「独立した主権国家」と明確に反論

今回の騒動を受け、台湾の外交部は11日付で声明を発表し、次のように強く反論した。

台湾の立場

- 中華民国台湾は独立した主権国家であり、主権は台湾の人々に属する。中華人民共和国は台湾を統治したことはない。

- 中国に口出しする権利はなく、他国の主権行為に介入する権利もない。

- 中国は台湾海峡や東シナ海で軍事行動を頻発させ、地域の緊張を高めている。

- 台湾は防衛力を強め、理念を共有する国々と緊密に連携して地域の平和と安定を守る。

台湾外交部は、中国が高市首相の発言撤回を求めたことについても「これは中国が事実をねじ曲げて公然と虚構を作る典型例であり、根拠のない主張だ」と批判した。

日本政府の反応 「撤回の必要はない」

茂木外務大臣は台湾メディアとの質疑でこう述べている。

「中国の主張は違っていると反論した。国際法に反するものではなく、撤回の必要はない」

毅然とした姿勢を示しつつも、高市首相は国会で「特定ケースを想定した点は反省する。今後は明言を慎む」と一定のトーンダウンを図っている。

ただし、中国の薛剣・駐大阪総領事がXで高市氏を公然と批判したことには、日本国内で厳しい対応を求める声が広がっており、中国側のいら立ちを刺激している側面も否めない。

日中関係は再び“冷却局面”へ

10月末にはAPEC会談で習氏と高市氏が初会談し「戦略的互恵関係」の推進を確認。

11月にはビザ免除期間延長、日本産ホタテの輸出再開など関係改善の兆しが見えていた。

しかし今回の騒動は、その流れを再び逆回転させつつある。

習政権はさらなる対抗カードを切る可能性が高く、長期的には日中関係の冷え込みが避けられないとの見方が強まっている。

国際情勢の“新たな波紋”

中国国内世論の高まり、台湾の明確な反発、米国の微妙な沈黙──。

高市発言を入り口に、東アジアの地政学は再び緊張の渦へ引き込まれつつある。

日本の対中外交は、今後いかに火種を増やさず、国益と地域安定を両立させていくか。

今回の一件はその難しさを突きつけた形となっている。