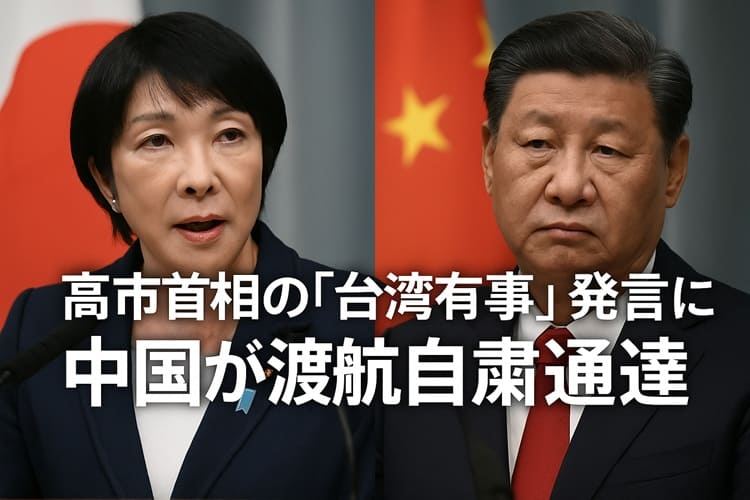

高市早苗首相(64)が国会で台湾有事の可能性に言及したことに、中国政府は強硬に反発し、日本への渡航自粛を自国民に通達した。中国国内では批判世論が高まり、日本との外交関係は新たな緊張局面に入った。一方で、日本の観光地では、過密化やマナー問題が続いていた現状から、今回の措置を「観光再設計の好機」と捉える声も浮上している。

高市首相の発言が示す“台湾海峡の重み”

高市首相が示した「台湾有事は存立危機事態に至る可能性がある」という認識は、単なる仮定の話に見えて、現実の安全保障環境を鋭く射抜いたものだった。台湾海峡は世界的な物流・エネルギーの要衝であり、万一の武力衝突は日本の経済・社会に直接的影響をもたらす。

日本の防衛政策は「専守防衛」を掲げているが、台湾海峡情勢はこれまで以上に「日本の生命線」に近づいている。

首相の発言は、こうした地政学的状況を前提にした危機意識の表明であり、国内に向けて“想定外を想定せよ”というメッセージを込めたものだ。だが、中国側はこれを「日本が台湾海峡問題に軍事的に関与しようとしている」と解釈し、外交摩擦へと発展した。

中国政府が展開した強硬批判の背景

中国外務省はただちに高市首相の発言を「重大な挑発」と断じ、台湾は中国の核心的利益であり、日本が口を差し挟む余地はないと主張した。ここには単なる反発以上の計算がある。

中国政府は国内向けに、台湾統一の方針が揺らぎないものであることを繰り返し強調している。日本が台湾有事に言及することは、中国国内世論の“民族感情”を刺激しやすく、政府としては強硬姿勢を示さざるを得なかった。

さらに、一部の外交官が日本を侮辱する内容をSNSに投稿したことは、外交上の非常識と批判されたが、政府内から明確な処分は公表されていない。これも「対日強硬」イメージを維持するためだとの見方が強い。

こうした激しい反応は、台湾問題を国内統治の柱としている中国の“政治構造”自体に由来している。

中国国内世論が膨らませた“反日ナショナリズム”

中国のSNS上では「日本は台湾を利用して中国を弱体化させようとしている」「歴史を忘れた日本が再び軍事的野心を見せている」といった書き込みが相次いだ。

中国国内では政府系メディアの論調が世論を方向づける傾向があり、今回も“対日強硬論”が前面に押し出された。

特に若年層ほどナショナリズム的な投稿を行う傾向が強まり、日用品ボイコットを呼びかける声まで登場した。

一方で、「文化と政治は別」「日本旅行は魅力的だ」とする穏健派の声もあるが、政府の統制が強まる中では表に出にくい状況が続く。

世論が政府の意図に沿って形成されている構図が浮かび上がる。

渡航自粛通達の政治的意味と日本への圧力

中国政府が自国民に対し日本への渡航自粛を通達したことは、単なる“安全上の配慮”ではない。

外交上の不満を示す際、中国は「観光」「留学」「民間交流」を制限することで相手国を牽制する手法をしばしば取ってきた。

今回も日本に対して「台湾問題への発言を控えよ」という圧力を間接的にかける狙いが透けて見える。

さらに、日本に滞在する中国人に対し「治安情勢に注意し、自己防衛を強化せよ」と命じた点も、政治的緊張を国民の安全問題にすり替え、対日不信を煽る効果を持つ。

日本政府は冷静な対応を続けるとしているが、日中関係は新たな過敏期に入ったと言える。

観光地が受けてきた“中国インバウンドの負荷”

ここ数年の日本の観光地は、中国人観光客の急増でさまざまな問題に直面していた。

京都や鎌倉では早朝から観光客が溢れ、地元住民の日常生活が圧迫された。富士山周辺ではドローン撮影やゴミ放置の問題が顕在化し、地方都市でも団体客による騒音・混雑が課題となった。

加えて、中国経済の減速により近年は「節約型旅行」が増加し、客単価の下落も深刻になっていた。

団体旅行ツアーは宿泊業者の価格競争を招き、地域経済の“量は多いが利益は薄い”状況が続いていた。

観光関係者は「人が多いだけでは意味がない」と口を揃え、受け入れの限界を感じ始めていた。

そうした中での渡航自粛は、観光地の課題解決に向けた“時間を確保する効果”を生んでいる。

日本各地の観光地の“本音”

京都の旅館関係者は「本当に戻ってほしいのは、街をきちんと歩き、文化に価値を見出す層」と語る。

鎌倉の住民からは「混雑が緩めば、観光客と住民の共存モデルを作り直せる」という声が上がる。

北海道の事業者は「団体よりも体験型観光に力を入れたい」と意欲を見せ、沖縄でも「過密状態が緩和されれば、環境負荷の軽減につながる」と歓迎の意見が出ている。

今回の渡航自粛は、観光事業者が“質の転換”を本格的に推し進める契機となっている。

インバウンド政策の転換と“脱中国”の現実性

観光庁内ではすでに「中国依存の緩和」は議論されていたが、今回の件でその必要性はより明確になった。

訪日客数の単純な増加を目標とする政策は限界に近づき、欧米・東南アジア・オセアニアなど多様な市場から高付加価値の旅行者を呼び込む方向が示されるようになった。

観光産業の専門家も「観光は量から質へ」という潮流は世界の主流であり、日本もその転換を迫られていると指摘する。

今回の中国側の措置は、日本が長年取り組めなかった構造改革を促す一種の外圧となり得る。

逆説的だが、外交緊張が日本観光の成熟化を後押ししている。

今後の焦点

高市首相の発言をめぐる日中対立は、外交・世論・観光産業が密接に連動する複合的な問題となった。

安全保障上の不確実性は続く一方で、観光地では“混雑緩和と質の向上”に向けた新たなチャンスが芽生えている。

日本は中国の反発に過度に揺さぶられることなく、観光政策の再設計を進めるべき局面に来ている。

今回の事態は、観光の持続可能性と国家の戦略性を同時に問う試金石となっている。