政治の言葉が、今年の日本を象徴するフレーズになった。

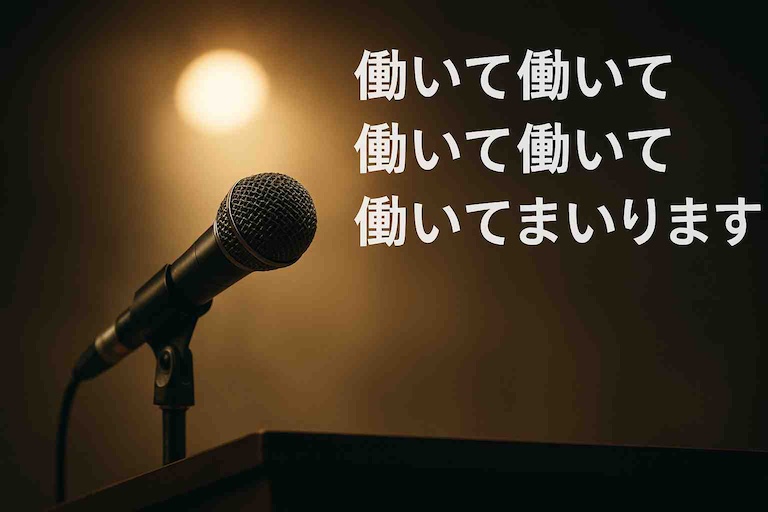

「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」。

高市早苗首相が就任会見で語ったこの言葉が、2025年の「新語・流行語大賞」候補に選ばれた。

“努力”や“継続”を掲げるその響きは、混迷の時代に生きる人々の心を映し出す。

政治、エンタメ、そしてSNSの境界が曖昧になった今、言葉そのものが社会の鏡となっている。

流行語大賞ノミネート発表 政治から日常まで30の言葉

11月5日、自由国民社が「現代用語の基礎知識2026」を刊行し、「第42回 2025年 新語・流行語大賞」(T&D保険グループ主催)のノミネート30語を発表した。

政治、エンタメ、生活の各分野から幅広く選ばれた言葉が並び、その中でもひときわ注目を集めたのが高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」だ。

会場では報道陣のフラッシュが一斉に光り、発表直後からSNS上ではこの言葉を巡る投稿が相次いだ。

X(旧Twitter)では「覚悟の言葉」「AIみたいな反復」と賛否両論の声が飛び交い、瞬く間にトレンド入り。

政治発言が“ネットミーム”化するのは、もはや日常風景のひとつになりつつある。

「働いて働いて…」が刺さる理由 “努力”と“自動化”のはざまで

「働いて働いて働いて…」という単純な繰り返し。だが、その響きには、2025年の日本が抱える複雑な心理が凝縮されている。

物価高、AI化、労働力不足。働くことを取り巻く社会はかつてない変化の渦中にある。

就任会見での高市首相は、真っ直ぐにマイクを見つめ、淡々とこの言葉を口にした。

背景にあるのは、“働き方改革”や“効率化”が進む一方で、「それでも人は働き続けなければならない」という現実だ。

このフレーズが国民の記憶に刻まれたのは、その矛盾を正面から突きつけたからだろう。

まるで「がんばり」を自動再生するかのような言葉に、「AI社会の自己暗示みたい」「でも共感してしまう」といった声も多い。

言葉のリズムが、現代の疲労感や諦観を象徴しているのかもしれない。

ノミネート語が映す“時代の断面” スポーツ不在の年に

政治以外にも、今年のノミネートには多様な社会現象が反映された。

映画『国宝(観た)』の大ヒット、朝ドラ「あんぱん」の名台詞「ほいたらね」、若者の間で流行した「ぬい活」や「平成女児」、そして熊被害を受けた「緊急銃猟」。

いずれも、現代社会の“共感”や“不安”が生んだ言葉だ。

とくに注目されたのは、スポーツ関連のノミネートがゼロという珍しい年であること。

メジャーリーグのドジャースが連覇を果たし、世界陸上も開催されたにもかかわらず、象徴的なフレーズは生まれなかった。

「政治のエンタメ化」とも言われる今年、“言葉の力”の主役がアスリートから政治家へと移ったことを示している。

言葉がSNSで生き続ける時代 政治の“ミーム化”が進む

2025年の特徴は、政治発言がSNSの波に乗って拡散されるスピードの速さだ。

首相の一言が切り抜き動画になり、何百万回も再生される。

一方で、記者会見や公式声明の重みは以前ほど感じられなくなった。

言葉が一人歩きし、パロディ化される時代。

そんな中で「働いて働いて…」が流行語候補に選ばれたのは、政治の言葉が再び大衆の関心を取り戻した証拠ともいえる。

人々は、論理よりも響きに反応する。

その現象を見事に体現したのが、この五連の言葉だった。

12月の発表へ “努力の言葉”が記録する2025年

「新語・流行語大賞」は12月1日にトップテンと年間大賞が発表される予定だ。

候補の中には、経済・環境・文化など、時代の分岐点を映す言葉が並ぶ。

その中で「働いて働いて…」が選ばれるかどうかは、

日本社会が“努力”をどう受け止めるかの試金石になるだろう。

静まり返った授賞式の会場で、もしこの言葉が読み上げられる瞬間が訪れたら。

そのとき、人々はきっと、笑いながらも心の奥でうなずくはずだ。

「やっぱり、私たちも働いている」と。