2025年10月7日、自民党本部での取材中に、報道陣の一部が「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」と口にした音声が生配信中に拾われ、SNS上で爆発的に拡散した。

報道機関のカメラが政治家を映すその背後で、報道者自らが“世論を操作する側”に回っている——。

この出来事は、長年の「報道の信頼神話」を根底から揺さぶっている。

マイクが拾った“報道の本音”

取材対応前の待機時間。

高市早苗総裁の登場を待つ記者団の一角から、軽口とも挑発ともつかぬ声が飛んだ。

「支持率下げてやる」「イヤホン付けて麻生さんから指示聞いたりして」「靖国は譲れません」——。

政治的揶揄を交えたその会話は、ネット生配信中のマイクが克明に拾っていた。

映像は瞬く間にSNSで拡散され、数時間で数百万回再生。

「報道の劣化」「マスコミの暴走」といった言葉がトレンドを席巻した。

同時に、既存メディアの編集対応にも批判が集中した。

当該映像を配信した一部局は後に問題の部分を削除したが、

「“ノーカット”を名乗っておきながら、都合の悪い箇所を切るのか」と反発を招いた。

SNSで広がる「オールドメディア不信」

SNSではこの日、#報道の劣化 #マスコミ不信 #高市総裁 の3つのハッシュタグが並び立った。

特にX(旧Twitter)では、オールドメディアに対する非難の声が止まらなかった。

「もはや報道じゃない。これは“印象操作業”だ。」

「テレビや新聞は政治家の敵を作り、視聴率を稼ぐ。報道の名を借りたプロパガンダだ。」

「ネットの方がよほど透明。マイクが拾わなければ、こんな発言は闇に葬られていた。」

こうしたコメントは、長年積み重なってきたメディア不信を一気に噴出させた格好だ。

政治と報道の関係に敏感な若年層ほど、“報道機関が権力化している”という視点を共有している。

ある投稿は皮肉を込めてこう綴った。

「報道は権力を監視するはずなのに、いまや権力そのものになっている。」

この言葉には、ネット世論の核心がある。

かつて“第四の権力”と呼ばれた報道機関が、いまや“最も検証されるべき権力”として俎上に載せられているのだ。

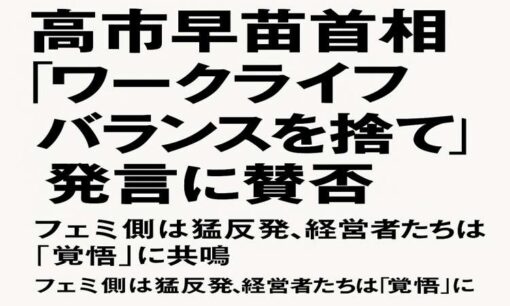

高市早苗の苦境——孤立するリーダー

高市氏は、保守的な信条を明確に掲げる政治家として知られる。

特に靖国神社参拝や防衛力強化への姿勢は一部メディアから“右派色”としてしばしば報じられてきた。

その背景もあり、報道現場では高市氏への心理的距離が広がっていたと見る向きもある。

「靖国は譲れません」との発言を茶化すような記者の声は、その象徴だった。

報道者としての中立性を欠き、個人の政治信条をからかう発言が飛び交う光景は、政治家に対する敬意以前に、報道倫理そのものを欠いている。

しかも今回の件は、就任わずか三日後の出来事である。

支持率の土台もまだ固まらないうちから、「支持率を下げてやる」という言葉が放たれた。

これは単なる“失言”ではなく、報道という名の公共空間が政治的私情を持ち込みつつあることを意味している。

「マスコミ vs. ネット世論」構図の顕在化

この事件は、従来型メディアとSNS世論の対立を一層鮮明にした。

オールドメディアは「報道の自由」を盾に批判を避けようとするが、

ネット民は「報道の自由に“責任”は伴うのか」と問いかけている。

実際、SNS上ではテレビ局のスポンサー企業に対する不買呼びかけまで発展した。

「偏向報道を支えるのは広告主だ」「スポンサーが沈黙しているのが一番の問題」との声が上がり、

企業広報アカウントのコメント欄が炎上する場面も見られた。

一方で、報道関係者からは「現場の一部の発言で全体を断じるのは危険だ」とする意見も出ている。

しかしその声は、広がるメディア不信の中で埋もれつつある。

ネット上では「個人の問題ではなく構造の問題だ」との認識が強い。

記者クラブ制度、取材慣行、政治部と権力の“距離の近さ”など、

旧来の報道システムそのものに批判の矛先が向けられているのだ。

変わる世論、問われる報道の矜持

今回の騒動は、もはや一政治家へのバッシングではなく、報道倫理そのものの崩壊を象徴している。

かつてテレビや新聞が情報の主導権を握っていた時代は過ぎた。

SNSによって、報道側の失言も“可視化”され、編集されることなく共有される時代に入っている。

報道機関が本来の使命を取り戻すには、

「誰を批判するか」ではなく「どう伝えるか」を自問する必要がある。

そして政治家もまた、敵意の中でも冷静に発信を続け、

誤解を恐れず説明責任を果たさねばならない。

高市早苗が背負う苦難の道は、報道と政治の境界線を再定義する闘いでもある。

その孤独な姿勢が、いまの日本の言論空間を映す鏡となっている。