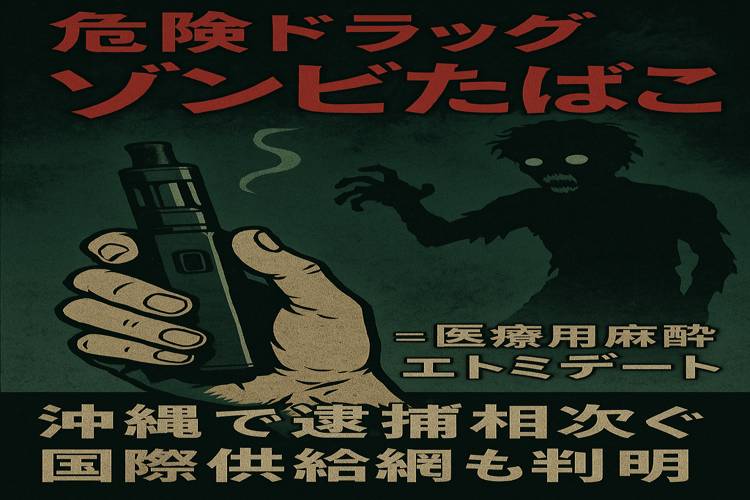

中国で公開された警告映像のような“ゾンビ”症状が、日本国内でも現実のものとなっている。医療用麻酔薬「エトミデート」を含む電子タバコ、通称「ゾンビたばこ」が若者の間で急速に広がり、沖縄を中心に逮捕事例が相次いでいる。

医療用麻酔薬が危険ドラッグ化

エトミデートは1964年にベルギーで開発された静脈麻酔薬で、海外では歯科や産婦人科で短時間処置に使用される。作用は数十秒で現れ、5〜10分持続するが、日本では未承認薬だ。副作用には呼吸抑制、心拍異常、副腎機能抑制による免疫力低下などがあり、米国では死刑執行に用いられた例もある。長期使用では死亡率が25%から44%に上昇するとの研究もあり、極めて危険だ。

こうした薬物を含むリキッドが香港や台湾で流通した後、日本にも流入。見た目は一般的な電子タバコと変わらず、SNSで「笑気麻酔」など無害を装う名称で販売され、若者が危険性を認識しないまま使用するケースが目立つ。

過去の類似薬物事件との比較

日本では過去にも、外見や販売形態を偽装した危険薬物が社会問題化してきた。2010年代の「脱法ハーブ」は“お香”や“アロマ”と称して販売され、使用者が錯乱状態で交通事故を起こすなどの事件が相次いだ。

また近年では、MDMAやケタミンを混入した電子タバコが摘発されるケースも報告されている。「ゾンビたばこ」の厄介さは、これら過去事例と比べても、作用の即効性と外見のカモフラージュ性がより高く、購入時点で違法性を見抜きにくい点にある。

沖縄で広がる被害と逮捕例

国内では2025年2月頃から沖縄で使用者の存在が確認され、7月以降は所持容疑などでの摘発が続いた。

- 7月9日:浦添市で20代男性2人を逮捕(手足のけいれん)

- 7月10日:那覇市で16歳少年を逮捕(叫び声を上げる異常行動)

- 8月4日:三重県四日市市で30歳男性を逮捕(「合法薬物と思っていた」と供述)

沖縄特有の広がり方

初期の逮捕事例が沖縄に集中した背景には、地理的要因と国際交流の特性がある。沖縄はアジア諸国との距離が近く、物流や人の往来が盛んな地域であるうえ、観光客や米軍関係者による多国籍なコミュニティが存在する。

こうした環境は、海外で流通していた違法薬物が国内に持ち込まれる際の“玄関口”となりやすい。また、観光地としての開放的な雰囲気やイベント空間も、若者が危険物を試す心理的ハードルを下げてしまう可能性が指摘されている。

国際供給網と捜査の行方

エトミデートを含むリキッドは、2024年12月にタイ・バンコクの製造拠点が摘発され、複数の中国人容疑者が関与していたとされる。国際的な違法薬物市場では、東南アジアで製造された製品が香港や台湾を経由し、SNSや暗号化メッセージアプリを通じて日本へ流入する経路が確認されている。

国連薬物犯罪事務所(UNODC)も、エトミデートを含む新興向精神薬(NPS)の流通拡大に警鐘を鳴らしており、各国の捜査当局が連携して摘発を進めている。

法規制と今後の課題

厚生労働省は2025年5月16日、エトミデートを「指定薬物」に追加。製造、輸入、販売、所持、使用を禁止し、違反者には最大5年以下の懲役または500万円以下の罰金を科す。ただし海外では分子構造を改変した類似薬物が既に出回っており、「新バージョン」の出現に備えた監視が必要だ。

武蔵野大学薬学部の阿部和穂教授は「極微量でも使い方によっては命に関わる」と指摘し、家庭や学校での啓発と、怪しい製品の警察への通報を呼びかけている。

見た目の印象や販売名に惑わされず、危険性と法規制を正しく知ることが、被害を防ぐ第一歩となる。