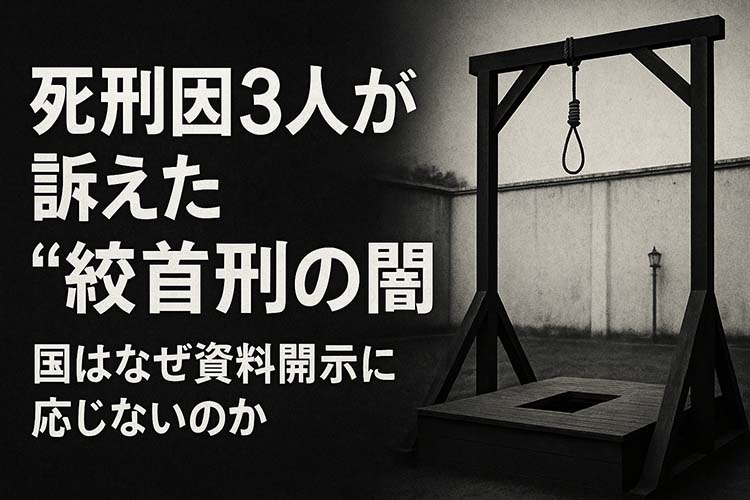

死刑囚3人が国に資料開示を要求、「刑の透明性」が問うもの

絞首刑は憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当しないのか。大阪拘置所に収監中の死刑囚3人が、刑の執行に使われる縄や設備などの詳細資料を国に開示するよう大阪地裁に申し立てた。

2022年11月に起こした訴訟の一環であり、刑の物理的実態に光を当てることが制度の妥当性を問う第一歩になると訴えている。

この申し立てについては、朝日新聞の報道によると、東京・大阪両拘置所における刑場や執行用具の図面、縄の材質や長さ、目隠し・手錠に関する文書などの開示を求めたもの。SNS上でも大きな反響を呼んでおり、「絞首刑の実態を可視化すべきだ」とする声と、「凶悪犯に人権は必要か」とする意見が鋭く対立している。

絞首刑という「制度」の特異性 国際比較で見える日本の立ち位置

絞首刑は、1873年に太政官布告によって導入されて以来、150年以上にわたり日本で維持されてきた。だが、世界の趨勢は大きく異なる。欧州諸国のほとんどは死刑そのものを廃止し、米国や中国など死刑を存置する国でも、薬物注射による執行が主流になりつつある。

国連加盟国のうち、事実上の死刑執行停止国を含めれば約7割が死刑制度を採用しておらず、絞首刑のような身体的拘束と落下を伴う処刑方法は、制度としても「稀少化」している。人権団体アムネスティ・インターナショナルは「日本の絞首刑は、国際的な人権基準に反する」として批判してきた。

刑場の“実像”に迫る 元刑務官の証言が語る執行の重圧

原告側が求めている資料は、東京・大阪の拘置所内の刑場図面、縄の太さ・材質、目隠しや手錠の仕様などを含むが、これらの情報はほとんど非公開とされてきた。

刑務官として長年にわたり死刑執行に関わった坂本敏夫氏(著書『死刑のある国ニッポン』)は、こう語っている。

「死刑囚は前夜に知らせを受けることはなく、執行当日、朝一番で呼び出される。執行室では3人の刑務官が同時にボタンを押し、誰が実際に処刑に関わったか分からないようにする仕組みがあるが、それでも心理的負担は極めて重い」

また、縄の長さと体重とのバランスで「即死」か「窒息死」かが変わることもあり、執行の成否が結果的に「運」に左右されるケースもあるとされる。制度が制度として成り立つ以前に、その「精度」が個人の命運を握る非対称性が存在する。

世論の壁 死刑制度に“高い支持率”、政治は動かず

内閣府が実施した2023年の世論調査では、「死刑はやむを得ない」と回答した人は79.1%。死刑制度への国民の支持は一貫して高く、「極刑」の存在を犯罪抑止や被害者遺族の応報感情と結びつける見方が根強い。

これに対し、政治の側は制度維持を前提としたスタンスが大勢を占める。死刑制度の廃止や代替措置を議論する法案は、過去に一部議員連盟で検討されたものの、国会での本格審議に至ることはなかった。制度の根幹に踏み込む政治的意思は、世論の壁を前にして長らく凍結されたままだ。

テクノロジーの進化と死刑制度の“時代遅れ感”

一方、司法の世界にもAIやVR技術の導入が進みつつある今、「死刑」という制度そのものがもつ旧態依然性も浮かび上がる。たとえば、AIによる再現捜査や誤判防止システムの議論が進む中、制度としての死刑が「不可逆かつ人間的に行う処罰」である点は、技術進化と逆行する価値観とも言える。

冤罪の可能性はゼロにできず、「国家が物理的に命を奪う」刑罰を残すことへの懸念は、先進国である日本が今後直面すべき倫理的課題でもある。制度の正当性を保つには、透明性と時代性の両立が求められている。

開示されぬ実態が突きつける「問い」 制度の本質が試される時

今回の申し立ては、死刑制度の是非そのものを問う意図があるわけではない。だが、絞首刑が残虐でないという主張の正当性を担保するために、国家が開示すべき資料を提示しないのであれば、その主張は自己矛盾をはらむことになる。

死刑を支持する者も、反対する者も、まず知るべきはその「実像」だ。密室で行われる刑罰に対し、制度の持続可能性を問う土台をどう築くのか。司法と社会の眼差しが、改めて問われている。