夏の陽射しが照りつける富山城址公園の堀で、異変は静かに始まっていた。水面に浮かぶサギの死骸。その数は、数日で100羽を超えた。感染症か、熱中症か?答えは、私たちの暮らしのすぐそばにあった。

「鳴き声がうるさい」「フンで困っている」。人の声に応えようとした行政の行動が、命を奪う結果につながった。

誰かの正しさが誰かの死を招いたとき、私たちはどう向き合えばいいのだろうか。

水面に浮かぶ白い影。始まりは2羽の死骸だった

6月28日、富山城址公園の堀で、巡回中の作業員が異変に気づいた。

水面に白い羽を広げたサギの死骸が、2羽、浮いていた。

翌日には10羽。さらにその翌日には、一日に40羽。

最終的に、約1か月で107羽の死骸が確認された。

周辺住民の間でも不安が広がっていた。「臭いがおかしい」「鳴き声が聞こえなくなった」。

かつて賑やかだった木立は、いつしか静まり返っていた。

感染症でも猛暑でもない「伐採」という事実

富山市は、急遽調査に乗り出した。

鳥インフルエンザやウイルス感染、さらには猛暑による熱中症も疑われたが、いずれも否定された。

その中で唯一、通常とは異なる変化が見つかった。

それが「伐採」だった。

6月下旬、サギの生息地だったマツの木6本が、静かに切り倒されていた。

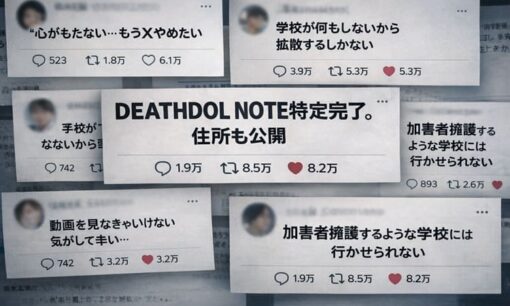

理由は、住民から寄せられた苦情だった。

「夜も眠れない鳴き声」「車や洗濯物へのフン害」。

市は、環境美化と苦情対応の一環として伐採に踏み切ったのだった。

命を繋ぐはずの場所が、命を奪う場所に

伐採されたのは、まさにサギの繁殖期のピークだった。

調査で確認された多くの死骸は、成鳥に見えて実は飛べない幼鳥。

エサ場と住処を同時に失った彼らは、自力で生き延びる術を持たなかった。

好条件だった場所が、突然、命を脅かす場所に変わった。

サギにとってそれは、天変地異と変わらぬ衝撃だったに違いない。

人の快適さと命のはざまで。「共存」とは何か

富山市は、記者会見で非を認めた。

「野生生物への配慮を欠いた対応であった。深く反省している」

今後は、繁殖期の作業制限、専門家との連携、公園内の生息区域設定などを進める方針だ。

だが、問題の本質は単純ではない。

サギによるフン害や騒音は、確かに人の暮らしを圧迫していた。

「人間の都合」だけで切ることも、「野生の自由」だけを守ることも、現実的ではない。

必要なのは排除ではなく、調整ではないだろうか。

その時期、その場所で、どう折り合いをつけるか。

自然と人間のあいだにある、目に見えない境界線を見極める力が、問われている。

他都市の教訓。自然と共に暮らすということ

富山と同じように、野鳥との共存に悩んできた自治体は全国にある。

神奈川県相模原市では、カワウによる被害が深刻だった。そこで、市と県は、繁殖期の前にねぐらの木を段階的に伐採し、光や音、釣り糸(テグス)を使って飛来を抑制するなど、複数の対策を組み合わせてきた。こうした手法は、繁殖状況の調査をふまえて慎重に進められている。

東京都練馬区では、公園や緑地の整備にあたり、生きものの生息空間と人の快適さを両立させる方針が掲げられている。明確な野鳥対策ではないが、市民参加の自然共生型マネジメントが進められている。

どちらも共通しているのは、「一方の犠牲による解決」を避けている点だ。

その事実に学ぶべきことは多い。