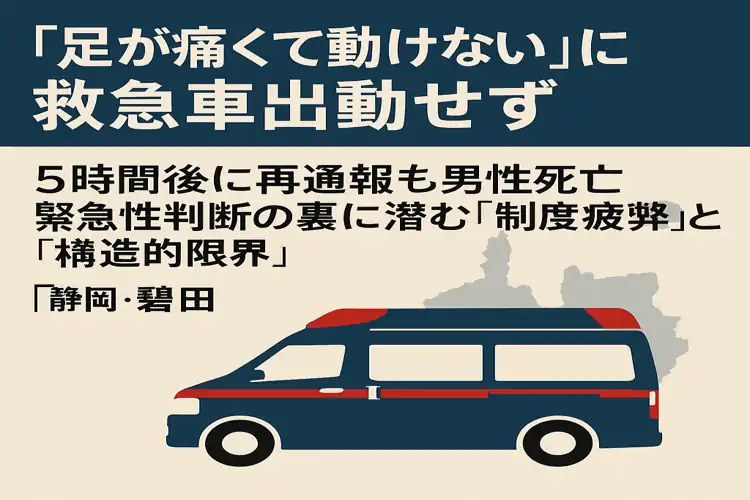

現場の「萎縮」と家族の「戸惑い」 求められるのは中間のケアとテクノロジー支援

静岡県磐田市の中東遠消防指令センターが昨年10月、掛川市に住む50代男性の家族から「2日間ほど動けない」との119番通報を受けながら、救急車を出動させなかった。その約5時間半後、再び通報を受けて救急搬送されたが、すでに男性は心肺停止状態にあり、搬送先の病院で死亡が確認された。29日、関係者への取材で明らかになった。

センターの指令員は「緊急ではないという先入観にとらわれた」とてん末書に記し、詳細な容体の聴取を怠ったことを認めている。一方で、こうした判断の背後には、個人の過失だけでなく、社会全体が直面する「制度疲弊」と「見えにくい限界」も横たわっている。

救急車依存社会が生む“判断の萎縮”

総務省消防庁によると、救急搬送件数は年々増加しており、2023年には過去最多を記録。だがそのうち約6割が「軽症」だったとの統計もある。救急車は“無料のタクシー”ではないと警鐘が鳴らされる一方、利用のハードルを上げすぎると今回のような“命の見逃し”につながる。まさに現場は“板挟み”の状態にある。

「日々の業務で“また軽症か”という疲弊が判断力を曇らせる場面はある」と語るのは、都内で勤務するベテラン救急隊員。彼は「特に高齢者や慢性疾患の患者に対しては、通報文言だけで緊急性を判断するのは極めて難しい」とも語る。今回のような「足が痛い」「動けない」という通報は、日常的によくある訴えであり、それが重大疾患の兆候かどうかを見極めるには冷静かつ高度な判断が求められる。

グレーゾーンの空白が命をこぼす

加えて今回、指令センター側は救急搬送を断った際、介護タクシーの利用を提案した。しかし現実には、夜間に即時対応可能な介護タクシーは限られており、また家族が「タクシーを呼ぶほどでもない」と判断する背景には、情報不足と制度理解のギャップがある。

多くの自治体では「緊急でもないが、自力でも行けない」中等症患者への輸送手段が制度的に整っていない。東京都など一部では「準救急搬送」(通称・民間救急)を導入しているが、全国的には未整備で、医療と福祉、家族判断の“狭間”に落ち込むケースが後を絶たない。

特に地方では、家族も高齢で運転ができない、夜間に病院が遠いといった事情が複合的に存在する。今回も「介護タクシーを呼べば済んだ」と言うのは簡単だが、制度上それが機能しない現実を踏まえる必要がある。

テクノロジー不在が招く人為ミス

さらに注目すべきは、今回の判断ミスが「属人的な裁量」に委ねられていた点である。海外ではAIを用いた問診補助や緊急度スクリーニングが実装され始めており、イギリスのNHSやイスラエルの救急指令所では「会話内容から救急度を判断するAI」が現場で活用されている。

一方、日本ではこうした技術導入が大きく遅れており、通報内容の確認や判断は依然として人力と経験に頼る構造が続いている。仮に今回、AIによる「急性腹症の可能性」などのアラートが出ていれば、対応は変わっていたかもしれない。

民間スタートアップによるトリアージ支援ツールや、チャットボットを活用した事前問診サービスの導入が一部医療機関では始まっているが、救急行政にはまだ波及していないのが現状だ。

社会全体で支える判断の再設計を

今回の一件は、個人の過失というより、制度・社会・技術の“遅れ”と“狭間”が複合的に絡み合った結果といえる。適正利用を啓発するだけではなく、「軽症と重症の間」にある患者に対する支援の仕組みを、地域・家庭・テクノロジーを巻き込んで再設計する必要がある。

中東遠消防指令センターを擁する自治体は今後、調査結果の公表とあわせて、こうした制度面の見直しも含めた抜本的な改善策の提示が求められるだろう。