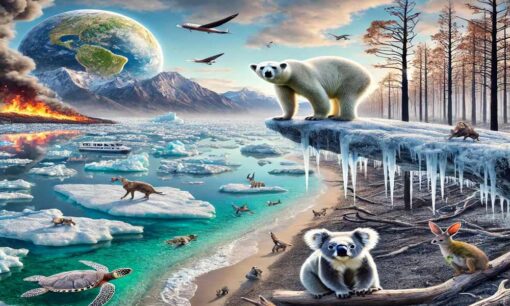

地球温暖化が進むと雪が減ると考えがちだが、近年はむしろ「ドカ雪」が増えている。高速道路の通行止めや交通マヒを引き起こす大雪は、なぜ発生するのか。温暖化と降雪の関係を専門家の解説やデータをもとに詳しく解説する。

温暖化で雪が増える?降雪量の変化

一般的に地球温暖化が進むと雪が減ると思われがちだ。しかし、気象庁の研究によると、日本全体の降雪量は減少傾向にあるものの、一度に大量に降る「ドカ雪」は増加すると予測されている。

北海道大学の佐藤友徳准教授の研究によると、温暖化による海水温や気温の上昇で大気中の水蒸気量が増加し、それが降雪量の増加につながる可能性があることが判明している。また、北海道や北陸などの地域では、局地的な大雪のリスクが高まっているとされる。

ドカ雪が発生するメカニズム

近年、これまでにないレベルの寒波が訪れ、全国各地で観測史上最低の気温を更新するケースが増えている。路面凍結による交通事故や家屋倒壊、高速道路の立ち往生など、ドカ雪による被害が頻発している。「温暖化しているのでは?」と疑問に思う人も多いが、温暖化と豪雪の関係は密接に結びついている。

海水温の上昇による雪雲の発達

日本海の海水温が高いほど、大気中の水蒸気量が増加し、これが雪雲の発達を助長する。豪雨が増えるのと同じ原理で、大雪のリスクも高まる。2020年12月に発生した関越自動車道の大規模な立ち往生は、日本海の海面水温が平年より1~2度高かったことが原因とされている。

ラニーニャ現象とエルニーニョ現象の影響

気象専門家によると、ラニーニャ現象とエルニーニョ現象も日本の降雪に影響を与えている。ラニーニャ現象が発生すると寒気が強まり、大雪が降る傾向がある。一方、エルニーニョ現象の際には気温が上がり、降雪量が減る。温暖化はこれらの現象を極端化し、その頻度も増やすと考えられている。

偏西風の蛇行と寒気の南下

気象予報士によると、温暖化の影響を最も受けるのは北極であり、北極の気温が上昇すると熱帯との温度差が縮小する。その結果、偏西風が弱まり、蛇行しやすくなる。特に冬季に蛇行が発生すると、強い寒気が日本へ南下しやすくなり、局地的な豪雪を引き起こす。

大雪がもたらす影響

交通障害

近年、大雪による高速道路の通行止めが頻発している。例えば、2023年1月には新名神高速道路(三重県〜滋賀県)で34.5キロにわたる立ち往生が発生し、解消に丸一日かかった。また、2018年には福井市で1日の降雪量が54センチを記録し、国道8号で約1500台の車が立ち往生した。

観光・経済への影響

スキー場の雪不足が深刻化している一方で、ドカ雪が降ると観光業にも影響が出る。2024年には山形県のスキー場が雪不足で1日も営業できなかった例もある。また、短時間の豪雪が除雪作業を困難にし、地域経済にも打撃を与えている。

農業・インフラの被害

短期間での豪雪は農業にも影響を及ぼす。2020年から2021年にかけて発生した大雪では、東北や北陸を中心に農業用ハウスの倒壊や果樹の枝折れが多数報告された。農作物の被害額は約230億円に上るとされる。

今後の大雪対策と備え

大雪対策の重要性

気象庁の発表によると、今後も「10年に1度の大雪」の発生頻度が増えると予測されている。

特に北陸地方ではそのリスクが約5倍に増加している。

大雪に備え、以下の対策が必要となる。

・車の冬装備の確認:スタッドレスタイヤの装着やチェーンの準備。

・非常食や防寒具の備蓄:長時間の立ち往生に備え、食料や防寒具を車内に常備。

・自治体の除雪対策の強化:早めの除雪体制の確立。

まとめ:温暖化対策の必要性

地球温暖化が進むことで、全体の降雪量は減少する一方で、一度に大量の雪が降る「ドカ雪」が増加する傾向にある。これは、海水温の上昇や偏西風の蛇行によって寒気が日本に流れ込みやすくなるためである。その結果、大雪による交通障害や経済への影響が深刻化している。

2021年の気象庁と文部科学省が公表した「日本の気候変動2020」によると、平均気温の上昇を2度以内に抑えた場合でも降雪量は約30%減少するとされる。しかし、適切な対策が取られなければ、2100年には日本の積雪量が約7割減少する可能性がある。

大雪被害を最小限に抑えるためにも、持続可能な環境対策やエネルギー政策の見直しが求められ、日常の備えとともに、日々の温暖化対策の推進が不可欠である。

【関連記事】