「普段通りの、いつもしているパチさんとの会話みたいな感じでいいんですか?」

「もちろん! それこそが今日おれが阿部さんとのソーシャルグッド雑談でしたいことだから。とはいえ、今日は”これを聞いてみたいな”って思っていることがいくつかあるんだ。」

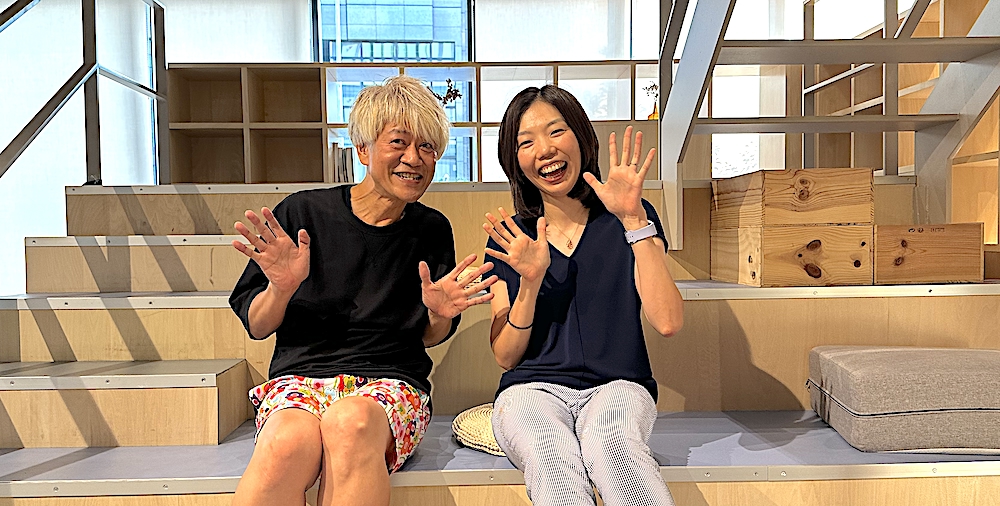

——八木橋パチの #ソーシャルグッド雑談、第13回は株式会社Connecting Point代表の阿部潤子さんと雑談してきました。

右: 阿部 潤子(あべ じゅんこ)

株式会社Connecting Point 代表取締役。Motivational Advocator/社会福祉士/精神保健福祉士。日本女子大学人間社会学部社会福祉学科卒。王立メルボルン工科大学大学院修士号(Master of Social Science)取得。帰国後、就労系障害福祉サービス提供企業の設立から携わり、3施設のマネジメントと約60名の障害者を雇用する経営者に。2015年株式会社Connecting Point創立。

左: 八木橋 パチ(やぎはし ぱち)

バンド活動、海外生活、フリーターを経て36歳で初めて就職。2008年日本IBMに入社し、社内コミュニティー・マネージャーおよびコラボレーション・ツールの展開・推進を担当。社内外で「#混ぜなきゃ危険」を合い言葉に、持続可能な未来の実現に取り組む組織や人たちとさまざまなコラボ活動を実践してきた。近年は「誇りある就労」をテーマに取材・発信している。

● 一人ぼっちでも、みんなといても、安心できる場所をつくるのが私の仕事 阿部さんブチキレる「なんでみんな分かってくれないのよ!」 「宙ぶらりんだった自分」を救ってくれた知的障がい者の方たち 誰のための活動? | 障害がキャリアを積む上で“障害”にならない社会を ケアとは関心を寄せること。想像力を持つこと

● 一人ぼっちでも、みんなといても、安心できる場所をつくるのが私の仕事

パチ

最初にこれを聞いてみたいなと思っていて、今回、珍しく事前に質問を伝えさせてもらったんだよね。というわけで、まずお聞きします。

“阿部さんの仕事を小学3年生に説明するとしたら、なんて言う?”

阿部

その質問、難しいなあと思いつつも、私の仕事の中核にも深く関係している、とてもいい質問だなって思いました。

“一人ぼっちでも、みんなといても、安心できる場所をつくるのが私の仕事だよ”って言います。

パチ

おお! 想像していたものよりもはるかに抽象度が高い答えだ!

それって、どういうことだろう? そして仕事の中核にも関係しているっていうのは…知的障がいのある人や子どもにも関連してくるってこと?

阿部

というより、知的障害の有る無しに関わらず、私も起業してから、「学校」という学びの場に定期的に関わるようになったので、日ごろ関わっている学生の皆さんに、自分の仕事をどのように伝えるのかを考えてみました。

パチ

なるほどね。でも、「安心できる場所をつくる仕事」って聞いたら、「阿部さんは学校で働いているスクールカウンセラーかな?」って思う人もいそう。違いますよね。

阿部

たしかにさっきの私の説明だとそう思っちゃう子もいるかもしれませんね。でも違います。あくまでも比喩的な意味です。

ただ、私は昔からずっと、みんなが安心して同じ時間を共有できる場所をつくる活動をしてきたのかなって感覚がありますね。

ここで、おれの言葉で阿部さんと、阿部さんの仕事を説明してみます。株式会社Connecting Point

● 阿部さんブチキレる「なんでみんな分かってくれないのよ!」

パチ

おれは結構「今につながる失敗体験」みたいな話が好きなんだけど、阿部さんにもそういうのってある? …阿部さんって、なんだかあんまり失敗とかしなそうな雰囲気だけど。

阿部

えーっ! 全然そんなことないですよ。しょっちゅう失敗していますよ、失敗ばかりです。

でも、今につながるというか、“考えてみればあれが自分の原点的なことだったな”という失敗は、高1のときの女バスです。

パチ

女バス…ああ、女子バスケットボールか。そういえばこないだ、阿部さんの幼なじみでもあるNPO法人ADDS 共同代表の熊 仁美さんが、「阿部さんとは中高と同じバスケットボール部で、キャプテンだった」って話していたよね。その頃のこと?

阿部

はい。私の通っていた学校は中高一貫校だったんですが、高校1年生の夏休みに女バス部のキャプテンになったんです。

パチ

1年生でキャプテンってすごくない? それだけずば抜けて上手かったとか?

阿部

いや、そういうわけじゃないんです。ただ、1学年上の先輩が幽霊部員だったので、3年生が夏に引退するときに、全部員による投票で選ばれたのが私だったんです。

それで、元々の性格もあって「みんなをまとめなくちゃ。それが私の役割なのだから」って、かなり背負い込んでしまって…。周りにも相談できなくて勝手に一人思い悩んじゃって。

そんな感じで悶々としたまま高2になって、ある朝練のときに「なんでみんな分かってくれないのよ!」ってついにブチギレちゃったんです。

そのあと体育館でずっとシクシク泣いていたら、部員たちが入れ替わり立ち替わり謝罪に来てくれました。

パチ

えー、話を聞いていると、なんだかかわいい青春ストーリーみたいだけど、その渦中にいる当人は大変だったんだろうな。

でも、その悶々とブチギレの結果、チームがまとまったってことだよね。たしかに今につながる失敗体験だね。

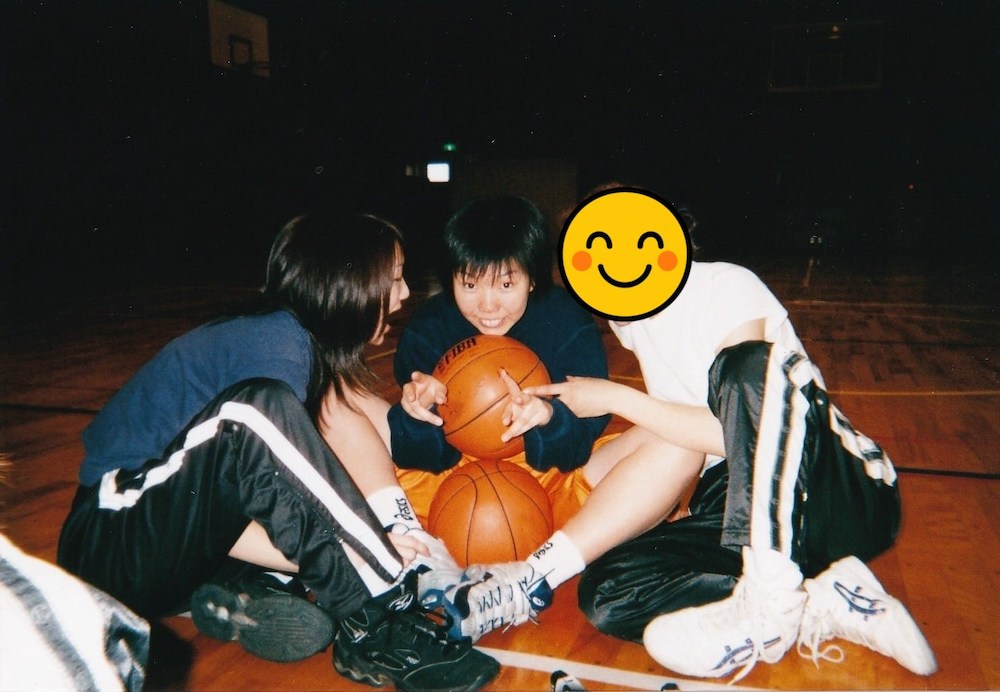

「バスケ馬鹿」とも呼ばれていた女バス真っ盛りな頃の阿部さん(中央)。左は本文にも登場するADDSの熊さん ● 「宙ぶらりんだった自分」を救ってくれた知的障がい者の方たち

パチ

今、阿部さんの会社Connecting Pointは、障がいの中でも比較的「知的障がい者」に重きを置いた活動が多いよね。

阿部さんにとって「知的障がい者」とは、どんな存在なの?

阿部

私にとって、知的障がい者は「モチベーター」です。

高校卒業前の私は、早稲田大学のスポーツ科学部に入学して学ぶことしか考えていなかったんです。でも受験失敗、翌年も合格できませんでした。

結局は日本女子大学の社会福祉学科に入学しましたが、そのときの私は福祉に特に興味を持っていませんでした。これはとても失礼な言い方ですが、「受かったから入学しただけ」だったんです。

パチ

そうだったのか。じゃあ、その頃の阿部さんは、今とはまったく違う興味を持って生活していたんだね。

阿部

そうですね。そんな入学の仕方でしたから、大学での最初の一年は遊んでばかりでしたね。

でも、学校での授業やゼミを通じて知的障がい者の方たちと出会い、知的障がい者の社会的な位置付けや置かれた環境を学ぶうちに、私自身が変わっていきました。

私にとって、知的障がい者の方たちは「宙ぶらりんだった自分」を救ってくれた人たちです。

社会としっかり向き合うきっかけを与えてくれて、「社会を変えていきたい」という今につながる活動の大きな源泉です。

パチ

阿部

今日、私からも1つ質問したいなって思っていたことがあるんですけど、いいですか?

パチさんは、私がミッションとしている「Motivator(モチベーター)100」に、どうしたらもっと企業が参加したい、積極的に活動したいと思うようにできると思いますか?

「Motivator100」とは、初めて出会ったときから阿部さんがいつも「私のミッション」と口にしている取り組み。月間インクルーシブトーク

● 誰のための活動? | 障害がキャリアを積む上で“障害”にならない社会を

パチ

うーんと、企業が「参加したい」と思うことと、「積極的に活動したい」と思うことって、似ているようでかなり違うことなんじゃないかとおれは思うんだよね。

参加したいは「外圧」が鍵に。活動したいは「内圧」が鍵になるんじゃないかなって。

阿部

パチ

表現がふさわしいかは分かんないけれど、外圧っていうのは「社会的な要請」のこと。世間からのプレッシャーって言った方がイメージわきやすいかも。

「企業の重要な役割の一つは、障害がある方たちが活躍できる場を準備すること」という認識が社会に広がれば広がるほど、「貴社のスタンスは? 意思表示はされていますか?」という問い合わせや確認が増えるよね。

企業って、そういうときに一目でわかるようなラベルを欲しがるじゃないですか。とりわけ、経営部門や人事部門、マーケティング部門は。たとえば「くるみん認定 」や「健康経営優良法人認定 」みたいな。

阿部

ふむふむ。分かります。似たような話はいろいろなアドボケイト活動でも聞いたことがあるような気がします。

パチ

うん。同性婚の法制化に賛同表明している企業を可視化している「Business for Marriage Equality 」とか分かりやすいかも。

でも、こういうリストの中には濃淡があって、同性婚法制化のサポート活動を積極的に実施しているところと、こういう場で「支持します」と言っているだけの企業もある。

この違いってなんだろう? と、よくよく見ていくと…。

阿部

パチ

これはおれの推測に過ぎないけれど、その声が、社内からの強い要請で上がってきているのか、それとも上層部が社会的なイメージを考えてやっているだけなのか——。その違いが現れている気がするんだよね。

社内の当事者やアライと呼ばれる応援・賛同者からのボトムアップの声に応えて活動している企業と、そうではない企業と、その差がそこに出ているんじゃないだろうか。

阿部

それ、すごくおもしろい仮説ですね!

「誰のための活動?」って考えたとき、ボトムアップ型の活動はその視線の先にまず社内があって、社員のための活動が社会へと広がっていく。

一方でトップダウン型の呼びかけの視線は、社外に向いている。

パチ

うん。やさしく表現すればそうだと思う。

つい挑発的な物言いがしたくなっちゃうおれは、「それは社員のためですか? それとも売り上げと株主のため?」みたいな憎まれ口を叩きたくなっちゃうんだけどね(笑)。

阿部

その言い回しははたしかにパチさん流かも(笑)。

でも言っていることはとてもよく分かります。そしてスタートはどんな形でもいいのかもしれません。でも、結局は活動を現場に根ざしたものにしていかないと、拡がらないし続かないですよね。

パチ

そう。おれはこうした活動をわりと数多く見てきた方だと思うんだけど、本当にそう思う。

だから、「積極的な活動」に重きを置くならボトムアップを支援することだと思う。社員が活動主体になるように。そして社員が会社にかけあうようになるように。

ついでに、未来予測的な話もすると、日本はこれから人手不足がさらに本格化して、企業の採用活動はどんどんその難しさを増していくよね。そして労働市場の流動性も今後さらに高まっていく。

そんな中で、こうした「ボトムアップの活動が応援される文化を持つ企業か」という点が、今よりもずっと企業評価の中心になっていって、ゆえに企業内でボトムアップとトップダウンの連動が高まっていくようになるんじゃないかって思うんだ。

阿部

パチ

ね。その延長線上には、障がいがある方たちの「キャリアアップを目指した転職」が当たり前のことっていう未来もやってくるんじゃないかな。

正直、今はまだ「就職できれば御の字」みたいな世界観が、障がい者雇用の分野には根強く残っているじゃない? 早く変わってほしいし、変えていきたいよね。

● ケアとは関心を寄せること。想像力を持つこと

パチ

ああ、もうこんな時間だ。最後にもう2つ、今日聞きたかったことがあって。阿部さんにとって「ケア」とは? というのが1つ。

もう1つは、阿部さんにとって「誇りある就労——働きがいのある人間らしい仕事」とはどんなものでしょう? というものなんだけど。

阿部

ケアは、関心を寄せること。そして想像力を持つことじゃないですかね。

パチ

「関心を寄せる」はわかりやすいけど、「想像力を持つこと」はどういうニュアンスかな?

阿部

相手が欲しているものは? この場に必要なものは? という想像力も、相手や場に対する意識の向け方から生まれてくると思うし、誰しも——自分自身も、自分にとって大切な周囲の方も——がマイノリティになり得るという想像力を持つことも、ケアの一つの現れ方だと思います。

パチさんも、月間インクルーシブトークでこれに近い話をしていましたよね。

パチ

うん。ある日突然、どうしても会社や学校に向かえなくなったって話を、これまでおれは何人もの人から聞いたことがあるし、自分や自分が大好きな人がそうなってもおかしくないって、本気で思っているよ。

では、「誇りある就労——働きがいのある人間らしい仕事」はどうですか?

阿部

「未来に向かって仕事や行動ができている状態」ですね。

パチ

それいいね! どう、阿部さんは今、誇りある就労ができている?

阿部