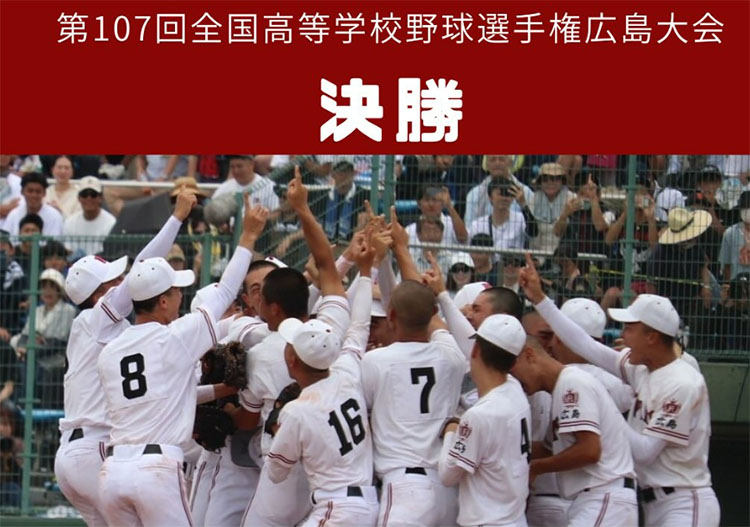

第107回全国高校野球選手権大会(甲子園)に出場中だった広陵高校(広島)が10日、今大会の出場を辞退した。14日に予定されていた津田学園(三重)との2回戦を前に、兵庫県西宮市内で堀正和校長が会見し、決断を明らかにした。大会開幕後の辞退は極めて珍しい。

背景には、同校野球部を巡る複数の暴力事案がある。7月下旬からSNSで部員間の暴力行為が指摘され、8月5日には日本高野連が3月に厳重注意とした事案があったと公表。翌6日、学校も2年生部員4人による1年生部員への暴力を公式に認めた。

被害生徒は既に転校しており、加害部員は一定期間の公式戦出場停止処分を受けていた。さらに別の元部員からも被害申告が寄せられ、同校は保護者の要望を受け第三者委員会を設置していた。

8日には阿部俊子文部科学相が「大変遺憾で、決して許される行為ではない」と発言し、事態は高校野球界を超えて波紋を広げていた。

部内暴力がなくならない構造的背景

高校野球は長年、厳格な上下関係や長時間練習など独特の文化が根付く。礼儀や規律の徹底は美徳とされる一方、その環境が暴力や不適切行為を「指導の一環」として正当化する土壌となる場合がある。特に全国的な強豪校では、選手間の上下関係や厳しい練習競争が日常化し、行き過ぎた行動が起きても内部での解決にとどまるケースが少なくない。

今回の広陵の事案も、発覚から公式対応まで時間を要した背景には、そうした組織文化や体質が影響しているとの指摘がある。

地元広島への衝撃

広陵は広島県内で絶大な知名度を誇り、地元経済や文化への影響も大きい。毎夏の甲子園出場は、地域メディアや観光業、商店街にとっても一大イベントだった。広陵OBの中には「不祥事は残念だが、徹底的な調査と再発防止を優先してほしい」という声がある一方、「大会中の辞退は、地元の誇りを守る意味でも避けてほしかった」という意見もある。

甲子園でのプレーを楽しみにしていた地元ファンや関係者にとって、今回の辞退は精神的な打撃が大きい。

今後への影響

今回の辞退は、日本高野連や各校の危機管理体制に見直しを迫る可能性が高い。特に、暴力事案の発覚から公式発表までの時間、第三者委員会の設置基準、出場可否の判断基準といった運用面は、今後ガイドライン化される可能性がある。また、他の強豪校も暴力やハラスメント事案への対応を迅速化し、リスクマネジメントを強化する流れが広がるとみられる。

広陵はこれまで選手権大会に26回出場し、準優勝4度。センバツ大会では3度の優勝と3度の準優勝を誇る名門で、多くのプロ野球選手を輩出してきた。今回の辞退は、その長い歴史に深い影を落とすものとなった。

SNS上では「広陵も高野連も対応が遅すぎる」「出ると決めたら最後までやるべきだった」といった批判や、「誰が誰を裁くのか分からない時代だ」と事態の複雑さを指摘する意見もある。今回の一件は、高校スポーツの在り方と、その文化的土壌を問い直す契機となりそうだ。