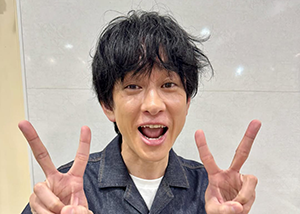

「SUPER EIGHT」の横山裕が2024年「24時間テレビ」のチャリティーランナーに決定した。自身の幼少期の体験を背景に「支援を必要とする子どもたちに少しでも力になれたら」と語る横山。しかし、SNSやネット上では「なぜ走る必要があるのか?」という声も。感動と危険が隣り合わせのマラソン企画は、いま改めて問い直されている。

走る理由「伝えたい思いがある」

「僕は子どもの頃、経済的にも不安の中で生きていました」

今回ランナーに選ばれた横山裕は、そう振り返った。

自らの体験を通じて「今も困難な環境にいる子どもたちの存在を知ってもらうだけでも意味がある」と語る。

そのメッセージは、同じ境遇の人々にとっては希望にもなり得る。彼は「ひとりの力で社会を変えられるなんて思っていません」と現実も見つめつつ、「走ることで少しでも誰かの力になれたら」と強い意志をにじませた。

今回新たに開設された「マラソン子ども支援募金」は、横山の思いに呼応する形でスタート。24時間テレビの公式サイトや番組内のQRコードから寄付ができ、その全額が子ども支援に使われるという。

感動の裏側で続く「なぜ走るのか」の声

一方で、このマラソンという形式に対し、毎年のように疑問の声もあがっている。

「なぜチャリティのために走る必要があるのか?」

「命をかけて走る意味があるのか?」

「知名度のある人なら、SNSで発信するだけでも十分な影響力があるのでは?」

チャリティの形、アップデートの時期か

特に今年は40度近い猛暑日が続き、屋外での長距離ランは命の危険さえ伴う。「熱中症で倒れたらどうするのか」「感動のための演出に、誰かが傷つく構図はもうやめよう」という声はSNSでも高まっている。

「24時間テレビ」のチャリティーマラソンは、1992年の間寛平の挑戦から続いてきた。視聴者との一体感を生み、結果的に多くの募金が集まってきたのは事実だ。昨年はお笑い芸人のやす子が走り、自らが過ごした児童養護施設への恩返しとして「児童養護施設募金」を立ち上げ、5億円超の寄付が集まった。

だが、時代は変わった。SNSやYouTube、クラウドファンディングなど、感動や共感を共有する方法は多様化している。リスクの高い猛暑のマラソンにこだわる必要は、本当にあるのだろうか。

駅伝形式やオンラインマラソン、もしくは「24時間テレビ」そのものを別の季節に開催するなど、新しい形のチャリティも模索されるべき時期に来ている。

「伝わること」の価値を考える

もちろん、走ること自体が無意味とは言えない。

「支援が必要な子どもたちがいる」という事実を、視聴者に体感させる手段として、マラソンは強いインパクトを持つ。全力で走る姿に胸を打たれ、「自分にもできることを」と思う人がいるのも事実だ。

横山のように、芸能人として注目を浴びる存在が走ることで、初めてその支援活動に目を向ける人もいる。

ただし、その「伝える手段」が時代とともに変わっていくことも、きちんと議論されるべきだろう。

「思いが届くように一所懸命走ります」

44歳の横山裕は、体力的にも決して楽ではないはずのマラソンに挑む。ファンや視聴者からは「無理しないで」「応援しています」という声がX(旧Twitter)でも多数寄せられている。

24時間テレビは、毎年「社会に対する気づき」を与える場でもある。横山の走りが、多くの人に「支援とは何か」「チャリティの形とは何か」を問い直す機会になるとしたら、それもまたひとつの価値なのかもしれない。