「8.31」に込められた野菜の魅力発信

農林水産省は21日、「野菜の日」(8月31日)に先立ち、「再発見!健康を支える野菜の魅力」をテーマにWebシンポジウムを開催した。「8(ヤ)3(サ)1(イ)」の語呂合わせで制定された記念日に向け、野菜の消費拡大と健康づくりに資する取り組みを広く発信する狙いである。

当日は基調講演に加え、野菜の調理法や活用方法に精通する著名人によるトークセッション、さらに現場での消費拡大事例の紹介など、多角的なプログラムが用意された。

著名人も参加したパネルディスカッション

シンポジウムの後半には、農林水産省農産局園芸作物課の髙田文子室長をモデレーターに、

芸人の川島章良氏(はんにゃ./吉本興業)、管理栄養士である川畑輝子氏(公益社団法人地域医療振興協会研究員)、厚労省の齋藤あき氏(健康・生活衛生局健康課栄養指導室室長補佐)、カゴメ株式会社の鶴田秀朗部長が登壇し、「健康を支える野菜の魅力」をテーマにパネルディスカッションを行った。

登壇者は、それぞれの専門分野や経験から、日常生活での野菜摂取の重要性や家庭・地域での実践方法、行政・企業の役割について語り合い、多様な視点を提示した。

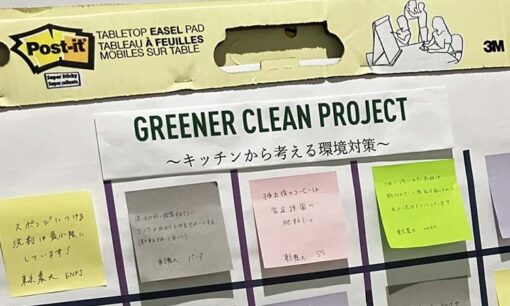

カゴメが示した社会課題への挑戦

カゴメの鶴田部長は「野菜を通じて健康寿命の延伸や地方創生、環境保全といった社会課題の解決に貢献する」と述べた。日本人の1日あたりの野菜摂取量が目標の350 gに達していない現状を踏まえ、

「ベジチャック」機器の導入や、異業種20社が参加する野菜摂取推進プロジェクトなどを紹介した。

野菜価格高騰と消費の関係

近年、天候不順や物流費の高騰等により、野菜の価格上昇が続いており、キャベツやレタス、キュウリなどの価格が平年を上回っている。

こうした価格高騰は家計にも打撃を与え、消費者の野菜摂取量の低下につながる懸念がある。シンポジウムでも、冷凍野菜や加工品を活用する代替手段の普及が重要であることが指摘された。

国民の野菜消費量の現状と課題

厚生労働省の「令和5年(2023)国民健康・栄養調査」によると、

日本人成人の1日当たりの平均的な野菜摂取量は256.0 gであり、男性で262.2 g、女性で250.6 gである。これは、目標値である350 gに対し約100 g不足しており、過去最低記録を更新している状況である。

また、農水省の報告では、男性の平均は262.2 g、女性は250.6 gとされ、この10年で摂取量は減少傾向にあるとされている。さらに、令和4年(2022)時点では全体の平均は270.3 gで、男性277.8 g、女性263.9 gとされ、男女ともに減少が明らかになっている。

さらに、国民健康・栄養調査(令和元年)では、平均摂取量は280.5 gであり、目標の350 gには届いていない。また、20歳代で特に摂取量が低い傾向があり、1皿分(約70 g)加えるだけで目標に近づく例も指摘されている。

生活者に寄り添う啓発の広がり

本シンポジウムは、単なる啓発を超え、家庭・地域・産業界が一体となって野菜摂取を促す動きを浮き彫りにした。野菜不足、価格高騰、そして消費量の減少が続く現在、一人ひとりの意識変革とともに、社会的支援のさらなる整備が求められている。