ミダス財団の湯本梓さん(画像提供:ミダス財団)

ミダス財団の湯本梓さん(画像提供:ミダス財団)

大学病院で看護師として重症新生児に寄り添い、自治体では保健師として母子保健を担当。

そしてベンチャー企業では妊活支援に携わる──こうして、形を変えながら「家族の始まり」を支援し続けてきたのが、公益財団法人ミダス財団(以下、ミダス財団)にて特別養子縁組事業に携わる湯本梓さんです。

やむを得ない事情により、生みの親のもとで暮らすことができない子どもが、家庭で育つための制度である「特別養子縁組」は生みの親である実親と法的な親子関係を解消し、育ての親(以下、養親)が実子と同様に法的な親子関係を結びます。

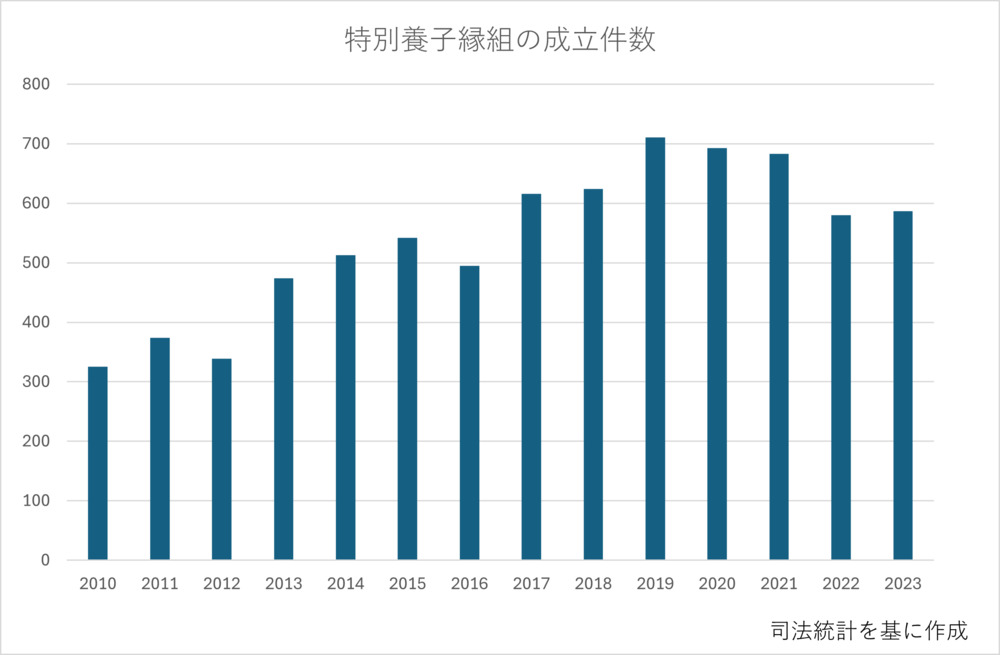

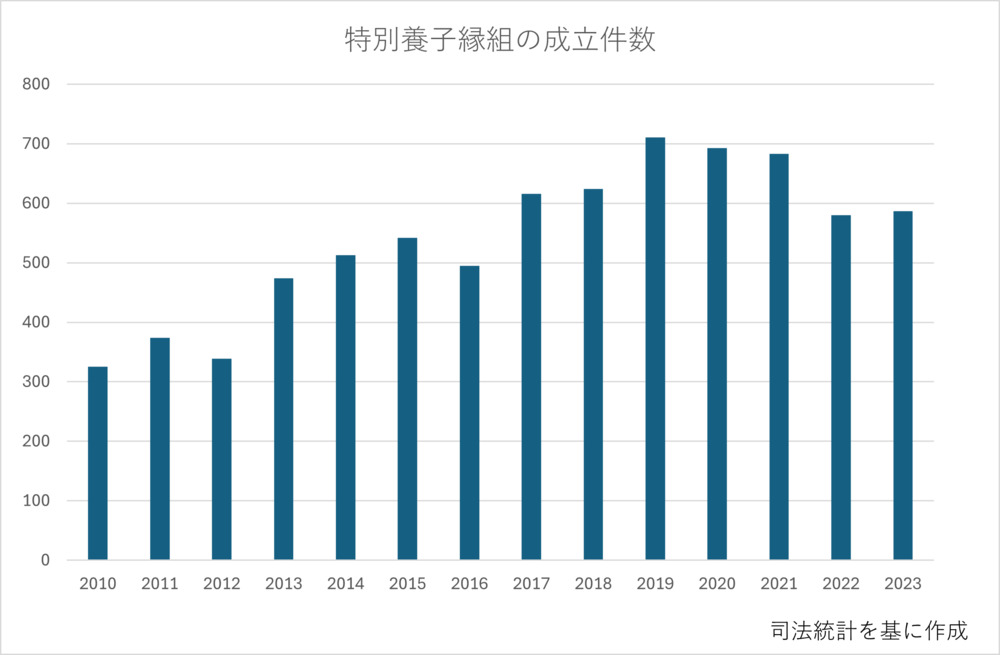

特別養子縁組制度は1987年(昭和62年)の民法改正で創設されたものの、今なお日本では成立件数が少なく、社会にも広く知られていないのが現状です。

特別養子縁組を担う民間あっせん機関の実情も、ほとんど知られていません。ミダス財団は、あっせん事業を行うNPO法人と提携し、組織運営や人材育成、マーケティング支援に携わっています。

本記事では、特別養子縁組に携わる“人”から制度を知るべく湯本さんに、キャリアの歩みと、支援現場の実情と課題について聞きました。

NICU看護師、保健師、妊活ベンチャー「家族の始まり」に携わり続けた

─湯本さんは、看護師としてNICU(新生児集中治療室)への勤務からキャリアがスタートしています。母子保健に携わるようになったきっかけを教えてください。

湯本

母子保健に興味を持つようになったのは、看護大学在籍時の、病院実習がきっかけです。

実習で最も興味を持ったのが産科とNICUでした。産科では赤ちゃんの生命力を間近に感じることができ、「おめでとうございます」の言葉が飛び交う現場に、命の誕生の喜びと力強さを感じました。

一方、NICUでは一人ひとりの赤ちゃんの命と真剣に向き合う日々で、看護の奥深さを実感しました。幸いにも、そのまま実習先の大学病院にて、NICUの看護師として就職できました。

─NICUの勤務を経て、保健師へ転職していますね。

湯本

NICUでは、早産児や先天性の病気を持って生まれた赤ちゃんが入院しています。

赤ちゃんやご家族と向き合う中で、赤ちゃんが退院し成長していく生活まで支援したいと思うようになり、自治体の保健師に転職しました。大学在学中に、保健師の資格も取得していたことが功を奏しました。

「スタートアップと行政のハイブリッド」であるミダス財団へ

─その後、妊活ベンチャーへの転職を経て、ミダス財団へ入職します。

湯本

自治体では一人でも多くの人への平等な支援を目指す業務となるため、その公益性を魅力に感じていました。一方で、民間企業での経験も積みたいと考えていました。

妊活ベンチャーに転職し、意思決定のスピード感に驚きました。さまざまな場合を想定し石橋を叩く必要のある行政と比べ、ベンチャーは「やってみよう」で、自分の考えたことが形になっていく。大きなやりがいを感じました。

官民での経験を経て、あらためて「民間のスピード感と、行政の公益性を両立させて、子育てを支援できる環境はないだろうか」と考えるようになりました。

そんなときにミダス財団の特別養子縁組事業の採用情報を見て、すぐにエントリーしました。

─湯本さんから見た、ミダス財団の魅力とは何だと思いますか?

湯本

ミダス財団は、スピード感と公益性においてまさにスタートアップと 行政のハイブリッドだと感じます。

設立が2019年と立ち上げ間もない団体なので、社会貢献につながるよいアイデアや施策であれば、スピーディーに着手できます。

ミダスキャピタルの投資先企業群から、事業に活かせる専門領域の知見を得られることも、ミダス財団にしかない強みですね。

特別養子縁組の課題を社会に伝えるためには、マーケティングや広報の知識が欠かせません。そういった費用をかけて学ぶような専門領域も、各企業のスペシャリストが培ってきた知識を提供してくれます。

そうした学びを活かし、予算を本来の課題解決にだけ投じられる環境は、他に類を見ないと思います。

(画像提供:ミダス財団)

(画像提供:ミダス財団)

─湯本さんはミダス財団で特別養子縁組事業に携わっています。支援活動について教えてください。

湯本

特別養子縁組のあっせん事業を行うNPO法人と提携し、組織運営支援や人材育成支援、マーケティング支援などをミダス投資先企業群と連携して行っています。

事業活動の中で得られた知見とデータを基に、政策提言も行っています。

2024年6月には厚生労働省を訪問し、財団の取組みについて報告するとともに、意見交換を行いました。こども家庭庁との意見交換も定期的に行っています。

蓄積した知見を生かし、今後は、他の団体への支援も広げたいと考えています。将来的にはさまざまな団体と共同での政策提言も行っていきたいですね。

「トイレで出産してしまいました」知られざる相談員の支援現場

─特別養子縁組には、どのような課題があるのでしょうか。

湯本

家庭を必要とする子どもの数に対して、養親家庭の数が足りていない。これが最も大きな課題だと思います。

提携先のNPO法人によればこの10年、特に直近2〜3年で養親希望者は減少しているとのことでした。

約10年前にはもっと多くの養親がおり、一人の赤ちゃんに何人もの養親が手を挙げる状況だったと聞いています。実際に「特別養子縁組」という言葉の検索トレンドも減少しているとのことでした。

─養親希望者が不足している背景には、どのような問題があるのでしょうか。

湯本

まだ明らかになっていません。新型コロナウイルス感染症の影響で30〜40代のご夫婦の経済的余裕が減少している可能性や、不妊治療の保険適用開始で実子を望む人の比率が増えている可能性も考えられます。

あるいは、この全体的な少子化の傾向を見ると、養子・実子に限らず、子育てをしたいと思える社会ではないのかもしれません。

なお、不妊治療の保険適用が養親希望者の減少に影響する可能性には触れましたが、特別養子縁組は、決して不妊治療の延長線上にある仕組みではありません。

子どもを育てることを望む大人のためではなく、家庭を必要とする子どものための福祉制度であることは改めて強調しておきたいです。

実際に、「実子もいるが、社会貢献活動として養子を迎えたい」という方もいらっしゃいます。

養親になれる条件は「法律婚であり25歳以上(夫婦の一方が25歳以上であればもう一方が20歳以上)の夫婦であり、犯罪歴がないこと」と法律で定められています。

法律には記載されていないものの、おおむね養親と養子の年齢差が45歳以内と言われており、この条件を満たせば誰しも養子候補者になり得るのですが、まだ広く知られていません。

こういった制度の認知度の低さも課題のひとつです。

そして制度だけでなく、制度に携わる人がどのような仕事をしているのかも、社会に理解されていく必要があります。

─日本において、特別養子縁組が可能なのは児童相談所と民間あっせん機関の2種類だけですね。業務内容や働き方には、どのような違いがあるのでしょうか。

湯本

児童相談所は決められた管轄エリアで支援をする一方で、民間あっせん機関は必ずしもそうではなく、全国から相談を受け付けている団体も多く存在します。

特別養子縁組では、実親、養子、養親の3方向に支援を行います。

一例ですが、ミダス財団の提携先は14名という少数で全国にこの3方向の支援を行っており、その相談件数は年間で600件に上ります。心身共に大変な苦労があります。

どの民間支援団体も、実親さんからの相談は24時間365日受け付けています。例えば緊急避妊の相談から「トイレで出産してしまいました」という相談まで、昼夜を問わず全国から連絡が来る状況です。

すべての場合に特別養子縁組が望ましいとは限らないため、全国を飛び回り実親と相談を重ねて、「本当に特別養子縁組でよいのか」意思確認をします。

家庭裁判所の審判が確定すると、戸籍上も養親の子どもになるため、一時的な気持ちだけで決めないように、自己養育を進められるようなケアプランも考えてサポートを行います。

養親希望者に対しては、研修や面談、家庭訪問を行い、養子を迎える意志と適性を時間をかけて確かめます。

養親希望者にもさまざまな背景があるので、一人ひとりに寄り添いながら対話を進めていくようにしています。

また、養親に対する支援は縁組成立までではなく、やがて訪れる、養子と生い立ち(ライフストーリー)を語り合うことのサポートも含め、長期に渡ります。

養親と養子は、とてもよく似た顔をしている

─養親と養子が生い立ち(ライフストーリー)を語り合うにあたっては、どのような支援が必要になるのでしょうか。

湯本

まずは、養親が日常的に養子に生い立ちを語れるようになるためのトレーニングが必要です。

また、マッチングを適切に行うことが重要です。養子が思春期を迎えた際、「なぜ自分をこの親に委託したのか」と団体に相談するケースもあるためです。

「あの家に生まれたかった」という考え自体は、養子に限らず実子でもあることだと思いますが、養子の場合は団体の介在によって育つ家庭が決まるので、どうしてその養親に委託したのかをいずれ養子に対して説明する必要が生じることもあります。

そういった相談がきた場合に備えて、相談員は実親と養親の背景を深く理解し、アセスメントし、委託後も特別養子縁組家庭に寄り添った支援を行う必要があります。

その時点での支援だけではなく養子の将来も想像して支援する、とても心を削る仕事なんです。

─実親と養親の背景にあるさまざまな事情と繊細な心情に、相談員が自らの心を削りながらも寄り添うことで、社会的養護を必要とする多くの子どもが養親家庭に迎えられていっているのですね。

湯本

はい。提携先である、あっせん機関でイベントの運営を手伝った際、参加した養親と養子の幸せそうな様子だけでなく、顔つきがよく似ていることに驚きました。

血の繋がりがすべてではないと常々思っていましたが、顔つきも仕草も本当に似ているんです。

改めて「一緒にいれば家族になれるんだ」と確信しました。「家族の始まり」となる特別養子縁組の意義とともに、子どもには家庭が必要であるとより一層実感しましたね。

─最後に、これまでさまざまな形で「家族の始まり」に携わってきた湯本さんから、読者へのメッセージをお願いします。

湯本

近年、「子どもを社会で育てる」とよく言われるようになりました。

社会的養護が必要な子どもも、そうでない子どもも、すべての子どもにやさしい社会にしようという動きですね。私はどの業界にいたときも「それって、どういうことだろう?」とよく考えていました。

子どもを育てる自由も、育てない自由もある中で、真の意味で「子どもを社会で育てる」ことは簡単ではありません。

例えば、子育て中の人から「子育て支援を充実して欲しい」という声が出るのは当然ですが、その希望を叶えることで子どもがいない人にどのような影響があるのか、というところまで考える必要があるはずだからです。

他にも、子どもの権利が見直されるようになり、子どもの声を発言する「子どもアドボカシー」の活動も出てきていますが、結局決めるのは大人です。

子どもの声が大人のエゴに変換されていかないような慎重さも必要になるでしょう。

さまざまな年齢や立場の人がいる中でも、お互いをわかり合おうとしながら、「子どもを社会で育てるって、どういうことだろう?」と、共に考えていける社会を目指していきたいと願っています。