社会保障改革をめぐる議論が加速している。病院経営の悪化、診療報酬改定の限界、そして地域医療の担い手不足が重なり、医療制度は持続可能性の危機に直面している。関係者の声を総合すると、「税金投入以外に解はない」という厳しい現実が見えてきた。

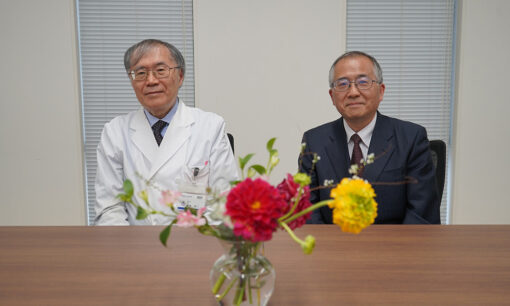

病院経営の疲弊と診療報酬の限界

地方の基幹病院では、患者数減少に伴う収益悪化が深刻化している。これまで政府は診療報酬の引き上げで対応してきたが、すでに限界を迎えている。患者が減った診療科に報酬を上乗せしても経営改善にはつながらない。経営支援の名の下に出された対策は、いわば「延命措置」に過ぎず、抜本的な打開策は見えない。

少子高齢化が突きつける現実

この背景にあるのが人口構造の激変だ。2024年の出生数は過去最低の72万人台に落ち込み、総人口の3割を高齢者が占める国となった。若年層が減れば外来や分娩など比較的収益性の高い診療は縮小し、一方で高齢患者の慢性疾患治療や長期入院は増える。収入が細り、支出だけが膨らむ構造的不均衡が病院経営を圧迫している。

厚生労働省の調査によれば、地方病院の約6割が赤字経営に陥り、職員給与の抑制や診療日数の縮小を余儀なくされている。人口減少により診療報酬での穴埋めは追いつかず、制度疲労が露呈している。

医師不足と大学の後退

さらに深刻なのが医師不足だ。かつて大学の医局が地域医療を「国取り合戦」のように担っていた時代は過ぎ、今や大学病院自身が人員確保に苦しんでいる。近年は一部の地方大学で医学部の定員縮小や人員不足の懸念が指摘されており、余力を地域に振り分ける余地は乏しい。

地域病院が閉鎖に追い込まれれば、住民は都市部に出るか、受診を諦めざるを得ない状況に追い込まれる。

財政逼迫と自治体の限界

一部自治体は、病院維持のために数千万円単位の補助を行ってきた。しかし図書館や市民ホールの閉鎖、橋梁補修の中止といった代償を伴い、持続性は失われつつある。社会保障改革は「現行の財源でやりくりする」という看板を掲げるが、その先には制度崩壊のリスクが横たわる。

地域コミュニティの悪循環

病院がなくなることは、単に医療の問題にとどまらない。出産や子育て世代は「安心して暮らせる環境」を求めて都市部へ流出し、結果として少子化がさらに加速する。医療・教育・買い物といった生活インフラが欠ければ、地域コミュニティ全体が持続不能になる。人口減少と医療崩壊が相互に悪循環を起こす「地域消滅」のリスクが現実化しつつある。

維新との政策協定と「4兆円削減」論

選挙後、政府は日本維新の会と政策協定を結び、社会保障費4兆円削減を目指す動きが強まった。だが厚労省は過去の政策を見直せず、与党議員も責任を恐れて踏み込めない。維新側は改革を求めるが、知識や制度理解に差があり、調整は「張りぼて」のような中途半端な折衷案に陥る懸念が強い。

民間病院と自治体病院の優遇構造 官庁管轄と財政支援の違い

ここで浮かび上がるのが、民間病院と自治体病院の優遇構造の違いだ。民間病院は厚生労働省の所管にあり、診療報酬を中心に収入を得るが、赤字が生じても国から直接的な財政補填はない。経営改善は原則自己責任であり、患者数が減れば収益は直ちに悪化する。

対して自治体病院は総務省の管轄に置かれ、地方交付税を通じた財政支援が認められている。総務省の資料によれば、病床1床あたり約73万5千円が普通交付税として措置され、さらに救急告示病院では病床数に応じて年間数千万円規模の加算が上乗せされる。周産期医療や小児医療といった特定分野では1床あたり100万円から300万円を超える交付が行われる場合もある。つまり、同じ地域で医療を担っていても、民間病院は自己責任、自治体病院は交付税による補填という二重構造が存在するのである。

この差は、民間病院の撤退を加速させ、残された自治体病院に負担が集中し、自治体財政をさらに圧迫するという悪循環を生んでいる。

海外に学ぶ処方箋

一方、海外では人口減少や高齢化に対応した制度改革が進んでいる。ノルウェーでは医師不足地域に対し、国家が直接給与を保障して派遣を行っている。

ドイツは高所得層に追加負担を課し、社会保険財政を下支えしている。日本が診療報酬改定で「小出し」に対処してきたのとは対照的だ。医師への直接投資や所得階層に応じた負担調整といった大胆な仕組みを導入しなければ、現行制度の延命は難しいとの見方が広がる。

2027年危機の懸念

医療関係者の間では「2027年前後に地域医療の危機が顕在化する」との懸念が広がっている。医療にかかれず自宅で亡くなる高齢者が急増すれば、厚労行政への信頼は大きく揺らぐ。生活保護や介護の現場も連鎖的に逼迫し、社会全体が「支えられない高齢者」を前に立ちすくむことになりかねない。これは確定した予測ではないが、制度疲労の兆候が重なれば現実化しかねないとの声は強い。

象徴的改革とソフトランディング

窓口負担の見直しや高額療養費制度の調整、薬価の引き上げといった「小手先」の改革で数千億円規模の財源を捻出する試みは続く。しかし、それらは経営赤字をわずかに縮小させるだけで、黒字化の道筋は描けない。政策関係者の一人は「ジェンガのように制度を抜き差しして延命しているに過ぎない」と嘆く。

医療制度改革の核心は「誰がどこまで支えるのか」という国民的合意にある。地方で病院がなくなったとき「自己責任」と突き放すのか、それとも最低限の誇りある終末を保障するのか。社会保障の議論は、財政論にとどまらず、国の在り方そのものを映し出している。