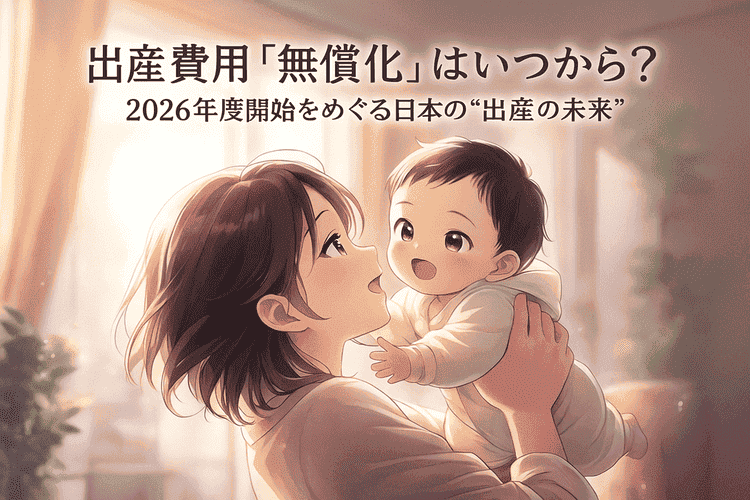

厚生労働省が正常分娩の費用を無償化する政策に向けて大きく舵を切った。共同通信によると、公的医療保険の新しい枠組みを設け、2026年度からの運用開始をめざす。妊婦検診から分娩、育児まで続く負担が重くのしかかる現実が、今回の制度改革の背景にある。

出産費用無償化はいつから始まるのか

産科の待合室では、診察を待つ妊婦たちが母子手帳を静かに開き、今日の検査と支払いを確認している。呼び出し音が響くたびに、小さく深呼吸する姿が目に入る。出産は命を迎える瞬間であるはずなのに、費用の重さが心を占める。この光景が国の制度を押し動かした。

厚労省は来年の通常国会に関連法案を提出し、その後の制度設計を経て2026年度以降の導入を見込むという。

出産費用はいくら下がるのか

日本経済新聞が報じた平均出産費用は51万8000円。出産育児一時金の50万円では払いきれない家庭が半数近い。東京都では62万円を超え、熊本県は39万円台に収まる。生まれる場所が違うだけで、費用が1.6倍も開くことになる。

「喜びのはずなのに、金額ばかり気になる」。そう語った母親の声には、制度の限界がそのまま滲んでいた。

妊婦検診は無料になるのか

妊婦検診は14回ほどが推奨されるが、自治体の助成だけでは全てを賄えない。血液検査や胎児スクリーニング、追加エコーなど、必要とされる検査は多い。会計でため息をつく妊婦の姿は珍しくない。

今回の無償化の対象は正常分娩の基本費用であり、妊婦検診すべてが無料になるわけではない。とはいえ、分娩費用をめぐる議論が進むことで、検診の助成拡大が将来的に進む可能性はある。

無痛分娩は保険適用されるのか

無痛分娩には10〜20万円の追加費用がかかる。麻酔科医の不足や夜間対応の厳しさから、保険適用については依然慎重な見方が多い。都内では最大10万円の助成が始まり、利用者は増えつつあるものの、制度が整うまでには時間を要する。

出産育児一時金では足りない現実

一時金を引き上げても費用の上昇が追い越してしまう“いたちごっこ”が続いてきた。自由診療である正常分娩は医療機関が価格を自由に決められる。付帯サービスや地域差が費用を押し上げ、結果として支援策が追いつかない状態が続いた。今回の無償化には、こうした構造を断ち切りたいという思いがある。

保険料は上がるのか

出産費用が軽くなる一方で、その財源は社会保険料が支えることになる。健康保険組合の保険料率は9.34%と過去最高に達しており、無償化が別の形で家計に跳ね返る可能性も否定できない。「喜ばしい改革だが、結局は現役世代の負担増になるのではないか」。そんな声がSNSでも見られる。

出産費用が無償化されても出生数は増えるのか

夜の新生児室には静かな光が差し込み、眠る乳児たちの呼吸が規則的に響く。ガラス越しに目を細める女性が、ふとつぶやいた。「この子の未来、日本はちゃんと守れるのだろうか」。

出産費用が軽くなることは確かに重要だ。しかし、子どもを大学まで育てると1000万〜2000万円が必要だとされる現実は変わらない。住宅費や教育費、将来不安が折り重なり、出産の意思決定を複雑にしている。

制度が進めば、都市部の産科が混雑し、地方の施設は採算が悪化する可能性もある。助産師や麻酔科医の確保が難しくなる懸念もある。無償化によって出産の“入り口”は広がるが、出生数の回復にはさらなる総合政策が不可欠だ。

日本の出産費用は世界と比べて高いのか

海外に目を向ければ、日本の負担の大きさがより鮮明になる。フランスやスウェーデンなど欧州では正常分娩が原則無料で、妊婦検診も公費で賄われる。無痛分娩の普及率は60〜80%に達し、選択肢が広い。一方で日本の普及率は約1割にとどまり、妊婦検診の自己負担も残る。国際的に見ても、日本が出産費用を家庭の負担に依存してきたことは明らかだ。

2026年度以降に何が変わるのか

必要なのは、妊娠・出産・育児・教育を切れ目なく支える総合的な政策である。無償化が実現すれば、親になることをためらわせていた最初の壁は確かに低くなる。しかし、その後に続く長い養育の道筋をどう支え、将来不安をどう軽減していくかが問われている。

産科医療の体制を守りながら、誰もが安心して子を産み育てられる社会をつくる。その課題に向き合うことこそが、今回の改革の本質と言える。