夏の暑さをしのぎ、自然の中で遊ぶことのできる川や湖は、子どもから大人まで人気のレジャースポットだ。しかし一見穏やかに見える水辺には、予想もしない危険が潜んでいる。河川財団によると、過去22年間の水難事故のうち3割以上に「転落」が関与しており、多くの命が奪われてきた。泳ぐつもりはなくても事故は起こる。家庭や地域、社会全体がどのように備えるかが問われている。

データが示す“意外な危険”

夏の川遊びは涼を求める格好の機会だが、思わぬ事故に直結することが少なくない。河川財団が警察庁の統計や報道を基にまとめた22年間の水難事故3916件の分析では、その3割余りに「転落」が関わっていた。転落による溺水は1916人にのぼり、このうち1084人が死亡した。子どもは全体の約4分の1を占めており、事故は後を絶たない。

事故は「泳ぐために川に入った」のではなく、河川敷で遊んでいた際やボールを拾おうとした際など、思いがけない状況で発生していることが多い。大人が同行していても「目を離した隙に」という事例が少なくなく、家庭や地域を巻き込んだ対応が求められている。

現場から見える危険

今年6月、岡山市の旭川では女子中学生が転落して流され、助けに入った60代男性とともに命を落とした。現場は一見穏やかな水面に見えるが、堰付近では流れが速く循環流が発生していた。川を管理する国の担当者は「陸上からは危険が分かりにくい。看板だけでなくSNSや学校関係者を通じた周知が必要だ」と話す。

教育委員会も事故後に市内の学校へ注意喚起を行ったが、指導だけで事故を防ぐことは難しいとし、家庭や地域での声かけを呼びかけている。

転落の実態と傾向

河川財団のデータによると、幼児・小学生の転落の約半数は「遊んでいて誤って落ちた」ケースであった。中高生でも「落ちたボールを拾おうとして」など、水に入る意図がなかった事故が少なくない。また、付き添いの有無を確認すると、6割は子どもだけで水辺にいたケースだった。

大人がいても目を離した一瞬に事故が発生しており、水難事故は「備えのない転落」が大きな要因になっている。

専門家の指摘と備え

日本水難救済会の遠山純司理事長は「転落は水に入る備えがないまま流されるためパニックに陥りやすく、ライフジャケットもないため生存率が下がる」と警鐘を鳴らす。事故を防ぐには、まず川の危険性を正しく知る必要があるという。

注意すべきは「淵」と「瀬」だ。淵は深く浮力が得られにくい一方、瀬は浅くても流れが速く、足を取られて流される危険がある。水面の色が急に濃くなる場所は急に深くなっているサインであり、特に注意が必要とされる。

さらに天候の変化にも留意する必要がある。上流で雨が降れば、晴れている下流でも急に増水する恐れがあるからだ。

安全を守る三つの対策

遠山理事長が挙げる事故防止の三本柱は次の通りだ。

- 川の危険を知る:水流や深さの特徴を理解し、看板や注意表示を必ず確認する。

- 天候を確認する:雨雲レーダーなどで上流の降雨を常にチェックする。

- 備えを持つ:ライフジャケット、マリンシューズ、スローロープの「三種の神器」を用意する。

加えて「ママパパポジション」と呼ばれる見守り方法も重要だ。子どもより下流に大人が立つことで、流された際に捕まえられる体制を取ることができる。

プールと川の違い

| 特徴 | プール | 川 |

|---|---|---|

| 管理体制 | 監視員常駐、管理された環境 | 基本的に自己責任 |

| 流れ | なし | 常に流れが存在 |

| 水深 | 一定 | 急に深くなる箇所あり |

| 危険要因 | 飛び込み、接触事故 | 転落、急流、循環流 |

| 救助 | 迅速な対応可能 | 発見・救助に時間がかかる |

技術による新たな取り組み

近年はAIやドローンを用いた水難事故防止の研究も進んでいる。監視カメラによる行動検知、流速センサーとAIを組み合わせた急増水の予測、ドローンによる上空からの監視などが実証段階にある。こうした技術が普及すれば、従来は見逃されていた危険を事前に察知できる可能性が広がる。

秋口の気温見通しとなお続く水辺のリスク

今後の気象予報によると、9月初旬の東京では最高気温が30度前後の日が続く見込みであり、日中は依然として厳しい暑さが予想される。夜間も20度台の気温が続くため、体温が下がりにくく、水辺を避暑地として訪れる人が多い状況が続くとみられる。

全国的な気象予報では、9月は平均気温が平年より高めに推移し、10月も地域によっては水辺で活動できる暖かさが残る見通しとなっている。こうした条件から、夏が終わっても川や湖などで遊ぶ人は多く、事故のリスクも引き続き存在する。

水辺の危険は季節の区切りで消えるものではない。秋口も気温の高さが続くなかで、事故防止の意識を持ち続けることが求められる。

社会全体で守る水辺の安全

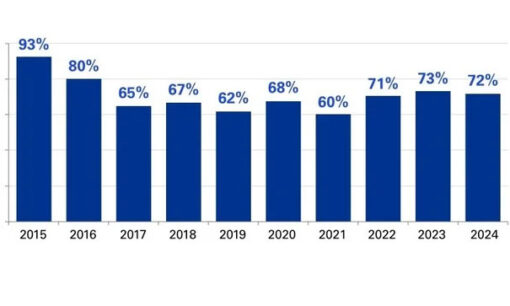

水難事故は20年間減少していない。大人が川の危険性を理解し、子どもだけでの行動を禁じ、地域ぐるみで注意を呼びかけることが必要だ。

遠山理事長は「水難事故は社会にとって大きな損失だ。水辺で過ごす楽しい機会を楽しいままにするためには、大人たちの考え方を変え、事故を未然に防ぐ行動が求められる」と強調する。