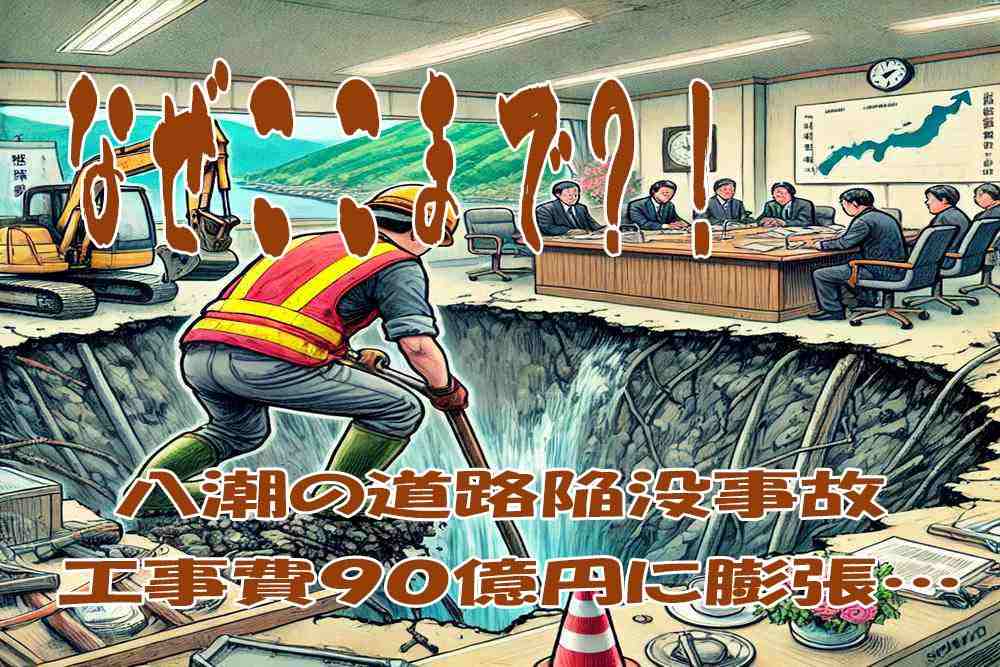

埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故への対応として、県は18日、新たに50億円の補正予算案を追加提出することを発表した。これにより、事故関連の補正予算総額は90億円に達する。財源の一部は地方債で賄われるが、その返済費の一部が下水道使用料に転嫁される可能性も指摘されている。

追加予算の目的と財源

県によると、新たな補正予算はトラック運転手の救助に向けた地盤改良や掘削作業など、陥没事故対応に必要な追加工事に充てられる。財源として、国の補助金45億円と地方債45億円が充てられる予定であり、地方債の元利償還金の70%は地方交付税で措置される。しかし、残る30%についての負担方法は現時点で決まっていない。

追加予算の確保策

現在、県は不足する約13.5億円の財源確保に向けて複数の選択肢を検討している。

1. 下水道使用料の引き上げ 県民の下水道使用料に一部転嫁する可能性がある。具体的には、基本料金の引き上げ、従量制料金の値上げ、一時的な特別徴収などが考えられる。

2. 県税の増収策 臨時的な住民税・事業税の上乗せ、固定資産税の特別徴収、観光税・環境税の増額などの案があるが、県民の負担増につながるため慎重な議論が必要だ。

3. 国へのさらなる補助金要請 追加の特別交付税や災害復旧補助金の適用拡大を求める動きもある。ただし、他の自治体との競争があり、確保できる保証はない。

4. ふるさと納税の活用 「災害復旧支援」として特別なふるさと納税枠を設け、企業版ふるさと納税も活用することで寄付を募る。

5. 県の財政調整基金の活用 緊急時のための積立金を取り崩して充当する案もあるが、今後の危機対応に影響を及ぼす可能性がある。

6. 民間資金の活用(PPP/PFI方式) 民間企業との連携による資金調達やリース方式でのコスト分割支払いを検討する。

7. 他の公共工事の見直し 他のインフラ整備計画の延期や中止により、予算を振り替える案もある。

県は今後、これらの選択肢を精査し、最適な財源確保策を決定する見通しである。

救助作業の難航とその要因

現在、事故で陥没した道路に巻き込まれたトラック運転手の救助作業が続いているが、いまだに難航している。主な理由として以下の点が挙げられる。

1. 地盤の不安定さと二次災害のリスク 陥没現場の地盤は非常に不安定であり、救助活動中に土砂が崩落する危険性がある。事故直後に救助を試みた消防隊員が土砂の崩落により負傷し、一時救助活動が中断された。

2. 陥没範囲の拡大 初期の陥没は直径約10メートル、深さ約6メートルだったが、その後の崩落でさらに拡大し、救助活動の安全性が低下している。

3. 下水道管の破損と汚水の流入 陥没箇所の下を通る下水道管が破損し、汚水が穴に流れ込んでいる。これにより、穴の内部に水がたまり、救助活動の妨げとなっている。

4. 重機の搬入と作業環境の確保 救助に必要な重機を現場に搬入するためのスロープ作りにも時間がかかっている。地盤の不安定さや浸水により、作業環境の確保が困難となっている。

バイパス工事の進捗と追加工事の可能性

現在、事故現場の下水道管を迂回させるバイパス工事が進められており、5月中旬の完成を目指している。大野知事は「現時点ではおおむね順調で、一部前倒しして実施している」と述べた。ただし、今後の工事進捗や地盤状況の変化によっては、さらなる追加工事が必要となる可能性もあり、最終的な工事費総額は現時点では不明だ。

県は今後の審議を経て、21日に追加の本会議を開き、補正予算案の質疑を行う予定。財政負担の行方や、県民生活への影響に関する議論が注目される。

まとめ

埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故により、工事費は当初の見込みを大幅に上回り、総額90億円に膨張した。財源の一部は国の補助金や地方債で賄われるが、残る負担分については下水道使用料の転嫁や税収の見直しなどが検討されている。救助作業は地盤の不安定さや汚水の流入などにより難航しており、現場では慎重な対応が求められている。

県は今後、さらなる国の支援を求めつつ、迅速な復旧作業を進める方針だ。事故の影響は依然として続いており、住民生活や財政への影響も懸念される。救助活動が一刻を争う中、一日も早く、ドライバーが無事に救出されることを願うばかりだ。