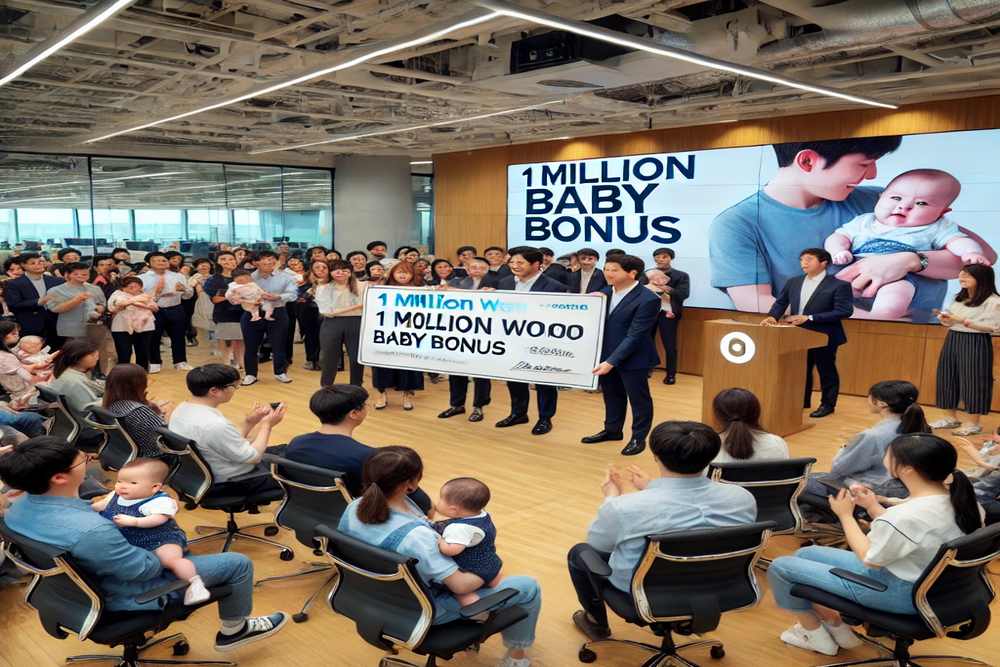

韓国の住宅事業大手、富栄(プヨン)グループが、社員の出産に対し1人あたり1億ウォン(約1,060万円)の奨励金を支給する制度を導入し、大きな話題となっている。

韓国では長年にわたり少子化が深刻な問題とされてきたが、こうした企業の支援策は効果を発揮するのか。

富栄グループの取り組みを中心に、韓国の少子化問題や政府の政策、日本との比較を交えて考察する。

富栄グループの出産奨励金制度とは

韓国の富栄グループは2024年、社員の子ども1人につき1億ウォン(約1,060万円)を支給する制度を継続実施した。2021年から2023年にかけても同様の制度が設けられており、3年間で70億ウォン(約74億円)が支給された。2024年は新たに28人の社員がこの制度を利用し、総額28億ウォンが支給された。

この制度を発案した李重根(イ・ジュングン)会長は、「少子化が続けば20年後には経済活動人口が減少し、国家の存続にも影響を与える。企業としてできる支援を実施することで、出産を後押ししたい」と語る。また、富栄グループは3人以上の子どもを出産した社員に対し、国民住宅規模の永久賃貸住宅を提供することも検討している。

韓国の少子化問題と政府の対策

出生数の増加と政府の支援策

韓国行政安全部によると、2024年の出生数は前年比3.1%増の24万2,334人となり、9年ぶりに増加へ転じた。政府は若者の結婚・出産を促進するため、育児補助金の拡充や住宅支援を強化している。

具体的な支援内容は以下となる。

・1歳未満の子どもを持つ親に月100万ウォン(約10.7万円)を支給

・1〜2歳児の育児支援として月50万ウォン(約5.3万円)を支給

・育児休業制度の拡充(最大3年間の取得が可能)

これらの政策に加え、企業の自主的な支援策が出生数増加の一因となっている可能性がある。

労働環境の改善とワーク・ライフ・バランス

韓国政府は2025年からの労働関連政策を大幅に見直し、以下のような施策を実施予定だ。

これにより、出産・育児と仕事の両立がよりしやすい環境が整いつつある。

・育児休業期間の延長(最大1年6ヶ月→3年)

・育児休業給付金の上限額引き上げ(月最大250万ウォン)

・最低賃金の引き上げ(時間当たり10,030ウォン)

日本との比較:少子化対策の違い

厚生労働省が公表した2023年時点での「人口動態統計」によると、日本の合計特殊出生率は1.20で、韓国(0.72)よりも高いものの、少子化傾向は依然として続いている。日本政府も育児補助金の増額や育児休業制度の拡充を進めており、特に2024年には以下の対策が強化された。

・児童手当の拡充(18歳まで支給対象を延長)

・出産一時金の引き上げ(42万円→50万円)

・育児休業給付金の増額

しかし、日本では企業の自主的な出産奨励金制度は限定的であり、韓国の富栄グループのような大規模な奨励策は見られない。

今後の展望と課題

富栄グループの出産奨励金制度は、韓国社会において少子化対策の一つのモデルケースとなる可能性がある。しかし、こうした企業主導の施策が持続可能であるかは議論の余地がある。

少子化の根本的な要因として、 以下のような社会的要因があり、これらの課題を解決しなければ、根本的な出生率の改善にはつながらないと考えられる。

・高額な教育費

・住宅価格の高騰

・長時間労働と育児負担の偏り

韓国では政府含め、企業も少子化対策の推進をしている企業も見受けられるが、日本においてもより積極的な企業の支援策を求められるのだろうか。