「国産米100%」のはずが…生活不安に触れた“嘘”

4月1日、弁当チェーン「ほっかほっか亭」が公式X(旧Twitter)に投稿した一文が波紋を広げた。

「本日より全国のほっかほっか亭 全店舗にてライスの販売を停止します。誠に申し訳ございません。#エイプリルフール」

赤いエプロン姿の女性店員が頭を下げるイラストと共に投稿されたこの“ジョーク”は、SNS上でたちまち炎上。「笑えない」「リアルすぎて怖い」「本当に米が買えなくなるのでは」といった声が殺到した。

背景には、昨今の米の価格高騰がある。家庭の食卓でも値上げが続き、米はもはや「笑いの対象」ではなくなっている。企業が発する情報が、消費者の生活に直結する時代――“嘘”であっても現実味があれば、それはただの不安の増幅装置になる。

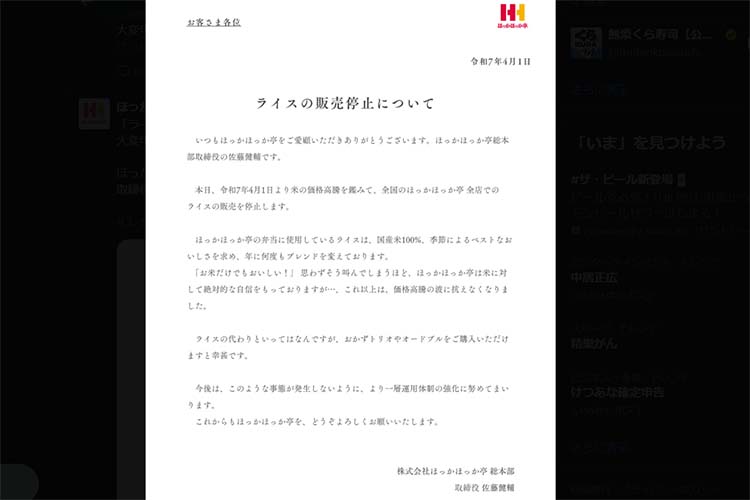

わずか9分後に「佐藤取締役名義」で謝罪

当該投稿のわずか9分後、同社は佐藤健輔取締役(商品本部長)名義で謝罪文を投稿した。佐藤氏は、料理研究家リュウジ氏とのコラボ企画「バズベントウ」でも知られる人物だ。

謝罪文では、米の価格高騰に対して「これ以上は、価格高騰の波に抗えなくなりました」としたうえで、「ライスの代わりにおかずトリオをご購入いただければ」と案内する文言が添えられた。しかし、こちらも「どこまでが嘘なのか分かりづらい」と困惑の声が続出した。

同日夕方、改めて公式Xにて「皆さまを動揺させてしまい、配慮が足りなかった」と再謝罪。改めて「国産米100%の炊きたてごはんを全店で提供してまいります」と表明したが、たった一つの投稿がブランドイメージに影を落とす結果となった。

SNSでの反応:炎上はなぜ起きたのか?

危機管理の専門家で「謝罪のプロ」として知られる増沢隆太氏は、エイプリルフール投稿について「成功した例はほとんど見たことがない。大抵は滑るか炎上する」と厳しく指摘した。とくに今回のように、社会情勢と直接関係する内容はリスクが高いと警鐘を鳴らしている。

一方、コミュニケーションデザイナーの佐多直厚氏は、エイプリルフールを「信頼を確認する行事」ととらえ、「信頼が揺らぐ社会での嘘は、逆に人とのつながりを試す試薬にもなる」との見解を示した。つまり、どんなに奇抜でも“心から笑える”ものであれば問題は起きにくいが、“不安を煽る”系のユーモアは、たとえフィクションでも許容されにくいのが現代の空気感だ。

他社のエイプリルフール:成功と炎上を分けたポイント

同じ4月1日、SNS上では他の企業が展開したエイプリルフールの投稿も注目を集めた。お菓子メーカーの「やおきん」は、複数のサイズのうまい棒が入れ子状に収まるという「うまい棒マトリョーシカ」の発売を告知。段階的に開いていく巨大うまい棒のビジュアルが添えられた画像も公開され、ユーザーからは「本当に欲しい」「ぜひ商品化してほしい」といった好意的な声が多く寄せられた。

また、不二家は看板キャラクター「ペコちゃん」の巨大人形をドローンで吊り上げ、東京の空を飛ばすという映像をSNSに投稿。「空飛ぶぺこちゃん」はリアリティのあるCG加工も相まって、「癒された」「どこかで実現してほしい」とSNSで話題になり、ポジティブな広がりを見せた。

いずれの事例も、実現不可能なユーモアや夢を感じさせる演出が奏功し、生活者にとって「笑える嘘」として受け入れられたことが、今回のほっかほっか亭との明確な対比となった。

理想の“エイプリルフール投稿”とは?

今回の騒動から得られる教訓は、実現可能な“嘘”ほど、信頼を損なうリスクが高まるという点にある。逆に言えば、突き抜けたフィクション性と、消費者とのポジティブな共創を前提とした設計があれば、エイプリルフールは今も有効な広報手段となりうる。

企業が今後エイプリルフールで投稿を行う際は、生活不安を刺激しないことを大前提とし、ユーモアの中に「夢」や「希望」を内包させる視点が必要だ。また、受け手に「本当だったら嬉しい」「あり得ないけど面白い」と思わせる構成であれば、フィクションであることが伝わりやすく、炎上の回避にもつながる。

さらに、ブランド価値を高める構造を逆説的に埋め込むことも、理想的なエイプリルフール投稿の一条件といえるだろう。

エイプリルフールの今後:問われる「ユーモア倫理」

「笑える嘘」と「不安になる嘘」。この境界線は、社会情勢の変化とともに年々狭まりつつある。物価高騰や災害、戦争といった社会的不安が重なる時代において、企業が発信するユーモアは、もはや“笑えるかどうか”だけでなく、“誰を傷つける可能性があるか”を同時に問われている。

ほっかほっか亭の件は、たまたま失敗した一例に過ぎないかもしれない。しかし、企業広報に携わる者たちは、エイプリルフールという文化を“笑いの伝統”として残すためにも、その取り扱いに再び真剣に向き合う時期に来ている。