「実は今も、こうやって重光さんの時間をおれがもらって本当にいいのだろうか…って気がしているんですよね。

だって、重光さんの1時間って、おれの1時間とは違う意味合いを持っているじゃないですか。…本当にいいんですか?」

今回のソーシャルグッド雑談は、NPO法人両育わーるど理事長の重光喬之さんです。雑談は、重光さんの意思の再確認からスタートしました。

右: 重光 喬之(しげみつ たかゆき)

NPO法人両育わーるど理事長/多摩大学大学院医療・介護ソリューション研究所フェロー。20代半ばで脳脊髄液減少症を発症し、以来24時間365日の痛みと共に生きる生活に。2度の退職と5年の寝たきりを経て、制度の狭間で孤立する難病者の選択肢を増やそうと、難病者の社会参加を考える研究会を立ち上げる。趣味は4つ打ちとSF小説。

左: 八木橋 パチ(やぎはし ぱち)

バンド活動、海外生活、フリーターを経て36歳で初めて就職。2008年日本IBMに入社し、社内コミュニティー・マネージャーおよびコラボレーション・ツールの展開・推進を担当。社内外で「#混ぜなきゃ危険」を合い言葉に、持続可能な未来の実現に取り組む組織や人たちとさまざまなコラボ活動を実践中。近年は「誇りある就労」をテーマに取材・発信している。

・難病「脳脊髄液減少症」 | 寝ても覚めても終わりのない痛みの中で

・うすく、ひろく、あさく——。重光さんが辿り着いた「型」。

・RDワーカーを「社会課題」に | 難病者の社会参加白書2025

・「できないだろう」の決めつけが、人を「できない人」にしてしまう

難病「脳脊髄液減少症」 | 寝ても覚めても終わりのない痛みの中で

重光

ご心配なく!

画面越しではなく、こうして直接会ってパチさんと雑談したいと思ったのも僕の方ですし、痛みのダメージをうまく計算して1日1日を過ごすのも、この数年でずいぶんとうまくなりましたから。

パチ

ありがとうございます。でもしんどくなったらいつでも「今日はもうやめましょう」って遠慮なく言ってくださいね。

先日、重光さんが『痛みのある人生を生きる:社会と繋がるための私の試行錯誤』という文章を寄稿されている『語りの場からの学問創成』を読みました。

“打ち合わせを終えて、充実感とともに前向きな気持ちになっていても、同時に痛みの悪化で心身ともに疲弊している自分にも気づきます。痛みを我慢しながら働くことは、呼吸を止めながら働いているような感覚です。”

そして、“1日24時間のうちの1時間なのか,痛みを堪えながら使える1日6時間のうちの1時間なのか,同じ1時間でも私にとっては重みが違います。”とも。

あれを読んで、「おれみたいなお気楽なヤツが、本当に重光さんの貴重な1時間をいただいていいのだろうか?」と不安になってしまって…。

ただ一方で、「薬を変えたら少し楽になった」とも書かれていたので、ひょっとして、その後もっと調子が良くなり「痛みを堪えながら使える時間」が増えているのかも? …と思ったりもしたのですが、どうなんでしょうか?

重光

読んでいただいたんですね! ありがとうございます。そうですね。あれを書いてから2年ほど経ちますが、残念ながら痛みに関しては何も変わっていません。

痛みを堪えながら生活・趣味・仕事に使える時間は、1日数時間のままですね。そして根を詰め過ぎたり、ストレス負荷を高めてしまうと、その時間はさらに短くなってしまいます。

それでも、さすがに20年間常に痛い状態で生きていれば「諦めること」も上手になるものです。「歳を取ることの良さ」かもしれませんね。

およそ20年前、重光さんは難病「脳脊髄液減少症」に突如襲われました。

難病とは「原因不明で治療法が確立されておらず、長期療養が必要な希少疾患」のこと。そして脳脊髄液減少症に罹った人の中には、「寝ても覚めても終わりのない、慢性的な痛み」に苦しめられている人が少なくないのです。

重光さんの場合は、骨髄に沿う首、肩、背中、腰に、常に痛みが、そして不定期かつ頻繁に「親知らずを抜くほどの痛み」がやってきています。そんな状態が続く中で、仲間とともに、社会の障害や難病に対する認知促進や啓発活動を行っています。 |

うすく、ひろく、あさく——。重光さんが辿り着いた「型」。

パチ

この記事で初めて重光さんのことを知る人もいると思います。そんな方に向けて——そうだな、高校生くらいの若者に向けて——取り組みを分かりやすくシンプルに1分間で伝えるとしたら、なんて説明されます?

重光

生活上の制約のある人たちが自ら望むように生きられ、社会との接点を増やすための活動をしています。

具体的には「病気があっても、働くことを通じて社会と関わりたい」という方たちへの関心を高め、すべての人が働きやすい環境に向け、社会にすっかり足りなくなってしまった「寛容さ」と「お互いさま」を復活させようとしています。

パチ

『難病者の社会参加白書2025』制作のために行われたREADYFORでのクラウドファンディング。351人の賛同者から4,260,000円が集まった。

『難病者の社会参加白書2025』制作のために行われたREADYFORでのクラウドファンディング。351人の賛同者から4,260,000円が集まった。

パチ

白書のことは後で改めてじっくり聞かせてもらいますが、その前にもう少し重光さんご自身のことを聞かせてください。

先ほど触れた本の中で、重光さんは「できなくなった自分」を受け入れられるようになるまでのことを書かれています。しかしそれでも、過去の自分や他者と比べてしまう自分が完全に消え去ったわけではなく、心の奥底には僻みや妬みに似た感情が今も巣くっているのだろう、とも。

おれはあれを読み「重光さんはなんて強い人だろう」って、凄みを感じたんです。

重光

パチ

はい。だって、自分の奥の黒々としたドロリとした存在を提示することは、強くなきゃできないことだと思うんです。

重光

そう言われると「強さ」に見えるかもしれないですね。…でもそれは、20年という時間の中で、否応なく身につけざるを得なかったことです。

最初の10年間は、僕も「こっちは痛いんだよ、この辛さを分かれよ!」みたいな怒りが常にありました。いや、今もまだ、奥底にはあるのでしょう。それでもクサクサした気持ちはほぼなくなりました。

そして、発症前の自分ができた分を100とすれば、今の自分できる分は10かもしれません。でも、「じゃあ残りの90は不足分か」といえば、「そうでもないな」と感じられるようになったんですよ。

共創を模索する中で、自分は「痛みの中でも無理なくできること」を意識するようになりました。できないことが増えていく中で、仲間や周囲の人たちに任せてやってもらう。

時に、自分が想定したものとは違うものへと進んでいくこともありますけど、それはそれでよいんじゃないかなと。

そうやって「やってもらうこと」が、結果としてむしろいろんなことに繋がっていくことも多いなと感じるんです。

パチ

大きな余白を差し出すことで、可能性がむしろ広がるというイメージですかね。

重光

そうですね。まだうまく言葉にできていないので、これは誤解されてしまうかもしれませんが、「うすく、ひろく、あさく」という、病と共に生きるための「型」が身についてきた感じです。

このあと、「本当に『自分』でなければならないこと、『あなた』じゃなきゃダメなことって、実際どれくらいあるんですかね。『でなければならない』なんて、全部思い込みなんじゃないかな…。パチさんはどう思います?」と問われ、雑談を止めて考え込んでしまいました。

うすく、ひろく、あさく——。一見、ネガティブに聞こえるかもしれない言葉かもしれませんが、おれはこの言葉に、コラボレーションや共創を発展させる大きな可能性を感じました。

重光さんが辿り着いた「型」。これからいろいろなところで発展・応用されるものとなる気がします。 |

RDワーカーを「社会課題」に | 難病者の社会参加白書2025

パチ

『難病者の社会参加白書2025』について聞かせてください。

おれは先日のシブヤ大学での授業「正解のない”はたらく”について」に参加したので概要は理解していますが、多くの人にとっては、白書の存在も、今後キーワードとなるであろう「RDワーカー」という言葉も、「よくわからないもの」だと思うので。

参考 [授業レポート] はたらく”を考えるヒューマンライブラリー | シブヤ大学

重光

まず「RDワーカー」について説明しますね。RDは「希少疾患(Rare Disease)」の略で、日本においては「国内患者数5万人未満の疾患」を意味します。厳密には難病とは定義が異なりますが、重なる部分も非常に大きいです。

「RDワーカー」は、難病を抱えながらも働いている、あるいは働きたいという意志を持っている方たちを指す、難病者の社会参加を考える研究会(運営元NPO両育わーるど)の皆さまと生みだした造語です。

言葉を作った狙いは、「ヤングケアラー」という言葉をイメージしてもらえるとわかりやすいかと思います。

「ヤングケアラー」という言葉が社会に広がることで社会課題となり、制度的支援につながっていったように、「RDワーカー」という興味を惹き記憶に残りやすい名前を付け、まずは社会の意識・関心が向かいやすい状況をつくろうと考えました。

パチ

そしてRDワーカーたちが置かれている状況と、彼女ら・彼らを取り巻く社会的環境をじっくり調査分析したのが『難病者の社会参加白書2025』である、と。

重光

そうです。「働きたい・働ける難病者がたくさん存在している」という事実をもっと社会に知ってもらい、就労の選択肢を広げていくために白書を作成しました。

そもそも、ひと口に「難病」といっても、個々人で症状も必要な配慮も異なり、バリエーションが非常に多いんです。それが企業側に雇用を躊躇させています。

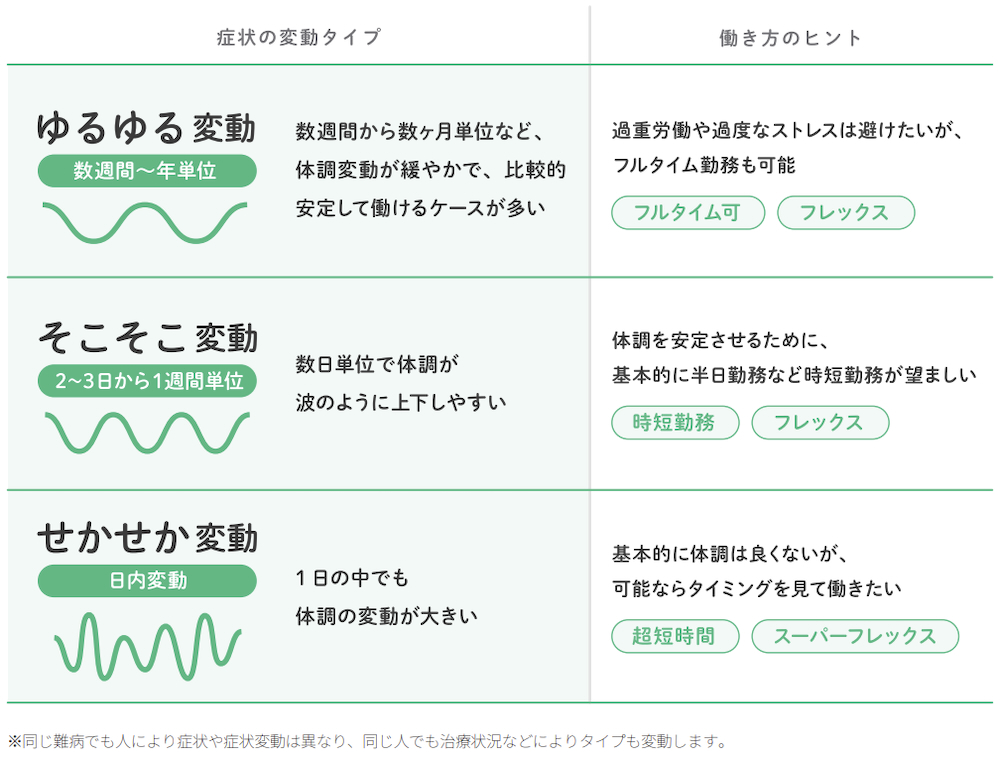

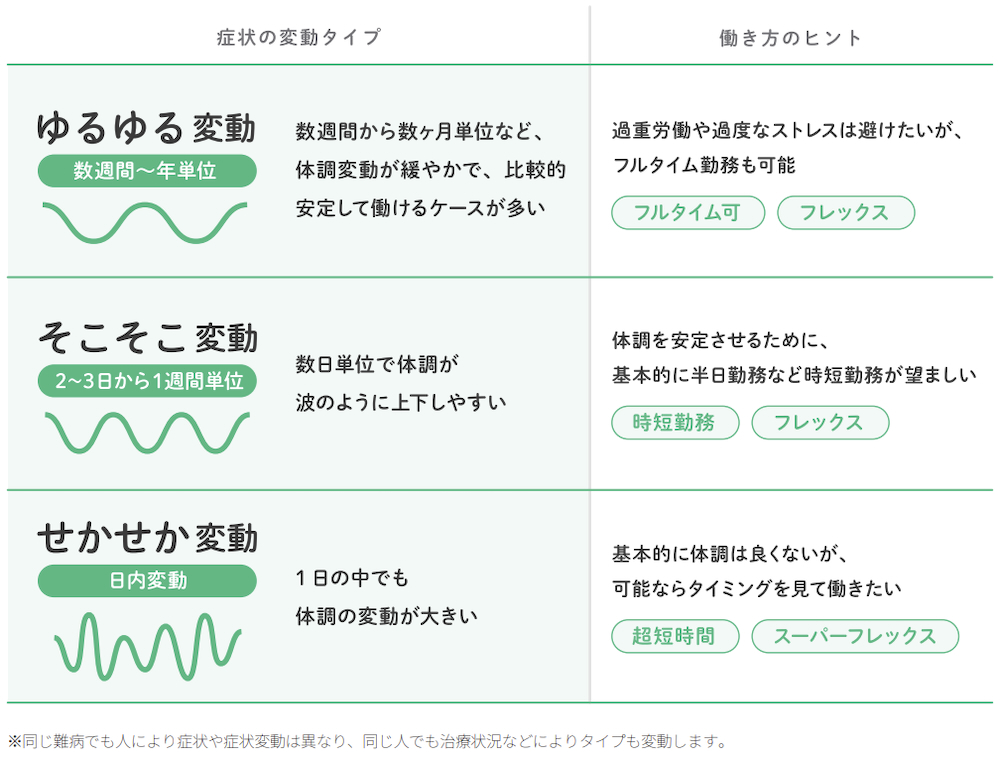

しかし、「症状の変動」に着目すると「ゆるゆる変動」「そこそこ変動」「せかせか変動」の3タイプに集約できるんです。

この3タイプに合わせて考えていくことで、どんな働き方で、どのくらいの時間であれば安定して働き続けられるかが見えるようになり、雇用する側とされる側の双方で擦り合わせやすくなります。

「RDワーカー」を取り巻く社会環境は間違いなく良い方向へと向かうはずです。

RDワーカーの症状変動と勤務時間の3タイプ(『難病者の社会参加白書2025』より)

RDワーカーの症状変動と勤務時間の3タイプ(『難病者の社会参加白書2025』より)

パチ

重光さんからこの話を聞いてから、「難病患者枠」での採用のニュースが目に入ってくるようになりました。

山梨県や千葉県での採用が大手メディアでも取り上げられていましたね。これも、重光さんたちの活動の成果なのかな?

参考 | 千葉県が県職員採用試験に難病患者区分の新設を発表!(両育わーるど ニュース 2025.08.07)

重光

もちろん私たちの活動だけではないけれど、地道に続けている「難病者の社会参加を考える議員勉強会(参加対象:全国市区町村・都道府県の現職議員、議員経験者、議員インターン等)」などが、一定の効果につながっているんだとは思っています。

とはいうものの、ここ10年ほどの医療の進展により症状が安定したり寛解したり、技術発達や社会変化で、難病があっても働ける環境がかなり整ったことを踏まえれば、「RDワーカー」を取り巻く就労状況の変化スピードは、まだようやく入口に辿り着けたくらいでしかありません。

パチ

「一定割合以上の障害者を雇用しなければいけない」という、国が定めている障害者雇用率制度のようなものも、難病者に対して存在していないですしね。

重光

はい。難病とそれを取り巻く制度の不足に対する認識が圧倒的に足りていません。つまり、「RDワーカー」が「社会課題」になっていません。これが現状における一番の問題だと思います。

この状況が変わらなければ変革スピードは上がっていきません。

…来年の今頃には、社会変革や制度設計をリードするキーマンたちにしっかり「RDワーカー」が認識されている状況を作りたいんです。

現在の「入口に辿りついた」ことに大きく寄与しているのが、4年前に発行した同様の白書。今回はさらに大きな成果へと繋げていきたいと、両育わーるどは先日より、全国の国会議員や首長(地方行政を統括する県知事や市長)約1800人に、『難病者の社会参加白書2025』を直接送付したり手渡しで届けたりする活動を始めているそうです。

それにしても、常に痛みに襲われているにも関わらず、自分ではなく社会のためにと活動を続ける重光さんのエネルギー源はなんなのでしょう?

だって、「常に強い痛み」に見舞われているのに、こうして長年にわたり活動を続けられる人って、そうそうお目にかかれるものじゃないですよね。聞いてみました。 |

「東京都港区役所へ訪問し、区長と懇談しました。(両育わーるど ニュース 2025.08.27)」より

「東京都港区役所へ訪問し、区長と懇談しました。(両育わーるど ニュース 2025.08.27)」より

「できないだろう」の決めつけが、人を「できない人」にしてしまう

重光

僕の場合、どんなふうに過ごしていようと、痛みが常にそこにあります。

これも誤解を生みやすい言葉だとは思いますけど、僕にとって仕事は「生きている」って感じられる暇つぶしですね。何もせずにしんどいより、何かをしてしんどい方がまだラクというか。

パチ

でも、それだけじゃないですよね。間違いなく「難病」と「痛み」以外にも、重光さんの思考を方向づけているものが他にもあるのだろうと感じます。

重光

そうですね。そういう意味では、今の自分を形づくっている2つの大きなものがありますね。

1つ目は音楽、特に作曲ですね。今も趣味として続けていますが、職業にしようと活動していた頃に著名な業界人に言われたんです。

「自分が好きな曲と喜んでもらえる曲、これをどれだけ往復できるかが鍵だ」と。そのときに「ああ、自分には無理だな」と思いました。

パチ

それ、おれも元バンドマンなのですごくわかります。今も音楽を続けている仲間たちのほとんどが、他に職を持ち、「自分が好きな曲」を作りプレイすることを選んでいます。

それではもう1つは?

重光

学生時代に始めた知的障害児・者の福祉施設でのボランティアですね。

最初はユニットの相方に誘われて何となく始めたものだったんです。初参加で朝から夕方まで一人の子どもを担当して、その前後では1日の目標や振り返りをみっちり行う、ボランティアだけどあり得ないくらいハードなものでした。

でも、長年なんだかんだと活動しているうちに、福祉の現場が羨ましくなってきたんです。

ユニットで活動していた時代の重光さん

ユニットで活動していた時代の重光さん

パチ

重光

その現場では、人と人が正直に触れ合っていて、生きる喜びがすごくストレートに伝わってくるんです。彼らのまっすぐな姿や成長を見ていたら、人との接し方を考え直させられました。

そして、「ああ、成長させてもらっているのはお互いさまだったんだ」と気づきました。

「できないだろう」と周囲が決めつけてしまうことが、人を「できない人」にしてしまうんですよね。

そこでの経験が、人のことも自分のことも大嫌いな人間だった自分を、人も自分も好きと思えるように変えてくれました。

パチ

…ぐっとくるものがあります。

最後に聞かせてください。重光さんにとって、「誇りある就労」とは?

重光

誰かに感謝されているか、役に立っているという喜びを感じられているかどうか、自己有用感とかですね。お金はあまり関係ないです。

パチ

重光

はい。難病者の就労・社会参加の選択肢を増やす取り組みは、さまざまな制約のある人——たとえば子育てや介護をしながら働いている人や障害のある人——にとっても意味深い、多様な道を増やす活動だと思っています。

今、ライフワークとライスワークが一緒になり、その役割を果たすことが僕はできています。それがとても心地いいですね。

次回もまたソーシャルグッドな活動を続けている誰かと雑談してきます。お楽しみに〜。