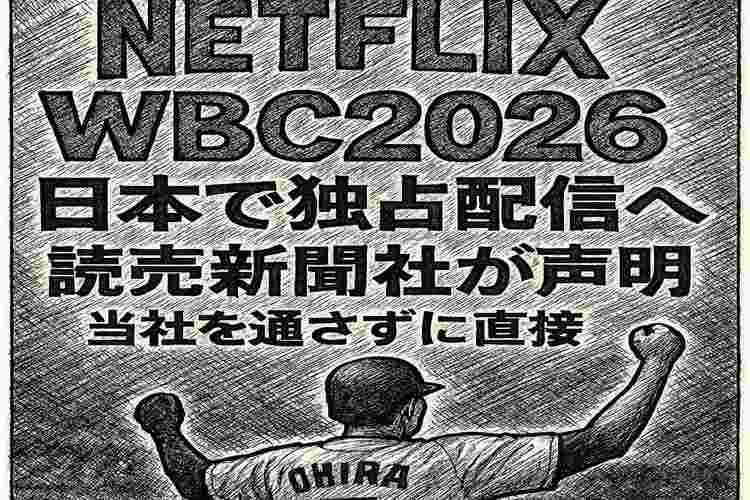

NetflixがWBC全47試合を日本で独占配信へ

米動画配信大手ネットフリックスが、2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の全47試合を日本国内で独占配信することが決まった。これを受け、東京ドームでの1次ラウンド主催者である読売新聞社は26日、声明を発表した。声明では「当社を通さずに直接Netflixに権利が付与された」と説明しつつ、「今後も東京プールの主催者として大会の魅力を届けていく」との姿勢を強調した。

過去5大会では、民放各局が放映権を獲得し、地上波を中心に盛り上がりを演出してきた。特に2023年大会は、決勝の日本―米国戦が平日午前にもかかわらず平均視聴率42.4%を記録。日本戦の全7試合が40%超えとなり、日本総人口の約75%が何らかの形で生視聴する「国民的イベント」となった。しかし、今回のNetflix独占契約によって、従来の「誰もが無料で観られる」構図が崩れ、有料配信という新たな敷居が生まれることになる。

読売新聞社が声明「当社を通さずに直接」

読売新聞社は、WBCの東京プールにおける運営・興行を担うが、放送権に関しては主体的な役割を持たない。声明にある「通さずに直接」という表現は、従来はWBCI(大会主催者)が読売を通じて国内放送局に権利を付与していた経緯を踏まえたものだ。

今回、WBCIが読売を介さずNetflixと契約を結んだことを指す。ただし法的に読売の権利が侵害されたわけではなく、あくまで「スルーされた」というのが正確な実態だと識者は指摘している。

ジャーナリストの松谷創一郎氏は「読売としてはグループの日本テレビが放送する可能性を想定していたのだろうが、Netflixの独占により契約に至らなかった。国内の従来型ビジネスモデルが通用しなかった象徴的な出来事だ」と分析する。

高騰する放映権ビジネス なぜNetflixが権利を獲得できたのか

背景にあるのは、国際大会の放映権料が高騰を続けるスポーツビジネスの構造だ。WBCを主催するWBCIは、より高額の放映権料を支払えるグローバル配信事業者との直接契約に舵を切った。

オリンピックやサッカー・ワールドカップでも同様の動きが進んでおり、ネットフリックスの参入は野球界における「地上波中心主義の終焉」を象徴する。放送局にとってはスポンサーシップを通じた広告収入が期待できたが、今回の契約ではその余地が大きく削がれることになる。

ファン体験の変化 無料から有料へ、視聴格差とSNSの分断

今回の独占配信は、野球ファンにとって視聴環境の大きな変化を意味する。Netflix契約者にとっては全試合を視聴できる安心感がある一方で、非加入者には「国民的行事が有料化する」という心理的ハードルが立ちはだかる。

SNSでは「無料で誰でも観られたから社会全体が盛り上がった」「有料配信だとライト層が離れる」との懸念が広がっている。さらに高齢者層やインターネット環境が整わない地域では、試合を生で追えない可能性も指摘される。かつてリビングでテレビを囲んだ「一体感ある観戦文化」が、分断される恐れがある。

野球文化への影響 日本国内の盛り上がり減少と海外発信力の拡大

WBCは大谷翔平やダルビッシュ有ら世界的スターがナショナルフラッグを背負って戦う、数少ない国際大会である。これまで国内での一斉視聴は「野球は国民的スポーツ」という認識を支えてきた。だが今後、野球は「契約者だけのイベント」へと変質するのかもしれない。一方で、Netflixが世界同時配信を行うことで、海外のファン層に日本野球の存在感が広がる可能性もある。国内での盛り上がりは縮小しても、国際的な発信力は強まる。この二面性が、野球文化の将来を左右する分岐点となる。

結び

国民的行事であったWBCが、ネット配信独占によって「有料の選択体験」へと姿を変える。その影響は、テレビ局やスポンサーだけでなく、野球そのものの文化にまで及ぶ。次回大会が日本のスポーツ視聴の在り方をどう変えるのか、国内外の注目が集まっている。