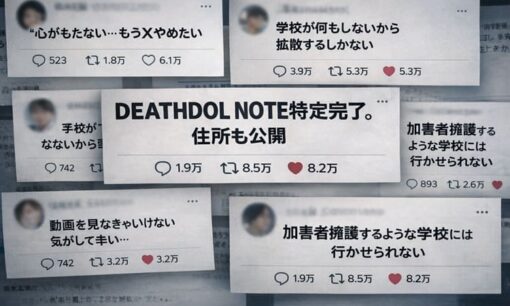

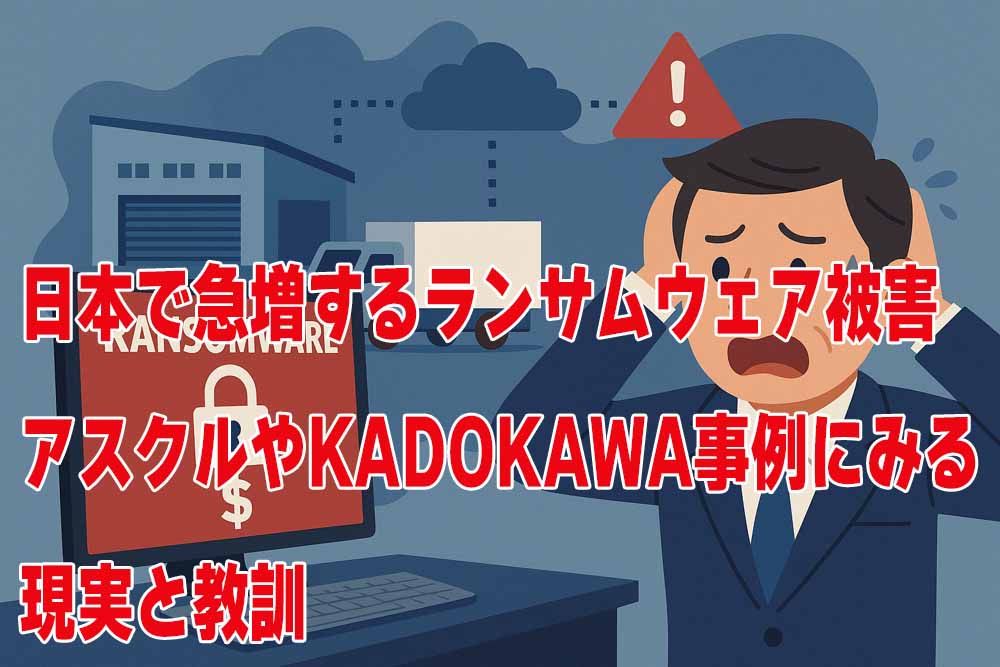

オフィス用品大手・アスクルがランサムウェア攻撃を受け、全国の出荷業務が停止した。復旧には12月上旬以降を要する見通しで、物流や医療現場に影響が広がっている。世界的に猛威を振るうサイバー犯罪は、もはや海外の話ではない。LockBitなどの国際的犯行グループの摘発が進む一方で、日本でも名古屋港やKADOKAWAなど被害が相次ぐ。

便利さと引き換えに拡大するサイバーリスク――止まらない社会を守るために、いま何が問われているのか。

アスクルで発生した大規模システム障害

オフィス用品通販大手のアスクルは、2025年11月6日、ランサムウェア(身代金要求型ウイルス)による被害からの復旧スケジュールを公表した(同社公式発表より)。

東京都江東区と大阪市の倉庫で手作業による出荷を再開しているが、出荷能力は従来の1〜2割にとどまる。12月上旬以降の全面再開を目指す方針だ(ITmedia、2025年11月6日付報道)。

法人向けサービス「ビズらく」「SOLOEL」は一部復旧したものの、個人向け通販「LOHACO」は依然として停止中。ユーザーの注文が長期間滞る事態となり、企業や一般消費者が受けた不利益は大きい。特に医療機関や介護施設など、アスクルの供給に依存していた現場では、消耗品の確保が難航するケースも報告されている。

なお、被害の詳細や犯行グループ名、流出データの規模などは調査中であり、アスクル社は「公的機関の協力を得て原因を分析している」としている(同社発表より)。

「ランサムウェア」とは何か

ランサムウェアとは、感染した端末やサーバー内のデータを暗号化し、元に戻す代わりに「身代金(ransom)」を要求する不正プログラムである。感染経路の多くは、メールの添付ファイルや不正なリンク、ネットワーク機器の脆弱性を通じて侵入する。

攻撃者はしばしば暗号化だけでなくデータ窃取も行い、「支払わなければ流出させる」と脅迫する「二重恐喝」型の手口を用いる(情報処理推進機構〈IPA〉「情報セキュリティ10大脅威2025」より)。

こうした行為は企業の機密情報流出や社会的信用の失墜を招き、被害額は金銭的補償にとどまらない。

犯行グループの実態

多くのランサムウェア攻撃は、単独のハッカーではなく「組織化されたサイバー犯罪グループ」が関与しており、攻撃対象を企業・自治体・医療機関などシステム依存度の高い領域に絞る傾向がある。

LockBit(ロックビット)グループは、その代表例とされる。RaaS(Ransomware as a Service)と呼ばれる形態で、世界120カ国以上の組織を攻撃し、少なくとも5億ドル以上の身代金を要求・取得したと米司法省は発表している(U.S. Department of Justice, 2024年12月公表)。

同グループの開発者の一部はロシア・イスラエル国籍の人物として起訴された(Reuters, 2024年12月20日付)。

また、国際捜査機関の共同捜査により、Phobosや8Baseなど複数のグループメンバーが摘発されており、日本企業も攻撃対象に含まれていたとされる(Europol, 2024年報告書)。

国内における主な被害・摘発事例

| 発生時期 | 事件概要 | 犯行主体・対応 | 特徴・影響 |

|---|---|---|---|

| 2017年6月 | 大阪府の男子中学生(当時)が自作ランサムウェアを作成・公開 | 国内初の未成年者逮捕(神奈川県警) | 「誰でも作れる時代」に突入した象徴例 |

| 2023年7月 | 名古屋港運協会がLockBit系ランサムウェア感染 | LockBitメンバー2名逮捕(国際捜査) | 港湾物流が一時停止、経済活動に影響 |

| 2024年6月 | KADOKAWA・niconicoがBlackSuit攻撃を受ける | 捜査継続中(海外グループ) | 個人情報約25万件流出の可能性(同社公表) |

| 2024年末 | 8Baseグループ関連メンバー4名逮捕 | Europolなど国際連携 | 日本企業にも攻撃を試みたと報告(Rocket Boys Security Lab) |

政府・公的機関による統計と傾向

情報処理推進機構(IPA)が発表した「情報セキュリティ10大脅威2025」によると、ランサム攻撃は10年連続で組織部門の脅威1位に位置づけられている。

また、同機構の「中小企業等実態調査(2024年度)」では、過去3期内にサイバー被害を受けた企業のうち、約9.4%が100万円以上の損害を被り、復旧に平均5.8日を要したと報告されている。

警察庁によると、令和7年上半期のランサムウェア報告件数は116件に上り、半期としては過去最多水準(警察庁サイバー局統計、2025年8月発表)。被害組織の6割以上が中小企業であり、VPN機器やリモートデスクトップ経由の侵入が増加している。

さらに、暗号化を伴わずデータを窃取して脅迫する「ノーウェアランサム」型の新手法も確認されている(トレンドマイクロ社、2025年10月セキュリティ分析報告)。

感染を防ぐための基本対策

ランサムウェアは、日常的な情報管理の隙から侵入するケースが多い。企業・個人ともに次のような基本対策が求められる。

- 不審なメールを開かない

添付ファイルやURLリンクのクリックは慎重に行い、送信元を必ず確認する。 - ソフトウェア・OSの更新を怠らない

脆弱性を悪用した攻撃を防ぐため、最新のセキュリティパッチを適用する。 - 多層防御の導入

アンチウイルスソフトに加え、ファイアウォールやEDR(Endpoint Detection and Response)などを組み合わせる。 - 定期的なバックアップ

業務データをクラウドや外部ストレージに保存し、オフラインで保管することで復旧の可能性を確保する。

もし感染してしまったら

ランサムウェアに感染した場合、焦って身代金を支払うことは厳禁だ。支払いに応じてもデータが復旧しないケースが多く、さらに再攻撃の標的となる恐れもある。

- ネットワークを即時遮断し、感染拡大を防止する

- 社内のシステム管理者・専門機関に連絡する

- 警察や情報処理推進機構(IPA)などの公的機関に相談する

- 被害範囲を特定し、バックアップから復元する

特に企業の場合、被害報告や顧客への説明責任を果たすことが、信頼回復への第一歩となる。

教訓 「止まらない社会」をどう守るか

今回の一件は、デジタル化が進む現代において、想定外のリスクがいかに社会機能を揺るがすかを示したものといえる。利便性と安全性をいかに両立させるかが、企業や行政に共通する課題となっている。

社会全体がデジタルインフラの恩恵を享受する一方で、ひとたびシステムが停止すれば経済や生活の広範に影響が及ぶ。サイバー攻撃への備えはもはや「専門部署の仕事」ではなく、社会を構成するすべての人々の課題といえるだろう。